Die korrekte Provinzbezeichnung des 1. Jahrhunderts, Raetia et Vindelica,

drückt bereits aus, dass es sich um kein einheitliches, von einer dominierenden

vorrömischen Bevölkerung geprägtes Gebiet handelt, sondern um eine künstlich

von Rom geschaffene Verwaltungseinheit. Naturräumlich zerfällt Rätien in drei

Zonen: die Zentralalpen, das Voralpengebiet mit seinen Schotterebenen bis zur

Donau und das von dem Mittelgebirge der Schwäbischen und Fränkischen Alb geprägte

„Limesgebiet“. Diese geographischen Einheiten entsprechen auch den Etappen der

Eroberung bzw. Besetzung des zwischen 15 v. Chr. und 160 n. Chr. nordwärts ausgedehnten

Provinzterritoriums. Während im Süden das Gebiet um den Lago Maggiore von vornherein

mehr oder weniger direkten Anschluss an die Entwicklung Oberitaliens hatte,

ist das Limesgebiet ab ca. 100 n. Chr. offenbar weitgehend mit Hilfstruppenveteranen

aufgesiedelt worden. Vier bis fünf Generationen Bestandsdauer waren offenbar

zu wenig Zeit für die dortige „Militär-romanisierte“ Bevölkerung, um eine unverwechselbare,

eigenständige provinzialrömische Kultur zu entwickeln. In welchem Umfang im

Voralpenland um Christi Geburt noch einheimisch-spätlatènezeitliche Bevölkerung

siedelte, ist nach wie vor umstritten. Die Geschichtsschreibung überliefert

die Stammesnamen der Brigantier, Estionen und Likatier als Teile der Vindeliker

(Dietz 2004). Durch ein verbessertes Verständnis der spärlichen bzw. schwer

deutbaren archäologischen Quellen mehren sich Indizien für eine autochthone,

vindelikische Bevölkerung (Zanier 2004). Deren offenbar eigenwillige Bestattungssitten

haben kaum archäologischen Niederschlag gefunden: es fehlen nicht nur Grabbauten

jeglicher Art, sondern meist die Gräber überhaupt. Vor wie nach der römischen

Okkupation ist auch mit Einwanderungen noch unbekannten Ausmaßes zu rechnen.

Beigaben der wenigen in das 1. Jahrhundert v. Chr. datierbaren Gräber weisen

etwa auf Verbindungen mit Mitteldeutschland hin.

Für Rom lag die Bedeutung Rätiens in seiner verkehrsgeographischen Lage. Diente

der Alpenfeldzug des Augustus in erster Linie der Sicherheit Oberitaliens und

der Kontrolle der Alpenpässe, so galt die weitere Nordverschiebung der Militärgrenze

vorwiegend dem Ausbau der West-Ost-Verbindungen zwischen den Rhein- und Donauarmeen.

Gerade bei Betrachtung der Grabbau-Kultur zeigen sich Orientierungen bzw. Beeinflussen

nach bzw. aus dem Westen, dem Osten oder Süden, jedoch wenig eigenständige Entwicklung.

In der Grenzprovinz Rätien war fast 200 Jahre lang keine Legion – bzw. anfänglich

nur Teile einer solchen – stationiert, deren Veteranen schon frühzeitig eine

finanzkräftige und kulturtragende provinziale Führungsschicht hätten bilden

können, wie dies in Ober- und Niedergermanien der Fall war. Mehr vielleicht

als die meisten anderen Grenzprovinzen blieb die kulturelle Entwicklung Rätiens

von staatlichen „Subventionen“ abhängig. Die Kontraste fallen besonders markant

aus, wenn man Raetia mit der östlich angrenzenden Provinz Noricum vergleicht.

In den etwa gleichgroßen Territorien und dem gemeinsamen Verwaltungskonzept

einer prokuratorischen Provinz (bis um ca. 170 n. Chr.) erschöpfen sich bereits

die Gemeinsamkeiten der beiden Nachbarn. In kultureller Hinsicht könnten die

Unterschiede kaum größer sein.

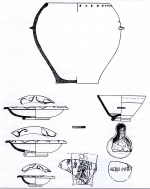

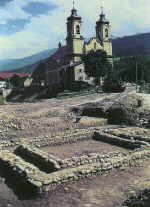

Genau

genommen handelt es sich im Erhaltungszustand des archäologischen Befundes um

Grabeinbauten in Gestalt teils gemauerter teils aus schweren Steinplatten errichteter

Grabkammern. Diese Merkmale treffen auf eine kleine, exklusive Gruppe reich ausgestatteter

Gräber innerhalb der Nekropole von Minusio-Cadra zu, von der insgesamt 33 Gräber

freigelegt wurden. Der Friedhof lag an einem exponierten Hang oberhalb von Locarno,

dem Hauptort der civitas Lepontiorum, und gehörte vermutlich zu einem

reichen Landsitz der lokalen Elite.

Genau

genommen handelt es sich im Erhaltungszustand des archäologischen Befundes um

Grabeinbauten in Gestalt teils gemauerter teils aus schweren Steinplatten errichteter

Grabkammern. Diese Merkmale treffen auf eine kleine, exklusive Gruppe reich ausgestatteter

Gräber innerhalb der Nekropole von Minusio-Cadra zu, von der insgesamt 33 Gräber

freigelegt wurden. Der Friedhof lag an einem exponierten Hang oberhalb von Locarno,

dem Hauptort der civitas Lepontiorum, und gehörte vermutlich zu einem

reichen Landsitz der lokalen Elite.  Schauen

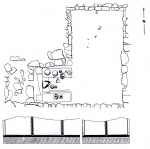

wir uns die eigenartigen Befunde am Beispiel des Kammergrabes Nr. 31 aus dem frühen

1. Jahrhundert etwas näher an. Die Wände des 2,7 x 1,5 m großen Raumes sind unter

dem Einfluss römischer Technik bereits gemörtelt, während die älteren sowie auch

die bescheideneren Kammergräber noch immer mit Trockenmauern stabilisiert sind.

Zwei schwere, mit Bleidübeln verbundene Steinplatten bilden den unterirdischen

Dachgiebel.

Schauen

wir uns die eigenartigen Befunde am Beispiel des Kammergrabes Nr. 31 aus dem frühen

1. Jahrhundert etwas näher an. Die Wände des 2,7 x 1,5 m großen Raumes sind unter

dem Einfluss römischer Technik bereits gemörtelt, während die älteren sowie auch

die bescheideneren Kammergräber noch immer mit Trockenmauern stabilisiert sind.

Zwei schwere, mit Bleidübeln verbundene Steinplatten bilden den unterirdischen

Dachgiebel.

Die Vorbilder stammen offenbar aus Etrurien, worauf auch die verputzten und

bemalten Innenwände hindeuten. Der Innenraum war mit einem Plattenfußboden ausgestattet.

Stets hat man die Kammern nur mit einer oder zwei Körperbestattungen belegt.

Es handelt sich also um abgeschlossene, unzugängliche Kammergräber und nicht

um Familien-Grabkammern (hypogaia), die für die Aufnahme von Urnen

oder Sarkophagen über mehrere Generationen hinweg konzipiert waren. Das Festhalten

an der Körperbestattung bis mindestens um 50 n. Chr. sowie der Beigabenreichtum

setzen eine indigene, keltisch geprägte Bestattungssitte der späten Eisenzeit

fort. Neben umfangreichen Geschirrbeigaben werden Männer mit Waffen (Lanzen,

seltener Äxte), Spielbrett und strigiles, Frauen mit mehr oder weniger

reichem Gold- und Silberschmuck sowie mit Spiegeln ausgestattet. Derartige aus

einer einheimischen Tradition mit römischer Bautechnik weiterentwickelten und

mit römischen Objekten (z. B. Terra Sigillata, strigiles) ausgestatteten

Kammergräber sind regionalspezifisch und haben in Rätien ansonsten keine Nachahmung

gefunden. Im Bereich des Lago Maggiore wurden sie bis in das 2. Jahrhundert

hinein angelegt, erst danach lässt sich diese Grabbausitte nicht mehr weiter

verfolgen. Nach Süden reicht sie zumindest in die Transpadana (italische regio

XI) hinein, wo in der Nekropole von Ornavasso sogar mit Marmorvertäfelung

ausgekleidete Kammergräber vorkommen (Martin-Kilcher 1998, 216).

Eine bescheidene Ausführung von Kammergräbern stellen hausförmige Ziegelgräber

aus tegulae oder mit Steinen umstellte Körpergräber dar, wie sie beispielsweise

im Gräberfeld eines Gutshofs (?) bei Roveredo, ca. 10 km nordöstlich von Bellinzona

gelegen, vorherrschen (Metzger 2004). Ziegelplattengräber sind aber auch in

den nordwestlichen Provinzen verbreitet und daher an sich unspezifisch.

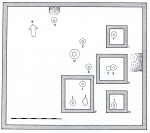

Ein weiteres besonderes Merkmal sind seitlich an das Kammergrab angefügte Beigabennischen,

die im Falle von Cadra Grab 31 einen 1,1 x 1,1 m großen Innenraum umfasst. Dieser

war mit Regalen aus Granitplatten zur Aufnahme der Gefäßbeigaben eingerichtet.

Diese eng mit den Kammergräbern verbundenen Einbauten sind nach derzeitigem

Kenntnisstand in anderen Gebieten Rätiens nicht rezipiert worden. Erst viel

weiter nördlich, in Niedergermanien, kommen – meist aus drei oder vier aufrecht

gestellten Ziegeln gesetzte – Beigabennischen bei reich bis durchschnittlich

ausgestatteten Gräbern regelmäßig vor. Ob zwischen den beiden zeitlich und räumlich

getrennten Erscheinungsformen desselben Phänomens Zusammenhänge bestehen, ist

noch nicht gründlich genug erforscht.

Die Mauern setzen sich bei gut erhaltenen Befunden über dem Steinplattengiebel

nach oben fort, so dass sie als Fundamente obertägiger Grabbauten gedient haben

dürften. Zu rechnen ist mit Kapellen, Grabtempeln (memoriae, aediculae)

oder Grabaltären.

Obwohl es nicht an umfangreich erforschten Gräberfeldern mangelt, sind im nordalpinen Rätien bisher nur wenige und eher bescheidene Grabbauten des 1. Jahrhunderts entdeckt worden – jedenfalls wenn man sie an der gleichzeitigen Entwicklung zwischen Mainz und Köln misst. Hier ist das Fehlen einer provinzeigenen Legion als wirtschaftlicher und kultureller Motor deutlich spürbar.

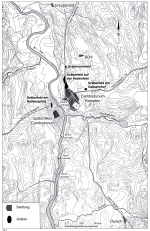

In

Cambodunum/Kempten, der mutmaßlichen Provinzhauptstadt zwischen ca. 20 und 70

n. Chr., sind große Partien der Gräberstraße „Auf der Keckwiese“ untersucht

worden, die sich nördlich der antiken Stadt an der Fernstraße nach Augsburg

erstreckt (Mackensen 1978; Faber 1998; Faber 2000). Sie war sicherlich die bedeutendste

Verkehrsanbindung Kemptens und daher für repräsentative Grabdenkmäler prädestiniert.

In

Cambodunum/Kempten, der mutmaßlichen Provinzhauptstadt zwischen ca. 20 und 70

n. Chr., sind große Partien der Gräberstraße „Auf der Keckwiese“ untersucht

worden, die sich nördlich der antiken Stadt an der Fernstraße nach Augsburg

erstreckt (Mackensen 1978; Faber 1998; Faber 2000). Sie war sicherlich die bedeutendste

Verkehrsanbindung Kemptens und daher für repräsentative Grabdenkmäler prädestiniert.

Der Forschungsstand dürfte auch deswegen einen annähernd repräsentativen Eindruck vermitteln, weil die Grabungsflächen vor allem die stadtnahen und somit für Grabbauten prinzipiell attraktivsten Grundstücke erfasst haben. Andererseits wird im nächsten Kapitel eine zur Vorsicht mahnende Ausnahme von dieser Regel zu besprechen sein. Es soll vorab auch nicht verschwiegen werden, dass die Überlieferung von Steindenkmälern in Cambodunum außerordentlich schlecht ist. Grabstelen fehlen bis heute, die einzige Grabinschrift gehört zu einem Pfeilergrabmal des 2.-3. Jahrhunderts. Ansonsten sind von der Kemptener Gräberstraße nur Graffiti auf Beigabegefäßen bekannt. Auch an anderen Steindenkmälergattungen besteht erheblicher Mangel, gemessen an der einstigen Bedeutung der Siedlung und den daher eigentlich zu erwartenden Beständen (CSIR I, 1 Nr. 196-203). Andererseits sind die spätantiken Festungsmauern auf Spolien hin kaum untersucht worden. Vieles mag darüber hinaus als wohlfeiles Baumaterial für weitere Befestigungen illerabwärts verschleppt worden sein. Marmor wiederum, der als Baumaterial im frühkaiserzeitlichen Cambodunum bezeugt ist, gilt als bevorzugtes Rohmaterial zum Kalkbrennen in späteren Epochen. Es kommt hinzu, dass die Gräberfelder an den anderen Ausfallstraßen der Stadt nicht oder kaum untersucht worden sind. Dass dort noch weitere Grabbaufundamente im Boden schlummern, mag man immerhin hoffen. Diese überlieferungskritischen Ausführungen sind keineswegs müßig, denn nicht allerorts trifft man auf deutlich günstigere Verhältnisse. Ein glücklicher Neufund, wie z. B. der „Massenfund“ von Köln, könnte die nachfolgend formulierten Tendenzen jederzeit gründlich modifizieren.

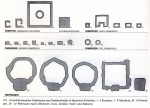

Um 20 n. Chr. setzt an der Gräberstraße „Keckwiese“ der Grabbau mit rechteckigen

bis quadratischen, etwas seltener auch runden Gräbcheneinfriedungen ein, mit

denen der erworbene oder vom Stadtrat (ordo decurionum) einer Familie,

Bestattungs- oder Erbengemeinschaft zugewiesene Grabgarten (cepotaphium)

für jedermann sichtbar abgegrenzt wurde (Mackensen 1978, 126-133). Unterschiedliche

Erdeinfüllungen in den Gräbchen lassen die Interpretation zu, dass manche mit

Hecken (?) bepflanzt waren, andere hingegen eher längere Zeit offenstanden,

so dass nur durch den Graben selbst die obertägige Markierung des Grabareals

oder –gartens gewährleistet war. In manchen Gräbchen fand man vertiefte Pfostenstellungen,

die von einem Zaun herrühren könnten (Mackensen 1978, 132 f.). Während des ganzen

1. Jahrhunderts stellen Gräbchenumfriedungen die dominierende Form der Kemptener

Grabanlagen. Ihr Vorkommen ist aber keineswegs auf Rätien oder das 1. Jahrhundert

beschränkt, vielmehr findet sich diese praktikable und kostengünstige obertägige

Sichtbarmachung von Grabbezirken auch in den angrenzenden Provinzen (vgl. die

Beiträge zu Ober- und Niedergermanien). Daher ist diese Grabbauform hinsichtlich

der Herkunftsbestimmung der hier bestatteten Bevölkerung unspezifisch. Die in

ihnen vorgefundenen Gräber – oft gibt es nur ein einziges zentrales Grab, manchmal

umhegen sie mehrere – haben in der Regel die typisch römisch-italische Ausstattung

als Sekundärbeigaben erhalten: balsamarium, Lampe, Münze und manchmal auch Krüge.

Von diesen heben sich Gräber mit Fibelbeigabe ab, die sich ohne jeglichen archäologisch

erkennbaren Grabbau auf die freien Zwischenräume zwischen den Einfriedungen

verteilen. Sie können in die Zeit ab 20/30 n. Chr. datiert werden. Soweit die

Fibeln Rückschlüsse auf ihre Träger zulassen, deuten sie auf Einwanderer aus

dem Trierer Land, dem germanischen Barbaricum und aus den Alpen hin (Fasold/Witteyer

2001, 298).

Steinerne Grabbauten lassen sich erst in claudisch-neronischer Zeit fassen.

Unter ihnen sticht Grab 32 mit seiner Einfriedungsmauer von 12,2 x 12,4 m Außenmaß

hervor. Diese Mauer (maceria) – im Grunde eine monumentale Variante

der zuvor beschriebenen Erdeinfriedungen – war verhältnismäßig stark fundamentiert,

um schwere walzenförmige Decksteine tragen zu können. Nach erhaltenen Beispielen

aus Aquileia (bei Venedig) ist mit einer Höhe von ca. 1,5 m zu rechnen. Das

zentrale Grab umgab ein rundes Fundament von 3,9 m Außendurchmesser und 0,6

m Mauerstärke. Hierauf dürfte ein Erd- oder Kieshügel zu rekonstruieren sein,

der mit einer bis zu 2,5 m hohen Quadermauer umrahmt war (tumulus).

Diese altehrwürdige italische Grabbauform wurde in der frühen Kaiserzeit ohne

Zweifel noch mit einem privilegierten sozialen Status des oder der darin Bestatteten

assoziiert (s. Grabbauten

in Niedergermanien). Dies unterstreicht auch die vornehme Lage des Grabmals

nahe am Nordrand der Siedlung, wo sich zwei städtische Hauptstraßen zur Fernstraße

vereinigen und der Beginn der Gräberstraße in etwa zu erwarten ist. Hierin offenbart

sich eine gewisse Parallele zu jenem, wenn auch erheblich größeren tumulus

vor dem Osttor der Colonia Augusta Raurica (s. Grabbauten in Obergermanien).

Wer

war hier beigesetzt? Leider wurde das zentrale Grab 32 in bereits gestörtem

Zustand angetroffen, so dass weder eine anthropologische Bestimmung von Leichenbrandresten

vorliegt noch aus den übrigen Beigaben eine zuverlässige Aussage über die kulturellen

Wurzeln der Person abgeleitet werden kann. Da es sich offenbar um ein Brandschüttungsgrab

handelte, ist eine im weiteren Sinne keltische, vielleicht sogar einheimische

Herkunft nicht ausgeschlossen. Innerhalb der Einfriedung befanden sich noch

zwei weitere Gräber. Das Brandschüttungsgrab 34 mit Urne führte Gefäßbeigaben

und Trinkgeschirr mit einem bronzenem simpulum für den Weingenuss.

Wer

war hier beigesetzt? Leider wurde das zentrale Grab 32 in bereits gestörtem

Zustand angetroffen, so dass weder eine anthropologische Bestimmung von Leichenbrandresten

vorliegt noch aus den übrigen Beigaben eine zuverlässige Aussage über die kulturellen

Wurzeln der Person abgeleitet werden kann. Da es sich offenbar um ein Brandschüttungsgrab

handelte, ist eine im weiteren Sinne keltische, vielleicht sogar einheimische

Herkunft nicht ausgeschlossen. Innerhalb der Einfriedung befanden sich noch

zwei weitere Gräber. Das Brandschüttungsgrab 34 mit Urne führte Gefäßbeigaben

und Trinkgeschirr mit einem bronzenem simpulum für den Weingenuss.

Das Brandgrubengrab 35 hingegen barg nur noch wenige Ausstattungsreste, da

es beim Bau der Mauer gestört worden war. Zwei benachbarte „Kultgruben“ bargen

Deponierungen, die man wohl im Rahmen von Gedenkzeremonien hier niederlegte.

All dies verdichtet das Bild einer bereits gut romanisierten, aber aus keltischen

Wurzeln entsprossenen Personengruppe. Bei aller gebotenen Vorsicht erscheint

es nicht abwegig, die Grabstätte einem der ersten decuriones von Cambodunum

und dessen Familie zuzuschreiben, der hier vielleicht infolge eines öffentlichen

Begräbnisses (funus publicum) in den Genuss eines Ehrengrabmals auf

exponiertem kommunalem Grund gekommen ist. Ein hinter der Umfassungsmauer befindlicher

Brunnen mag der Pflege des Grabgartens gedient haben.

Unter den 407 übrigen Gräbern dieses Gräberfeldausschnitts sind im 1. Jahrhundert

nur drei weitere mit steinernen Einfriedungsmauern markiert worden. Einem anderen

Grabmaltypus ist die quadratische Rollsteinsetzung von 2,4 m Seitenlänge um

Grab 241 zuzurechnen. Bei genauerer Betrachtung der Bauweise stellt sich heraus,

dass die „Mauer“ nur durch eine dünne Kiesellage auf der antiken Oberfläche

fundamentiert war und daher für aufgehende Steinkonstruktionen kaum tragfähig

gewesen wäre. Gemäß Beispielen aus Osträtien und Westnoricum ist hier eher mit

einem Unterbau für eine Hügelaufschüttung in der Art eines kleinen tumulus

zu rechnen (Mackensen 1978, 130). Hierauf wird später noch einmal zurückzukommen

sein.

In Augsburg ist der Bestand an sicher in das 1. Jahrhundert datierbarer Grabmalarchitektur einstweilen gering, obgleich einige militärische wie zivile Grabstelen seit der frühen Kaiserzeit vorhanden sind. Das Fragment eines Waffenfrieses (CSIR I, 1 Nr. 72) könnte von einem Mausoleum stammen. Wenn man das kleine Bruchstück überhaupt mit dem entsprechenden Reliefschmuck rheinischer Mausoleen in Verbindung bringen darf, möchte man eine Datierung noch in das 1. Jahrhundert bevorzugen. Immerhin wären derartige Denkmäler in Augsburg, dem einzigen größeren Truppenlager Rätiens bis in flavische Zeit, am ehesten zu erwarten.

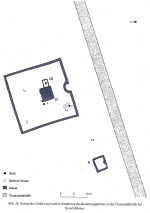

Weitere

steinerne Grabbauten hat man an der in tiberisch-claudischer Zeit ausgebauten

Donausüdstraße (via iuxta Danuvii) bei Günzburg entdeckt. Von herausragender

Bedeutung ist ein bei Nersingen-Unterfahlheim (Ldkr. Neu-Ulm) ausgegrabenes

Monument (Ambs/Faber 1998), das nach den Beigaben seines Hauptgrabes zu urteilen

in neronischer Zeit errichtet wurde. Es gehört damit zu den ältesten der Provinz.

Die Dimensionen der fast quadratischen Einfriedungsmauer (23,7 x 22,9 m) übertreffen

die Maße des Kemptener Grabbaus fast um das Doppelte, obwohl als nächste größere

Siedlung „nur“ das 6 km weiter westlich gelegene Gontia/Günzburg bekannt ist.

Sollten die hier Bestatteten aber, was zu Recht vermutet wird, Bewohner einer

in der Nähe gelegenen Villa gewesen sein, so wäre dieses vorerst singuläre Denkmal

für die Besiedlungsgeschichte an der damals gerade erst 20-30 Jahre alten Militärgrenze

entlang der Donau von hoher Relevanz. Es sei daher erlaubt, etwas näher auf

diesen Grabbau einzugehen.

Weitere

steinerne Grabbauten hat man an der in tiberisch-claudischer Zeit ausgebauten

Donausüdstraße (via iuxta Danuvii) bei Günzburg entdeckt. Von herausragender

Bedeutung ist ein bei Nersingen-Unterfahlheim (Ldkr. Neu-Ulm) ausgegrabenes

Monument (Ambs/Faber 1998), das nach den Beigaben seines Hauptgrabes zu urteilen

in neronischer Zeit errichtet wurde. Es gehört damit zu den ältesten der Provinz.

Die Dimensionen der fast quadratischen Einfriedungsmauer (23,7 x 22,9 m) übertreffen

die Maße des Kemptener Grabbaus fast um das Doppelte, obwohl als nächste größere

Siedlung „nur“ das 6 km weiter westlich gelegene Gontia/Günzburg bekannt ist.

Sollten die hier Bestatteten aber, was zu Recht vermutet wird, Bewohner einer

in der Nähe gelegenen Villa gewesen sein, so wäre dieses vorerst singuläre Denkmal

für die Besiedlungsgeschichte an der damals gerade erst 20-30 Jahre alten Militärgrenze

entlang der Donau von hoher Relevanz. Es sei daher erlaubt, etwas näher auf

diesen Grabbau einzugehen.

Ein bemerkenswertes Gestaltungselement stellt die halbrunde Exedra in der Straßenfront

dar. Man darf gewiss annehmen, dass sie familiären Versammlungen zu Ehren des/der

Toten diente, jedenfalls gemäß ihrer ursprünglichen Intention. Vergleiche aus

Pompeji lehren, dass entlang solcher Exedren mit Sitzbänken zu rechnen ist.

Sie zeigen darüber hinaus aber noch etwas anderes: in der frühen Kaiserzeit

waren Grabbauten, denen derartige Exedren vorgebaut waren, vor allem städtischen

Ehrenbürgern und Magistraten (duumviri) vorbehalten, jedenfalls in

Italien (Faber 1998). Sollte es sich hierbei nicht nur um ein von südlichen

Vorbildern abgeschautes Gestaltungselement handeln, sondern zugleich auch der

Sinngehalt dieser halbrunden Aussparung rezipiert worden sein, eröffnete dieses

Detail wertvolle Ausblicke auf den sozialen Status der hier beigesetzten Personen.

Die schiere Größe, d. h. Kostspieligkeit, eines Grabbaus ermöglicht dies nach

allen Erfahrungen mit dieser Denkmälergattung nämlich nicht. Vom eigentlichen

Grabbau ist nur noch das wuchtige, aus Tuffquadern in Mörtellagen gesetzte Fundament

von 5,2 m Seitenlänge und 1 m Tiefe erhalten, das für einen hoch aufragenden

Baukörper ausgelegt war. Architekturtrümmer fehlen zwar, doch kommt auch hinsichtlich

der Zeitstellung am ehesten ein zweigeschossiges Mausoleum in Frage (zur Definition

s. Grabbauten in Niedergermanien).

Die Architektur ist also direkt italischen Vorbildern entlehnt, doch woher kam(en)

der oder die Bauherren wirklich? Da hier Grabbau und Gräber in wünschenswerter

Vergesellschaftung überliefert sind, sei es erlaubt, in einem kurzen Exkurs

die Aussagemöglichkeiten von Grabbrauch und Beigaben zu referieren (Ambs/Faber

1998, 424-448). Neben der Hauptbestattung eines 40-60 jährigen Mannes (Grab

1) innerhalb einer gesonderten Einfassung an der Seite des Grabbaus wurden fünf

weitere Urnengräber mit und ohne Brandschüttung innerhalb der Ummauerung gefunden.

Sie dürften Mitgliedern der familia zuzuschreiben sein.

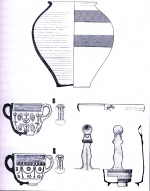

Schreibgeräte

(vier silberne stili in einem Frauengrab), Trink- und Tafelgeschirr

sowie Toiletteutensilien folgen prinzipiell italischer Beigabentradition. Das

Vorhandensein von Flüssigkeitsbehältern (Krüge, Amphoren) bezeugt die mediterrane

Sitte des mit Weingenuss verbundenen Totenmahls und des Löschens des heruntergebrannten

Scheiterhaufens mit Wein. Auch das Ausgießen von Duftölen aus balsamaria über

dem Leichnam sowie mehrere Öllampen und ein tönernes Lichthäuschen, die im Rahmen

des Totenkultes an den Gräbern niedergelegt, aber nicht als Primärbeigaben mitverbrannt

wurden, entsprechen italischen Bestattungsriten. Anders verhält es sich mit

den Tierknochen, denn üppigere Speisebeigaben wurzeln vornehmlich in keltischem

Totenbrauchtum, obwohl auch in Ober- und Mittelitalien Belege für diese Praxis

nicht völlig ausbleiben. Trachtbeigaben, hier in Form einer sog. „kräftig profilierten“

Fibel im Frauengrab 3 nachvollziehbar, finden sich ebenfalls in keltisch geprägten

Gebieten, Norditalien inbegriffen. Das 23 cm lange Eisenmesser aus dem Männergrab

5 darf man vielleicht als Jagdwaffe deuten und damit als ein Standessymbol keltischer

Tradition. Überhaupt wird die Mitgabe persönlichen Besitzes ins Grab mit keltischen

Jenseitsvorstellungen einer Wiedergeburt nach den Maßstäben des Diesseits o.

ä. verbunden (Meyer 2003, 635). Die Beigabe tiergestaltiger Terrakottafiguren

schließlich wurde außer in Rätien vor allem von Mittelgallien bis in die Gallia

Belgica hinein gepflegt; südlich der Alpen dominieren hingegen anthropomorphe

Figuren, vor allem Götter. Mittelgallischer Provenienz ist vermutlich auch ein

mit Appliken verzierter und glasierter Becher (Grab 3). Da solche Gefäße in

Rätien nicht regelhaft importiert wurden, ist hier am ehesten mit einem individuellen

„Mitbringsel“ zu rechnen, das möglicherweise auf die Heimatregion der Bestatteten

hinweist. Die Adaption zahlreicher Elemente des in Italien gepflegten Totenkults

bei gleichzeitiger Beibehaltung keltisch geprägter Grundvorstellungen könnte

in der Tat für eine in der frühen Kaiserzeit aus Gallien zugewanderte Familie

sprechen. Umgekehrt fehlt jede Verknüpfungsmöglichkeit mit einer – bisher auch

nicht definierbaren – einheimischen Tradition.

Schreibgeräte

(vier silberne stili in einem Frauengrab), Trink- und Tafelgeschirr

sowie Toiletteutensilien folgen prinzipiell italischer Beigabentradition. Das

Vorhandensein von Flüssigkeitsbehältern (Krüge, Amphoren) bezeugt die mediterrane

Sitte des mit Weingenuss verbundenen Totenmahls und des Löschens des heruntergebrannten

Scheiterhaufens mit Wein. Auch das Ausgießen von Duftölen aus balsamaria über

dem Leichnam sowie mehrere Öllampen und ein tönernes Lichthäuschen, die im Rahmen

des Totenkultes an den Gräbern niedergelegt, aber nicht als Primärbeigaben mitverbrannt

wurden, entsprechen italischen Bestattungsriten. Anders verhält es sich mit

den Tierknochen, denn üppigere Speisebeigaben wurzeln vornehmlich in keltischem

Totenbrauchtum, obwohl auch in Ober- und Mittelitalien Belege für diese Praxis

nicht völlig ausbleiben. Trachtbeigaben, hier in Form einer sog. „kräftig profilierten“

Fibel im Frauengrab 3 nachvollziehbar, finden sich ebenfalls in keltisch geprägten

Gebieten, Norditalien inbegriffen. Das 23 cm lange Eisenmesser aus dem Männergrab

5 darf man vielleicht als Jagdwaffe deuten und damit als ein Standessymbol keltischer

Tradition. Überhaupt wird die Mitgabe persönlichen Besitzes ins Grab mit keltischen

Jenseitsvorstellungen einer Wiedergeburt nach den Maßstäben des Diesseits o.

ä. verbunden (Meyer 2003, 635). Die Beigabe tiergestaltiger Terrakottafiguren

schließlich wurde außer in Rätien vor allem von Mittelgallien bis in die Gallia

Belgica hinein gepflegt; südlich der Alpen dominieren hingegen anthropomorphe

Figuren, vor allem Götter. Mittelgallischer Provenienz ist vermutlich auch ein

mit Appliken verzierter und glasierter Becher (Grab 3). Da solche Gefäße in

Rätien nicht regelhaft importiert wurden, ist hier am ehesten mit einem individuellen

„Mitbringsel“ zu rechnen, das möglicherweise auf die Heimatregion der Bestatteten

hinweist. Die Adaption zahlreicher Elemente des in Italien gepflegten Totenkults

bei gleichzeitiger Beibehaltung keltisch geprägter Grundvorstellungen könnte

in der Tat für eine in der frühen Kaiserzeit aus Gallien zugewanderte Familie

sprechen. Umgekehrt fehlt jede Verknüpfungsmöglichkeit mit einer – bisher auch

nicht definierbaren – einheimischen Tradition.

Was lehrt uns die Betrachtung des Kemptener tumulus und des Unterfahlheimer (falls richtig rekonstruiert) Mausoleums? Zunächst werden – wie so oft in der Archäologie – neue Fragen aufgeworfen, insbesondere in der Zusammenschau mit einer Bauinschrift, die wahrscheinlich von einem Grabmonument stammt. Dieses datiert schon in die 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts und ist als eigentlicher Befund (tumulus oder Mausoleum?) auch leider nicht bekannt, hat aber den entscheidenden Vorzug, dass seine monumentale Inschrift (titulus) erhalten blieb. Durch sie und eine weitere Inschrift lässt sich der Aufstieg einer Familie des rätischen „Provinzialadels“ bis in claudisch-neronische Zeit zurückverfolgen. Für rätische Verhältnisse ist das singulär. Gemeint ist die aus mehreren Blöcken zusammengesetzte, ursprünglich über 2 m hohe Grabinschrift des Claudius Paternus Clementianus aus Epfach, des einzigen bekannten, aus Rätien stammenden Ritters, der in der Reichsverwaltung Karriere machte und als prokuratorischer Statthalter der Provinz Noricum um 130 n. Chr. aus dem Staatsdienst ausschied (Dietz 1985). Die Inschrift ist zwar nur teilweise als Spolienmaterial in der spätantiken Befestigungsmauer des Lorenzberges oberhalb Epfach erhalten geblieben, lässt sich aber durch eine mitgefundene Statuenbasis (?), die möglicherweise vor dem sepulcrum aufgestellt war und die Laufbahn vollständig wiedergibt, zweifelsfrei rekonstruieren (Kraft 1964; AE 1968, 406; Bakker 2005):

[---? / Cl(audius) P]aternus Cleme[n]/[tian(us)] proc(urator) Au[g(usti)] / [provinciarum Iudaeae, Sardiniae, Africae et Norici]? / praef(ectus) eq(uitum) alae Silia[nae] / torquatae c(ivium) R(omanorum) / trib[un]us mi[litum] / leg(ionis) [XI Claud(iae)] / [praef(ectus) coh(ortis) I Cla]ssicae [monumentum vivus oder sibi et suis vivus o. ä.] fecit. – frei übersetzt: „Claudius Paternus Clementianus hat [den Bau dieses Grabdenkmals noch zu Lebzeiten für sich und die Seinen?] errichten lassen. Er (war zuletzt) kaiserlicher Statthalter (ritterlichen Ranges) der Provinzen Iudaea und (danach) Noricum. (Zuvor war er) Verwalter der kaiserlichen Provinzkassen von Sardinien und (danach) von Africa (proconsularis), (davor) Kommandeur des 500 Mann starken Reiterregiments (das sich nach seinem ersten Befehlshaber) `Siliana´ (nennt, das) mit einem Ehrenring dekoriert (ist und dessen Soldaten einmal ehrenhalber) mit dem römischen Bürgerrecht ausgezeichnet (wurden), (zuvor war er) Adjutant (im ritterlichen Rang) der 11. Legion Claudia und (am Anfang seiner Laufbahn) Kommandeur der 1. Kohorte (die aus) Marinesoldaten (aufgestellt worden war)“.

Dass dieser Mann in Rätien beheimatet war, bekräftigt ferner die Grabinschrift (vermutlich eines weiteren Grabbaus) seiner Mutter, die Tochter eines Mannes mit dem keltischen Namen Indutus war. Dieser titulus offenbart also, dass die Großeltern entweder einheimische Vindeliker waren oder zumindest aus einer keltisch-gallisch geprägten Region stammten (IBR 87; Kraft 1964):

Vermutlich hatte Claudia Clementina das römische Bürgerrecht zusammen mit ihrem Mann, dem Vater des Procurators, unter den Kaisern Claudius oder Nero erhalten. Kaiser Claudius ist dafür bekannt, dass er führende Persönlichkeiten gallischer civitates in den Ritterstand erhoben hat. Sind vielleicht auch die namentlich unbekannten Auftraggeber der o. g. Grabbauten von Kempten und Unterfahlheim zur gleichen Zeit mit personenrechtlichen Privilegien begünstigt worden? Manches spricht dafür. Und wenn ja, sind diese Leute aus einem einheimisch-vindelikischen Adel hervorgegangen oder aber aus zugezogenen Galliern? Die Beantwortung dieser Frage wird in der Forschung anhaltend heiß diskutiert (Zanier 2004, 240-242).

Die

Grabbauten mehr oder weniger vermögender Provinzbewohner unterhalb dieser rätischen

„Prominenz“ sind deutlich bescheidener ausgefallen. Die Kemptener Befunde wurden

bereits oben angesprochen, weitere Beispiele für Einfriedungsmauern gibt es

aus Brigantium/Bregenz (Faber 2001, 310) und Gontia/Günzburg (Czysz 2002). In

den Gräberfeldern dieser Orte finden sich auch weitere Beispiele von Exedren,

die man aufgrund ihrer Größe und Lage innerhalb des Gräberfeldes jedoch eher

als „architektonische Zitate“ denn als ernsthafte Hinweise auf Ehrengräber verstehen

möchte. Das 7 x 6,5 m messende Günzburger Grabbaufundament ist noch nicht sicher

rekonstruierbar.

Die

Grabbauten mehr oder weniger vermögender Provinzbewohner unterhalb dieser rätischen

„Prominenz“ sind deutlich bescheidener ausgefallen. Die Kemptener Befunde wurden

bereits oben angesprochen, weitere Beispiele für Einfriedungsmauern gibt es

aus Brigantium/Bregenz (Faber 2001, 310) und Gontia/Günzburg (Czysz 2002). In

den Gräberfeldern dieser Orte finden sich auch weitere Beispiele von Exedren,

die man aufgrund ihrer Größe und Lage innerhalb des Gräberfeldes jedoch eher

als „architektonische Zitate“ denn als ernsthafte Hinweise auf Ehrengräber verstehen

möchte. Das 7 x 6,5 m messende Günzburger Grabbaufundament ist noch nicht sicher

rekonstruierbar.

In

seinem Inneren wurden vier Brandbestattungen entdeckt, so dass man sich den

Grabbau als Variante der üblichen Umfriedungsmauern wie in Unterfahlheim vorstellen

kann. Dann allerdings würde man ein zentrales Monument vermissen. Beachtung

verdient daher der alternative Rekonstruktionsvorschlag als Grabtempel oder

columbarium („Taubenschlag“) mit Kuppeldach, in dem Urnen auch obertägig

in Nischen, Regalen o. ä. aufgestellt waren (Fasold/Weber 1985, 199; Czysz 2002,

161). Aus Ostia und Rom gibt es Vergleiche sowohl für offene als auch für überdachte

columbaria. Diese Idee wurde durch den Fund einer Porträtbüste aus

Kalkstein in der Donau bei Günzburg inspiriert. Dass die kleinen quadratischen

Grundmauern an der Günzburger Gräberstraße durchaus tempelartige Aufbauten oder

Kapellen (aediculae oder memoriae) getragen haben können,

zeigen Funde von Eckakroteren mit Volutenverzierung.

In

seinem Inneren wurden vier Brandbestattungen entdeckt, so dass man sich den

Grabbau als Variante der üblichen Umfriedungsmauern wie in Unterfahlheim vorstellen

kann. Dann allerdings würde man ein zentrales Monument vermissen. Beachtung

verdient daher der alternative Rekonstruktionsvorschlag als Grabtempel oder

columbarium („Taubenschlag“) mit Kuppeldach, in dem Urnen auch obertägig

in Nischen, Regalen o. ä. aufgestellt waren (Fasold/Weber 1985, 199; Czysz 2002,

161). Aus Ostia und Rom gibt es Vergleiche sowohl für offene als auch für überdachte

columbaria. Diese Idee wurde durch den Fund einer Porträtbüste aus

Kalkstein in der Donau bei Günzburg inspiriert. Dass die kleinen quadratischen

Grundmauern an der Günzburger Gräberstraße durchaus tempelartige Aufbauten oder

Kapellen (aediculae oder memoriae) getragen haben können,

zeigen Funde von Eckakroteren mit Volutenverzierung.

Über die Steinfundamente hinwegziehende Fahrspuren zeigen an, dass die Grabbauten bereits in der Spätantike dem Steinraub zum Opfer gefallen sind. Im Günzburger Gräberfeld wird übrigens die Aufreihung der steinernen Grabbauten „an den besten Plätzen“ entlang der Straßenfront besonders deutlich, während sich die mit Gräbchen umfriedeten Gräber oder Grabbezirke erst dahinter anschließen – sei es, weil sich die betreffenden Familien Plätze in der „ersten Reihe“ nicht leisten konnten oder weil sie erst später entstanden sind. In diesem Bereich wurde außerdem eine auf vier Pfosten gebaute, hölzerne memoria entdeckt. Zwei derartige Holzgrabbauten stellte man auch im Gräberfeld der Straßenstation von Sontheim/Brenz fest (Nuber/Schaub 1991, 175 f.).

Schwerer

rekonstruierbar (als aedicula?) erscheint das halbkreisförmige Fundament

von 4,5 m Durchmesser im Gräberfeld von Bregenz, da ihm offenbar ein (steinerner)

Vorbau fehlt und es außerdem von der Straße abgewandt liegt. Am ehesten dürfte

es als gemauerte aedicula zu ergänzen sein, in der vielleicht Statuen

aufgestellt waren. Es könnte sein, dass ein zugehöriger Grabgarten bei den Altgrabungen

vielleicht nicht erkannt wurde. Ähnliche Kombinationen kennt man beispielsweise

aus der Gallia Belgica. Das Testament eines wohlhabenden Galliers, das sog.

„Lingonentestament“ (CIL XIII 5708), sieht vor, dass in einer steinernen Exedra

seine Grabstatue aufzustellen war.

Schwerer

rekonstruierbar (als aedicula?) erscheint das halbkreisförmige Fundament

von 4,5 m Durchmesser im Gräberfeld von Bregenz, da ihm offenbar ein (steinerner)

Vorbau fehlt und es außerdem von der Straße abgewandt liegt. Am ehesten dürfte

es als gemauerte aedicula zu ergänzen sein, in der vielleicht Statuen

aufgestellt waren. Es könnte sein, dass ein zugehöriger Grabgarten bei den Altgrabungen

vielleicht nicht erkannt wurde. Ähnliche Kombinationen kennt man beispielsweise

aus der Gallia Belgica. Das Testament eines wohlhabenden Galliers, das sog.

„Lingonentestament“ (CIL XIII 5708), sieht vor, dass in einer steinernen Exedra

seine Grabstatue aufzustellen war.

Das

2,1 x 2,9 m große Fundament einer Totenmemoria mit Exedra wurde im Vicus des

Gräberfeldes von Dambach (Ldkr. Ansbach) am rätischen Limes ergraben, doch ist

dieses Grabgebäude erst während der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts entstanden

(Leja/Thoma 1990). Diesem Befund ist ein 4,2 x 4,6 m großes Grabhaus mit Apsis

an der Gräberstraße von Sontheim/Brenz an die Seite zu stellen, in dessen Zentrum

sich ein reich ausgestattetes Frauengrab befand (Schaub 1990, 160). Diese Anlage

wird in das 2. Jahrhundert datiert.

Das

2,1 x 2,9 m große Fundament einer Totenmemoria mit Exedra wurde im Vicus des

Gräberfeldes von Dambach (Ldkr. Ansbach) am rätischen Limes ergraben, doch ist

dieses Grabgebäude erst während der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts entstanden

(Leja/Thoma 1990). Diesem Befund ist ein 4,2 x 4,6 m großes Grabhaus mit Apsis

an der Gräberstraße von Sontheim/Brenz an die Seite zu stellen, in dessen Zentrum

sich ein reich ausgestattetes Frauengrab befand (Schaub 1990, 160). Diese Anlage

wird in das 2. Jahrhundert datiert.

Markante

Unterschiede weisen Grabbau und Grabbrauch in der Osthälfte Rätiens auf. Dort

pflegte man bis ins 2. Jahrhundert hinein Nachbestattungen in prähistorischen

Grabhügeln. Daneben schüttete man auch neue Grabhügel auf, so z. B. Hügel B in

der Nekropole von Niedererlbach (Ldkr. Landshut), im Isartal nahe der Fernstraße

Augsburg – Moos-Burgstall gelegen, unter dem sich ein Ziegelplattengrab befand

(Faber/Koch 2004). In den westlichen Provinzteilen sind kleinere, von Kreisgräben

eingefasste Grabhügel zwar nicht unbekannt (z. B. Kempten, Oberpeiching), kommen

dort aber im Gegensatz zum Osten eher sporadisch vor.

Markante

Unterschiede weisen Grabbau und Grabbrauch in der Osthälfte Rätiens auf. Dort

pflegte man bis ins 2. Jahrhundert hinein Nachbestattungen in prähistorischen

Grabhügeln. Daneben schüttete man auch neue Grabhügel auf, so z. B. Hügel B in

der Nekropole von Niedererlbach (Ldkr. Landshut), im Isartal nahe der Fernstraße

Augsburg – Moos-Burgstall gelegen, unter dem sich ein Ziegelplattengrab befand

(Faber/Koch 2004). In den westlichen Provinzteilen sind kleinere, von Kreisgräben

eingefasste Grabhügel zwar nicht unbekannt (z. B. Kempten, Oberpeiching), kommen

dort aber im Gegensatz zum Osten eher sporadisch vor.

Auch bei schlechter Oberflächenerhaltung lässt sich das Vorhandensein ehemaliger Hügel von bis zu 7-8 m Dm durch die weiten Abstände zwischen den Gräbern nachvollziehen.

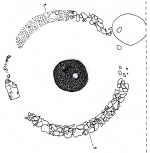

Im

Mittelabschnitt der aus insgesamt 91 Gräbern bestehenden Nekropole von Ergolding

(Ldkr. Landshut) wird der mit 4,7 m Dm größte Grabhügel um Grab 50 von einem

Steinkranz umringt (Struck 1996, 183). Da diese Steinsetzung auf Kiesfundament

kaum die Tragfähigkeit eines veritablen tumulus-Tambours hatte, ist

sie eher als niedriges, trocken gesetztes Umfassungsmäuerchen zu betrachten.

Im

Mittelabschnitt der aus insgesamt 91 Gräbern bestehenden Nekropole von Ergolding

(Ldkr. Landshut) wird der mit 4,7 m Dm größte Grabhügel um Grab 50 von einem

Steinkranz umringt (Struck 1996, 183). Da diese Steinsetzung auf Kiesfundament

kaum die Tragfähigkeit eines veritablen tumulus-Tambours hatte, ist

sie eher als niedriges, trocken gesetztes Umfassungsmäuerchen zu betrachten.

Diese

Ausbauphase unter Verwendung von Stein datiert schon in das späte 2. oder frühe

3. Jahrhundert. Gleichwohl möchte man annehmen, dass die Präferenz für Grabhügel,

gleich ob als Nachbestattungen oder Neuanlagen, durch römische tumuli

angeregt wurde. Aus einer einheimisch-vorrömischen Tradition lässt sie sich

jedenfalls nicht sicher ableiten, obwohl Grabhügel der spätesten Eisenzeit (LT

D2) in Hörgertshausen (Ldkr. Freising) entdeckt wurden. Deren rechteckige Pfostengräbchen

werden jedenfalls als Wandabstützung eines Hügels rekonstruiert. Nach den Beigaben

zu urteilen, standen die so bestatteten Menschen in Kontakt mit „germanischer“

Kultur jenseits der Donau (Gebhard 2004).

Diese

Ausbauphase unter Verwendung von Stein datiert schon in das späte 2. oder frühe

3. Jahrhundert. Gleichwohl möchte man annehmen, dass die Präferenz für Grabhügel,

gleich ob als Nachbestattungen oder Neuanlagen, durch römische tumuli

angeregt wurde. Aus einer einheimisch-vorrömischen Tradition lässt sie sich

jedenfalls nicht sicher ableiten, obwohl Grabhügel der spätesten Eisenzeit (LT

D2) in Hörgertshausen (Ldkr. Freising) entdeckt wurden. Deren rechteckige Pfostengräbchen

werden jedenfalls als Wandabstützung eines Hügels rekonstruiert. Nach den Beigaben

zu urteilen, standen die so bestatteten Menschen in Kontakt mit „germanischer“

Kultur jenseits der Donau (Gebhard 2004).

Diese (Nach-) Bestattungssitte in bzw. unter Hügeln pflegte auch die sog. „Heimstettener Gruppe“, die sich im oberbayerisch-schwäbischen Voralpengebiet ca. 30-60 n. Chr. durch Körperbestattungen mit eigenwilliger Trachtbeigabe in den Frauengräber und Waffenbeigabe in Männergräbern definiert (Keller 1984). Die kontroverse Diskussion über die Herkunft dieser Menschen – Einheimische oder umgesiedelte Bevölkerung aus den Zentralalpen („Räter“) – dauert an. Es wurde auch vorgeschlagen, diese Bevölkerung mit angesiedelten Veteranen der ersten Rekrutierungswelle der Räter- und Vindelikerkohorten zu identifizieren. Ein wesentliches Argument dafür lieferte das Inventar eines Männergrabes mit cingulum-Schnalle unter einem Grabhügel von 5 m Dm an der via publica Augusta Vindelicum/Augsburg – Iuvavum/Salzburg bei München-Feldmoching (Mackensen 1987, 159 f.).

Erst ab der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts setzte sich in diesem Kulturkreis

die Brandbestattung durch. Mit ihr ging die Übernahme weiterer Versatzstücke

italisch-römischer Grabkultur einher. So wurde beispielsweise im Gräberfeld

von Niedererlbach ein hölzerner Schacht freigelegt, der der Trankopferspende

diente (Faber/Koch 2004, 96). Das Beigabenspektrum umfasst – soweit publiziert

– aber auch noch um 200 n. Chr. aus gallischen Wurzeln entsprossene Elemente:

dazu gehört ein bronzener Adleraufsatz eines Reisewagens (Christlein/Weber 1980),

der offensichtlich als pars pro toto-Beigabe zu interpretieren ist. Hier ist

zweifellos der Einfluss norisch-pannonischer Wagengräber spürbar. Im Treverergebiet

hingegen wurden Ausfahrten mit dem Wagen als Zeichen hohen Sozialprestiges stattdessen

auf Reliefs abgebildet (Freigang 1997, 327-330; Kossak 2000).

Der Grabbau hingegen hat kaum Veränderungen erfahren wie übrigens auch der konstant

hölzerne Siedlungsbau nicht. Das weitgehende Fehlen von Steinarchitektur – von

einer der bisher wenigen Ausnahmen (Niedererlbach) wird weiter unten noch zu

sprechen sein – entspricht den bis ins 3. Jahrhundert fast ausschließlich in

Holz-Erde-Technik errichteten Siedlungen. Die meist kleinen Grabgruppen reihen

sich an den römischen Fernstraßen auf und gehörten als Familienfriedhöfe in

aller Regel zu Einzelhofsiedlungen.

Diese römerzeitliche Grabhügelsitte setzt sich in ganz ähnlicher Weise jenseits

des Inns im westlichen Noricum fort. Dort befestigte man den Hügelfuß öfter

mit einer Rollsteindecke. Manche von ihnen haben flache, rechteckig oder rund

angelegte Grabkammern aus gesetzten Steinen. Sie waren nicht begehbar und dienten

nur der Aufnahme der Urne und der Beigaben. Die größeren unter ihnen können

bei schlechter Oberflächenerhaltung auch wie Fundamente kleiner Grabkapellen

aussehen.

Die

nächste „Generation“ von Grabbauten, die über die Beigaben zugehöriger Gräber

datiert werden kann, lässt sich erst wieder um 100 n. Chr. fassen. Monströse steinerne

Grabbauten bleiben auch im 2. Jahrhundert weitgehend auf die größeren städtischen

Siedlungen und deren Umfeld (Kempten, Augsburg, Epfach und ab dem späten 2. Jahrhundert

Regensburg), die Donauufer und das Limesgebiet beschränkt. Fast immer liegen die

Monumente an den großen Fernstraßen und Verkehrsknotenpunkten, so z. B. im Bereich

der Donauübergänge bei Donauwörth (IRB 226; Czysz 1999, 52) und Neuburg. Manches

Vicus-Gräberfeld im Voralpenland ist hingegen nie durch einen Grabbau, nicht einmal

in Form von Einfriedungen bereichert worden, so z. B. nicht die aus immerhin 251

Gräbern bestehende Nekropole von Schwabmünchen. Das liegt sicherlich am bescheidenen

Lebensniveau des Töpfervicus und, damit einhergehend, an der mangelnden Verfügbarkeit

geeigneter, zu importierender Bausteine, was sich genauso im fehlenden Steinausbau

der Siedlungen selbst niederschlägt.

Die

nächste „Generation“ von Grabbauten, die über die Beigaben zugehöriger Gräber

datiert werden kann, lässt sich erst wieder um 100 n. Chr. fassen. Monströse steinerne

Grabbauten bleiben auch im 2. Jahrhundert weitgehend auf die größeren städtischen

Siedlungen und deren Umfeld (Kempten, Augsburg, Epfach und ab dem späten 2. Jahrhundert

Regensburg), die Donauufer und das Limesgebiet beschränkt. Fast immer liegen die

Monumente an den großen Fernstraßen und Verkehrsknotenpunkten, so z. B. im Bereich

der Donauübergänge bei Donauwörth (IRB 226; Czysz 1999, 52) und Neuburg. Manches

Vicus-Gräberfeld im Voralpenland ist hingegen nie durch einen Grabbau, nicht einmal

in Form von Einfriedungen bereichert worden, so z. B. nicht die aus immerhin 251

Gräbern bestehende Nekropole von Schwabmünchen. Das liegt sicherlich am bescheidenen

Lebensniveau des Töpfervicus und, damit einhergehend, an der mangelnden Verfügbarkeit

geeigneter, zu importierender Bausteine, was sich genauso im fehlenden Steinausbau

der Siedlungen selbst niederschlägt.  Obwohl

der Statthaltersitz zu diesem Zeitpunkt bereits nach Augsburg verlegt worden war,

und Cambodunum in seiner städtischen Entwicklung stagnierte, sind in seinem Umfeld

noch immer einzelne Zeugnisse prachtvoller Grabarchitektur fassbar. In diese Kategorie

fällt ein massiver, 5 x 5 m großer Fundamentkörper aus mehreren Steinlagen an

der Kaufbeurer Straße, der rund 600 m nördlich der Siedlungsgrenze von Cambodunum

freigelegt wurde. Auf einem flachem Höhenrücken an einer Abzweigung von der Fernstraße

Kempten – Augsburg zur römischen Siedlung „Bühl“ gelegen, dürfte der hier einst

gestandene Grabbau ein weithin sichtbares Geländemerkmal gebildet haben.

Obwohl

der Statthaltersitz zu diesem Zeitpunkt bereits nach Augsburg verlegt worden war,

und Cambodunum in seiner städtischen Entwicklung stagnierte, sind in seinem Umfeld

noch immer einzelne Zeugnisse prachtvoller Grabarchitektur fassbar. In diese Kategorie

fällt ein massiver, 5 x 5 m großer Fundamentkörper aus mehreren Steinlagen an

der Kaufbeurer Straße, der rund 600 m nördlich der Siedlungsgrenze von Cambodunum

freigelegt wurde. Auf einem flachem Höhenrücken an einer Abzweigung von der Fernstraße

Kempten – Augsburg zur römischen Siedlung „Bühl“ gelegen, dürfte der hier einst

gestandene Grabbau ein weithin sichtbares Geländemerkmal gebildet haben.

Unmittelbar

an die Rückseite des Fundaments lehnte sich ein Urnengrab an, das kaum anders

denn als das Gründergrab dieses (Familien-?) Monuments zu interpretieren ist.

Gleichartige Befundkonstellationen werden im Kapitel Grabbauten in Niedergermanien

besprochen, worauf hier verwiesen sei. Die Beigaben ermöglichen eine Datierung

von Grab und Grabbau in die Jahre um 100 n. Chr.

Unmittelbar

an die Rückseite des Fundaments lehnte sich ein Urnengrab an, das kaum anders

denn als das Gründergrab dieses (Familien-?) Monuments zu interpretieren ist.

Gleichartige Befundkonstellationen werden im Kapitel Grabbauten in Niedergermanien

besprochen, worauf hier verwiesen sei. Die Beigaben ermöglichen eine Datierung

von Grab und Grabbau in die Jahre um 100 n. Chr.

Da keine Architekturreste gefunden wurden, lässt sich über das Aussehen des

Monuments leider nur spekulieren. Nach dem Vorbild ähnlich konstruierter und

dimensionierter Grabbaufundamente in den germanischen Provinzen sowie in der

Gallia Belgica ist es gut vorstellbar, dass hier ein Mausoleum vom Typ des Kölner

Poblicius-Grabmals stand. Ein Pfeilergrabmal ist zwar nicht ausgeschlossen,

doch würde es sich dann um den frühesten Vertreter dieses Denkmaltyps in der

Provinz handeln.

Dass

in der Umgebung von Kempten während des frühen 2. Jahrhunderts mit luxuriösen

Grabbauten zu rechnen ist, dokumentiert noch ein anderer Fund: rund 50 km nördlich

von Kempten, ebenfalls an der Iller, liegt die spätantike Festung Caelius Mons/Kellmünz.

In ihren Mauern fand man mehrere Torsi lebensgroßer Gewandstatuen sekundär verbaut,

die ursprünglich sehr wahrscheinlich als Grabstatuen im tempelartigen Aufbau

eines (oder sogar verschiedener?) Mausoleums oder aber in einem Grabtempel ohne

Sockelgeschoss gestanden hatten. Bei den vier weiblichen Gewandstatuen und einer

Togastatue (CSIR I, 1 Nr. 181-185) handelt es sich mit einer Ausnahme um äußerst

qualitätvolle Skulpturen aus Südtiroler Marmor, deren Anspruch dem italischer

Kunstwerke kaum nachsteht.

Dass

in der Umgebung von Kempten während des frühen 2. Jahrhunderts mit luxuriösen

Grabbauten zu rechnen ist, dokumentiert noch ein anderer Fund: rund 50 km nördlich

von Kempten, ebenfalls an der Iller, liegt die spätantike Festung Caelius Mons/Kellmünz.

In ihren Mauern fand man mehrere Torsi lebensgroßer Gewandstatuen sekundär verbaut,

die ursprünglich sehr wahrscheinlich als Grabstatuen im tempelartigen Aufbau

eines (oder sogar verschiedener?) Mausoleums oder aber in einem Grabtempel ohne

Sockelgeschoss gestanden hatten. Bei den vier weiblichen Gewandstatuen und einer

Togastatue (CSIR I, 1 Nr. 181-185) handelt es sich mit einer Ausnahme um äußerst

qualitätvolle Skulpturen aus Südtiroler Marmor, deren Anspruch dem italischer

Kunstwerke kaum nachsteht.

Es erscheint vielmehr die Annahme berechtigt, dass die Plastiken aus Italien importiert wurden. Darauf deutet beispielsweise der weibliche Torso mit hoher Gürtung und geknüpften Ärmel hin, dessen Vorbild unter hellenistischen Gewandstatuen zu suchen ist. |

Auch die Darstellung einer vornehmen Dame mit Schoßhündchen bleibt in Rätien einstweilen singulär. |

Den oder die Stifter dieser Statuen sollte man unter den politisch wie wirtschaftlich

einflussreichen Familien von Cambodunum suchen. Die demonstrative Zurschaustellung

der römischen toga war, so möchte man annehmen, durch den rechtlichen

Status als römischer Bürger legitimiert. Wo die Skulpturen aufgestellt waren,

lässt sich nicht ohne weiteres rekonstruieren. In Frage käme ein Mausoleum wie

das an der Kaufbeurer Straße erschlossene. Zusammen mit den Torsi wurden zwei

ebenfalls marmorne Porträtbüsten (CSIR I, 1 Nr. 186-187) gefunden, für die ein

Sepulkralkontext kaum zu bestreiten ist. Sollte auch der ursprüngliche Aufstellungsort

eine gemeinsamer gewesen sein, so müsste man wohl eher an einen begehbaren Grabtempel

ohne Sockelgeschoss oder an ein columbarium denken. Ein dafür theoretisch

passender Gebäudegrundriss befindet sich im nördlichen Abschnitt der Gräberstraße

„Keckwiese“, der durch die Überschneidung von älteren Gräbern ebenfalls in das

2. Jahrhundert datiert ist (Faber 1998, 166 f.). Allerdings ist nicht sicher,

ob dieser langrechteckige Bau mit Vorkammer überdacht war, was für einen Aufstellungsort

von Statuen freilich zu fordern wäre. Begehbare unterirdische Grabkammern wie

am Niederrhein oder in der Gallia Belgica, die ebenfalls für die Aufnahme von

Büsten in Betracht kommen (z. B. Köln-Weiden), fehlen im Arbeitsgebiet.

Unbeantwortet bleibt einstweilen auch die Frage, ob die Statuen um 300 n. Chr.

direkt aus Kempten verschleppt wurden. Alternativ dazu wird der ursprüngliche

Platz der Statuen im Grabbezirk einer reichen Landvilla nahe Kellmünz erwogen.

Ein adäquater Siedlungsbefund wurde dort bisher allerdings noch nicht lokalisiert.

Dafür dass sich Angehörige der städtischen Oberschicht bevorzugt bei ihren Landsitzen

bestatten ließen, lassen sich Beispiele aus dem Raum Augsburg anführen, z. B.

Stadtbergen und Wehringen (s. u.). Anhand kunstgeschichtlicher Kriterien werden

die Skulpturen von Kellmünz in das frühe 2. Jahrhundert gesetzt; ein älterer

Datierungsansatz gilt als unwahrscheinlich.

Zumindest

im nördlichen Rätien hat man Mausoleen noch während des 2. Jahrhunderts errichtet,

während sie im Rheinland bereits ab flavischer Zeit von den Pfeilergrabmälern

verdrängt wurden. Seit fast 100 Jahren schon kennt man das Fragment einer Toga-Statue,

zwei Architravbruchstücke sowie ein Antenkapitell im ionisch-korinthischen Kompositstil

aus Großsorheim bei Harburg im südlichen Nördlinger Ries (Wagner 1973 Nr. 214-216).

Im Jahre 2006 konnte das Mausoleumfundament schließlich freigelegt werden.

Zumindest

im nördlichen Rätien hat man Mausoleen noch während des 2. Jahrhunderts errichtet,

während sie im Rheinland bereits ab flavischer Zeit von den Pfeilergrabmälern

verdrängt wurden. Seit fast 100 Jahren schon kennt man das Fragment einer Toga-Statue,

zwei Architravbruchstücke sowie ein Antenkapitell im ionisch-korinthischen Kompositstil

aus Großsorheim bei Harburg im südlichen Nördlinger Ries (Wagner 1973 Nr. 214-216).

Im Jahre 2006 konnte das Mausoleumfundament schließlich freigelegt werden.

Eine

bis auf Kopf und Unterarme erhaltene Toga-Statue wurde in Nassenfels (Ldkr.

Eichstätt), im Bereich des Gräberfeldes an der Ausfallstraße nach Kösching in

sekundärer Fundlage entdeckt (CSIR I, 1 Nr. 231). Die dortige Nikolauskapelle

steht auf den Fundamenten eines (größeren) römischen Grabbaus, vielleicht eines

Mausoleums. Etliche weitere Bruchstücke steinerner Porträtstatuen liegen aus

verschiedenen Fundorten vor, z. B. aus Augsburg (CSIR I, 1 Nr. 76), Hitzhofen

(Ldkr. Eichstätt, wohl aus Pfünz verschleppt: CSIR I, 1 Nr. 225) oder Rennertshofen

(Ldkr. Neuburg-Schrobenhausen, Rieder 1984). Aufgrund unbekannter oder sekundärer

Fundkontexte kann in diesen Fällen allerdings nicht zweifelsfrei zwischen Grab-

oder öffentlich aufgestellten Ehrenstatuen unterschieden werden.

Eine

bis auf Kopf und Unterarme erhaltene Toga-Statue wurde in Nassenfels (Ldkr.

Eichstätt), im Bereich des Gräberfeldes an der Ausfallstraße nach Kösching in

sekundärer Fundlage entdeckt (CSIR I, 1 Nr. 231). Die dortige Nikolauskapelle

steht auf den Fundamenten eines (größeren) römischen Grabbaus, vielleicht eines

Mausoleums. Etliche weitere Bruchstücke steinerner Porträtstatuen liegen aus

verschiedenen Fundorten vor, z. B. aus Augsburg (CSIR I, 1 Nr. 76), Hitzhofen

(Ldkr. Eichstätt, wohl aus Pfünz verschleppt: CSIR I, 1 Nr. 225) oder Rennertshofen

(Ldkr. Neuburg-Schrobenhausen, Rieder 1984). Aufgrund unbekannter oder sekundärer

Fundkontexte kann in diesen Fällen allerdings nicht zweifelsfrei zwischen Grab-

oder öffentlich aufgestellten Ehrenstatuen unterschieden werden.

Ein Zusammenhang zwischen Fund und Befund erscheint möglich, ist aber nicht

verifiziert.

Ein repräsentatives Bauwerk trug auch die wuchtige, aus Steinblöcken gesetzte

Fundamentbasis oberhalb von Kastell und Vicus Aalen (Ostalbkreis). Da weder

Gräber noch Architekturteile überliefert sind, ist die Deutung des Bauwerks

jedoch umstritten. Wegen seiner exponierten Hanglage an der Kreuzung von Rems-

und Kochertal errichtet kommt am ehesten ein Grabmal oder ein Ehrenmonument

in Betracht (Luik 1994, 269-271).

Eine durch die Zahl an Architekturteilen herausragende, im ganzen nördlichen

Provinzgebiet verbreitete – im alpinen Rätien bisher aber nicht nachgewiesene

– Grabmalgattung sind Pfeilergrabmäler vom Typ der sog. „Igeler Säule“ bei Trier

(Gauer 1978). Im Unterschied zu dieser, die 23 m hoch aufragt, und zu entsprechenden

Denkmälern in den Rheinprovinzen sind die rätischen jedoch erheblich kleiner

und erreichen Höhen von maximal 10-11, meist nur 4-7 m. Aus Augsburg liegen

mittlerweile zwei fast vollständig erhaltene Pfeilergrabmäler vor, die an der

Gräberstraße nördlich der Stadt standen. Durch ein Hochwasser der Wertach zum

Einsturz gebracht und verschüttet, wurden die Blöcke und Architekturteile teilweise

noch in Versturzlage beim Kiesabbau wiederentdeckt. Es handelt sich um die monumentalen

Kennzeichnungen der Familiengräber des Titus Flavius Martialis (IBR 123), über

dessen gesellschaftliche Stellung und Beruf die Grabinschrift leider schweigt,

sowie des Kaiserkultpriesters (sevir Augustalis) und – wie er selbst

betont – freigeborenen Rechtsgelehrten (pragmaticus) Marcus Aurelius

Carus (Bakker 1998).

Die

Pfeilerdenkmäler waren in der Regel aus sechs oder sieben skulptierten Kalksteinblöcken

zusammengesetzt, die miteinander durch Bleiklammern verdübelt zu werden pflegten.

Der 7 m hohe Carus-Pfeiler als bislang größtes bekanntes Augsburger Exemplar

bestand aus neun Architekturteilen. Ihre Fundamente bildeten in der Regel solide,

tiefreichende Gussmauerblöcke, wie man sie beispielsweise im östlichen Gräberfeld

von Faimingen freigelegt hat (Fasold/Weber 1985, 198; Fasold/Hüssen 1985, 293).

Ein 4 x 4 m großes Grabbaufundament in Sontheim/Brenz soll einen mindestens

8 m hohen Aufbau getragen haben. Seine 1 m starken Grundmauern reichten mehr

als 1,1 m in die Tiefe (Hagendorn/Nuber/Scheuerbrandt 1993, 199).

Die

Pfeilerdenkmäler waren in der Regel aus sechs oder sieben skulptierten Kalksteinblöcken

zusammengesetzt, die miteinander durch Bleiklammern verdübelt zu werden pflegten.

Der 7 m hohe Carus-Pfeiler als bislang größtes bekanntes Augsburger Exemplar

bestand aus neun Architekturteilen. Ihre Fundamente bildeten in der Regel solide,

tiefreichende Gussmauerblöcke, wie man sie beispielsweise im östlichen Gräberfeld

von Faimingen freigelegt hat (Fasold/Weber 1985, 198; Fasold/Hüssen 1985, 293).

Ein 4 x 4 m großes Grabbaufundament in Sontheim/Brenz soll einen mindestens

8 m hohen Aufbau getragen haben. Seine 1 m starken Grundmauern reichten mehr

als 1,1 m in die Tiefe (Hagendorn/Nuber/Scheuerbrandt 1993, 199).

Der Kalkstein für die reliefgeschmückten Bauglieder wurde mehrheitlich von der

Schwäbischen Alb herbeigeschafft. Daneben zeigen Relief- und Inschriftenplatten

an, dass auch mit gemauerten Pfeilerkörpern zu rechnen ist, die außen verblendet

waren. Diese Lösung war nicht nur logistisch vorteilhafter, sondern gewiss auch

preiswerter. Stiche aus dem 18. Jahrhundert scheinen die Rümpfe solcher aus

Ziegeln (?) gemauerter Pfeiler wiederzugeben. Sie standen damals wohl noch teilweise

aufrecht, weil ihre Substanz als Baustoffquelle weniger begehrt war als die

Kalksteinplatten ihrer Verkleidung (Bakker 1985, 204 f.). Als Beispiele dafür

dürfen möglicherweise ein „Hirtenrelief“ aus Epfach in Anspruch genommen werden

sowie ein mit passenden Dübellöchern versehenes Delphinrelief – Delphine galten

als Boten der Unterwelt – aus Passau.

Die eigentlichen Gräber sind entweder neben diesen Bauten zu suchen oder –

archäologisch dann nicht mehr nachweisbar – in einst vielleicht vorhandenen

Nischen im Denkmalkörper.

In Augsburg und seinem Umland kamen bisher die meisten Vertreter des Grabmaltyps

zum Vorschein – es liegen Spolien von rund 30 verschiedenen Pfeilern vor. Als

charakteristisch für die (west-) rätischen Grabpfeiler kristallisieren sich

Bekrönungen mit einem kubischen Kapitell korinthischer Ordnung, in exklusiverer

Variante mit einem sog. „Jahreszeitenkapitell“ (Schromm 2003) heraus, das einen

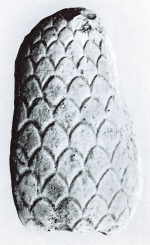

steinernen Pinienzapfen trägt. Letztere müssen im Mittelalter und der frühen

Neuzeit in Augsburg noch derartig häufig sichtbar gewesen sein, dass sie Eingang

in das Augsburger Stadtwappen fanden. Da diese Aufsatzsteine sich zur zweckfremden

Vermauerung in späterer Zeit kaum eigneten, blieben sie nach der Demontage des

zugehörigen Denkmals oft an dessen Standort liegen. Auf diese Weise erteilt

ihr Vorkommen dem Archäologen noch heute Auskunft über die Verbreitung von Pfeilergrabmälern,

deren Abschluss sie in der Regel bildeten (bisweilen aber vielleicht auch von

tumuli). So lassen mehrere Pinienzapfen im Umfeld der Kastelle Heidenheim

und Aalen einen gewissen Zusammenhang zwischen Grabbau und den dort lebenden

Familien von Veteranen der ala II Flavia milliaria, der bis um 170/80

n. Chr. stärksten und ranghöchsten Einheit der Provinz, erahnen. Ein rund 1

m hoher Kalkstein-Pinienzapfen von der Albhochfläche bei Heidenheim-Großkuchen

(„Härtsfeld“), der in der Völkerwanderungszeit sekundäre Verwendung als Schmiedeamboss

fand, bezeugt wohl einen bislang nicht lokalisierten Gutshof in dieser als unwirtlich

geltenden Region.

Ein

weiterer Verbreitungsschwerpunkt konzentriert sich auf Castra Regina/Regensburg.

Dort sind Reste von mindestens vier Pfeilern bekannt, die nach den mythologischen

Darstellungen ihrer erhaltenen Reliefpartien als „Aiaxpfeiler“, „Aegispfeiler“,

„Hercules-Alkestis-Pfeiler“ und „Totenmahl-Pfeiler“ benannt werden. Für die

beiden zuerst genannten wurde eine Gesamthöhe von 10-11 m errechnet. Wichtige

Hinweise für die Höhenbestimmung liefern die Größen der Relieffiguren im Obergeschoss,

aus denen sich die Gesamtproportionen annähernd erschließen lassen (Gauer 1978,

79; Schmidts 2003, 84).

Ein

weiterer Verbreitungsschwerpunkt konzentriert sich auf Castra Regina/Regensburg.

Dort sind Reste von mindestens vier Pfeilern bekannt, die nach den mythologischen

Darstellungen ihrer erhaltenen Reliefpartien als „Aiaxpfeiler“, „Aegispfeiler“,

„Hercules-Alkestis-Pfeiler“ und „Totenmahl-Pfeiler“ benannt werden. Für die

beiden zuerst genannten wurde eine Gesamthöhe von 10-11 m errechnet. Wichtige

Hinweise für die Höhenbestimmung liefern die Größen der Relieffiguren im Obergeschoss,

aus denen sich die Gesamtproportionen annähernd erschließen lassen (Gauer 1978,

79; Schmidts 2003, 84).

Ursprungs- und Hauptverbreitungsgebiet dieser Grabmalform ist das Moselland.

Zu Recht wird angenommen, dass die Kenntnis der Grabpfeiler durch treverische

Händler übernommen wurde, die in Augsburg und Regensburg ansässig waren und

vermutlich vom Italienhandel profitierten (Gauer 1978, 88). Ein solcher dürfte

z. B. der Treverer Sextus Attonius Privatus gewesen sein, der das Amt eines

sevir Augustalis bekleidete und in Augsburg eine Tempelrenovierung stiftete

(IBR 108). Die vermutete „Initialzündung“ durch das importierte Vorbild einzelner

Einwanderer aus der Gallia Belgica gewinnt auch dadurch an Gewicht, dass das

südliche Obergermanien im Verbreitungsgebiet regelrecht „übersprungen“ wird

und daher keine kontinuierliche Ausbreitung stattgefunden haben kann. In Noricum

dünnen Grabpfeiler merklich aus (Kremer 2001, 352-356).

Eine

weitere Grabbaugattung, deren Vorkommen sich innerhalb Rätiens bisher ebenfalls

auf Augsburg beschränkt, stellen Nischengrabmäler dar (CSIR I, 1 Nr. 18-21).

Für sie sind überdimensionierte Stelen auf einer Basis charakteristisch, deren

Reliefs Ehepaare annähernd in Lebensgröße zeigen. Wie die Pfeilergrabmäler dürften

auch sie aus der Gallia Belgica vermittelt worden sein.

Eine

weitere Grabbaugattung, deren Vorkommen sich innerhalb Rätiens bisher ebenfalls

auf Augsburg beschränkt, stellen Nischengrabmäler dar (CSIR I, 1 Nr. 18-21).

Für sie sind überdimensionierte Stelen auf einer Basis charakteristisch, deren

Reliefs Ehepaare annähernd in Lebensgröße zeigen. Wie die Pfeilergrabmäler dürften

auch sie aus der Gallia Belgica vermittelt worden sein.

Bei der Lektüre der Augsburger Grabbauinschriften (gleich welchen Bautyps)

fällt zunächst auf, dass wir es stets mit Trägern zwei- oder dreiteiliger Namen

zu tun haben, mehrheitlich wohl mit römischen Bürgern. Schaut man – soweit erwähnt

– auf die Berufe und gesellschaftlichen Stellungen der Genannten, so findet

man: zwei Kaiserpriester (seviri Augustales), von denen der bereits

genannte Carus ausdrücklich betont, kein Freigelassener, sondern Freigeborener

(ingenuus) gewesen zu sein, drei während der Dienstzeit verstorbene

Soldaten und Unteroffiziere der Regensburger Legion (legio III Italica,

IBR 123; 125; Bakker 1984, 112), einen Legionsveteranen und einen Kavallerieoffizier

(IBR 129; 134). Weiterhin verraten der Textilhändler (negotiator vestiarius,

IBR 127) Iulius Victor, der Weinhändler Pompeianius Silvius (Bakker 1985a) sowie

der Purpurhändler (negotiator artis purpurariae) und sevir

Tiberius Claudius Euphras zugleich die Quelle ihres durch die Grabdenkmäler

zur Schau gestellten Reichtums. Die zuletzt erwähnte Grabinschrift des Purpurhändlers

und seiner Frau Senilia Lasciva gilt übrigens als der älteste verbürgte Bodenfund

Bayerns, ist aber leider nur durch eine Abschrift und geradezu lapidare Beschreibung

aus dem 15. Jahrhundert überliefert (IBR 135). Den Reigen beschließt der Freigelassene

Publius Frontinius Decoratus, der um 200 n. Chr. als Beauftragter einer Pächtergesellschaft

von Ertragsabgaben aus den Eisenbergwerken (manceps ferrariarum) Rätiens

und der drei dakischen Provinzen wirkte (Nuber 1985). Die moderne Umschreibung

seines Jobs klingt bürokratisch, doch muss dieser lukrativ gewesen. Sein reliefgeschmückter

Sarkophag bezeugt zumindest indirekt einen Grabbau (Grabtempel?), in dem dieser

aufgestellt gewesen sein dürfte.

In der Zusammenschau bleibt also zu konstatieren, dass wir hier offenkundig

nur die „zweite Reihe“ der Oberschicht des municipium Augsburg erfassen,

aber dafür eine zumindest wirtschaftlich erfolgreiche. Diesen Sachverhalt bringen

ferner die berufsbezogenen, wohlbekannten Grabreliefs aus Augsburg klar zum

Ausdruck.

Mit wenigen Ausnahmen (z. B. Bakker 1985b, 97) hat sich die politische Elite des ordo decurionum wohl bevorzugt bei ihren „Sommerresidenzen“ im Umland der Stadt beisetzen lassen. Zu nennen sind die Inschriften der decuriones municipi Aelii Augusti:

Caius Iulianius Iulius aus Biberbach, 18 km nördlich von Augsburg gelegen (IBR 136);

Publius (?) Iulius Pintamus, eines Spaniers aus Bracaraugusta im heutigen Portugal, der es in seiner vormaligen militärischen Laufbahn zum Reiteroffizier (decurio alae) gebracht hatte und schließlich bei Leutstetten am nördlichen Starnberger See seine letzte Ruhe fand (Radnoti 1972) und

Marcus Titius Patruelis, von Hause aus Gallier aus der civitas Sequanorum (heute nordwestliches Burgund bis Westschweiz), dessen titulus in der Kirche von Gundremmingen an der Donau (Ldkr. Günzburg) vermauert war (Dietz/Weber 1982, 411).

Auch der titulus des Flavius Vettius Titus, eines Beamten der provinzialen Steuerkasse (advocatus fisci Raetici, IBR 176) kam 8 km westlich der Stadt bei Derching zutage. Auf den Sonderfall der Wehringer Grablegen wird weiter unten einzugehen sein.

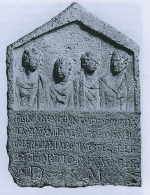

Die

Markomannenkriege brachten für die Provinz einschneidende Veränderungen, denn

im neu gegründeten Legionslager Regensburg wurde spätestens 179 n. Chr. die

legio III Italica stationiert. Dadurch wurde Rätien um eine weitere

Metropole neben Augsburg bereichert. Bezüglich des Grabbaus jedenfalls hatte

diese Region bis dahin keine Rolle gespielt. Natürlich drängt sich nun die Frage

auf, welche Neuerungen die der Überlieferung nach in Italien ausgehobenen Rekruten

an die Donau brachten. Allzu augenfällige Innovationen – dies sei gleich vorweggenommen

– erblühten daraus nicht, anders als etwa am Rhein im frühen 1. Jahrhundert.

In Italien selbst war die Manie monumentale Grabdenkmäler zu errichten im späten

2. Jahrhundert bereits stark abgeflaut. Eine von den Legionären mitgebrachte

Neuerung sind sicherlich die Grabstelen mit Giebel und Porträtfries, in dem

die inschriftlich genannten Personen nebeneinander als Büsten oder Halbfiguren

abgebildet werden (Kockel 1993).

Die

Markomannenkriege brachten für die Provinz einschneidende Veränderungen, denn

im neu gegründeten Legionslager Regensburg wurde spätestens 179 n. Chr. die

legio III Italica stationiert. Dadurch wurde Rätien um eine weitere

Metropole neben Augsburg bereichert. Bezüglich des Grabbaus jedenfalls hatte

diese Region bis dahin keine Rolle gespielt. Natürlich drängt sich nun die Frage

auf, welche Neuerungen die der Überlieferung nach in Italien ausgehobenen Rekruten

an die Donau brachten. Allzu augenfällige Innovationen – dies sei gleich vorweggenommen

– erblühten daraus nicht, anders als etwa am Rhein im frühen 1. Jahrhundert.

In Italien selbst war die Manie monumentale Grabdenkmäler zu errichten im späten

2. Jahrhundert bereits stark abgeflaut. Eine von den Legionären mitgebrachte

Neuerung sind sicherlich die Grabstelen mit Giebel und Porträtfries, in dem

die inschriftlich genannten Personen nebeneinander als Büsten oder Halbfiguren

abgebildet werden (Kockel 1993).

Die

Erinnerung an italische Grabbauten mit solchen Porträtfriesen mögen diese Stelenvariante

durchaus inspiriert haben. Demgegenüber werden die verstorbenen Familienmitglieder

auf den Obergeschossblöcken der Augsburger Grabpfeiler zwar auch nebeneinander,

aber als Vollfiguren abgebildet. Dort wirkte sich eher der Einfluss gallischer

Nischengrabmäler aus.

Die

Erinnerung an italische Grabbauten mit solchen Porträtfriesen mögen diese Stelenvariante

durchaus inspiriert haben. Demgegenüber werden die verstorbenen Familienmitglieder

auf den Obergeschossblöcken der Augsburger Grabpfeiler zwar auch nebeneinander,

aber als Vollfiguren abgebildet. Dort wirkte sich eher der Einfluss gallischer

Nischengrabmäler aus.

Ob auch die eigenartigen Baustilkombinationen der Wehringer Monumente um 200 n. Chr. (s. u.) vielleicht durch den Kontakt mit Soldaten der ersten Generation der legio III Italica angeregt wurden, wäre gewiss schon zuviel der Spekulation. Es gibt dafür keine positiven Anzeichen. Aufgrund der enormen Wirtschaftskraft der Legion ist aber unmissverständlich eine quantitative Zunahme bereits etablierter Grabbautypen, insbesondere von Grabpfeilern und Grabaltären, zu verzeichnen. Streng genommen könnte man sogar so weit gehen, dass Grabpfeiler in der Provinz insgesamt nicht sicher vor 170/80 n. Chr. datiert werden können. Das gilt auch für die Augsburger Pfeiler, deren Ursprung aber wie gesagt wohl auf gallische Einwanderer, kaum auf Legionäre zurückgeht. Ähnlich verhält es sich mit Grabaltären, die in Rätien vor dem Eintreffen der Legion zwar bekannt waren, die aber besonders nach 180 n. Chr., wahrscheinlich sogar erst in der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts an Menge (und Größe?) zunehmen. Es fällt auf, dass mehrere von ihnen von Menschen griechischsprachiger Provenienz gesetzt wurden. Dieses Phänomen ist auch bei den niedergermanischen Grabaltären zu beobachten.

Fraglos

hat die Legion den Zentren der Provinz einen wirtschaftlichen Aufschwung beschert,

der sich auch im Grabbau ausdrückt. Gleichwohl offenbaren sich erkennbare Tendenzunterschiede

zwischen den Metropolen Augsburg und Regensburg. Während aus den Arealen der

Regensburger Gräberfelder zahlreiche Architekturteile von Grabbauten vorliegen

(v. Schurbein 1977, 253-259), fehlen sie im Umland von Castra Regina fast gänzlich.

Die Oberschicht der Regensburger canabae muss also weitgehend vor Ort

bestattet worden sein, d. h. sie blieb standortbezogen (Schmidts 2003, 87).

Ein weiterer Unterschied manifestiert sich in der Vorliebe für bestimmte Bildprogramme.

Augenfällig wird dies natürlich durch militärische Themen auf Regensburger Reliefs,

wie z. B. die „Pferdevorführung“ CSIR I, 1 Nr. 386, die auf rheinischen Reitergrabsteinen

in flavischer Zeit begegnet und um 200 n. Chr. schon „veraltet“ war. Auf den

Grabstelen der stadtrömischen Gardereiter (equites singulares) hielten

sich Varianten dieser Repräsentationsform der Kavalleristen dagegen länger.

Fraglos

hat die Legion den Zentren der Provinz einen wirtschaftlichen Aufschwung beschert,

der sich auch im Grabbau ausdrückt. Gleichwohl offenbaren sich erkennbare Tendenzunterschiede

zwischen den Metropolen Augsburg und Regensburg. Während aus den Arealen der

Regensburger Gräberfelder zahlreiche Architekturteile von Grabbauten vorliegen

(v. Schurbein 1977, 253-259), fehlen sie im Umland von Castra Regina fast gänzlich.

Die Oberschicht der Regensburger canabae muss also weitgehend vor Ort

bestattet worden sein, d. h. sie blieb standortbezogen (Schmidts 2003, 87).

Ein weiterer Unterschied manifestiert sich in der Vorliebe für bestimmte Bildprogramme.

Augenfällig wird dies natürlich durch militärische Themen auf Regensburger Reliefs,

wie z. B. die „Pferdevorführung“ CSIR I, 1 Nr. 386, die auf rheinischen Reitergrabsteinen

in flavischer Zeit begegnet und um 200 n. Chr. schon „veraltet“ war. Auf den

Grabstelen der stadtrömischen Gardereiter (equites singulares) hielten

sich Varianten dieser Repräsentationsform der Kavalleristen dagegen länger.

Es wurde bereits angesprochen, dass man in Augsburg vorwiegend auf Reliefszenen

des Alltagsgeschäfts stößt, in Regensburg maß man mythologischen Szenen einen

höheren Stellenwert bei (Kempchen 1995). Trendwidrig zum Trierer Land, wo mythologische

Darstellungen ab der Mitte des 2. Jahrhunderts eher rückläufig sind, halten

sie sich im Regensburger Raum im frühen 3. Jahrhundert hartnäckig. Dafür wird

man in erster Linie die unterschiedliche Prägung der Orte durch ziviles Gewerbe

bzw. Militär verantwortlich machen wollen, obwohl auch in Augsburg mythologische

Szenen nicht gänzlich fehlen; erwähnt seien ein tanzender Satyr (CSIR I, 1 Nr.

66), eine bacchantische Prozession (ebd. Nr. 62) sowie der Kampf des Odysseus

mit seinen Gefährten gegen Skylla (ebd. Nr. 69). Toten- bzw. Familienmahlreliefs,

die in der Gallia Belgica und im Rheinland geradezu Standard sind, kommen in

Rätien seltener vor, doch verteilen sich die wenigen Beispiele auf Augsburg

und Regensburg gleichermaßen.  Dabei

deuten sich Weiterentwicklungen an: ein Regensburger Relief zeugt angesichts

des pietätgebietenden Todes – zumindest nach heutigem Verständnis – von unziemlichem

Humor, indem das Totenmahl geradezu in eine Wirtshausszene uminterpretiert wird,

in der ein Beteiligter einer Dame am Gewand zupft oder ihr sogar in den Hintern

zwickt (CSIR I, 1 Nr. 383)! Römische Grabmäler trachten eben danach den Lebenden

darzustellen und wurden meist auch schon zu Lebzeiten errichtet (vivus fecit

/ vivi fecerunt).

Dabei

deuten sich Weiterentwicklungen an: ein Regensburger Relief zeugt angesichts

des pietätgebietenden Todes – zumindest nach heutigem Verständnis – von unziemlichem

Humor, indem das Totenmahl geradezu in eine Wirtshausszene uminterpretiert wird,

in der ein Beteiligter einer Dame am Gewand zupft oder ihr sogar in den Hintern

zwickt (CSIR I, 1 Nr. 383)! Römische Grabmäler trachten eben danach den Lebenden

darzustellen und wurden meist auch schon zu Lebzeiten errichtet (vivus fecit

/ vivi fecerunt).

Ein

anderes Standardthema rheinischer Grabbaureliefs bildet die aristokratischen

Lebensstil assoziierende Jagd. In Rätien wird es zum einen durch den Reliefblock

eines Pfeilergrabmals in Risstissen vertreten, zum anderen durch sechs Hundeskelette,

die neben einem Grabbaufundament in Sontheim/Brenz bestattet waren. Vermutlich

darf man sie als Beigabe einer Jagdmeute deuten (Nuber 1992, 200). In der alten

Pfarrkirche von Risstissen (Alb-Donau-Kreis) sind neben dem Jagdrelief noch

drei weitere Reliefblöcke (desselben Denkmals?) mit mythologischen Szenen eingemauert.

Sie stellen Apollon und Daphne sowie Apollon und Herkules beim Dreifußstreit

dar.

Ein

anderes Standardthema rheinischer Grabbaureliefs bildet die aristokratischen

Lebensstil assoziierende Jagd. In Rätien wird es zum einen durch den Reliefblock

eines Pfeilergrabmals in Risstissen vertreten, zum anderen durch sechs Hundeskelette,

die neben einem Grabbaufundament in Sontheim/Brenz bestattet waren. Vermutlich

darf man sie als Beigabe einer Jagdmeute deuten (Nuber 1992, 200). In der alten

Pfarrkirche von Risstissen (Alb-Donau-Kreis) sind neben dem Jagdrelief noch

drei weitere Reliefblöcke (desselben Denkmals?) mit mythologischen Szenen eingemauert.

Sie stellen Apollon und Daphne sowie Apollon und Herkules beim Dreifußstreit

dar.

Vollplastischer

Grabbauschmuck in Gestalt von „Wächterfiguren“ (z. B. Löwen, Sphingen, Greife:

CSIR I, 1 Nr. 392 ff.) war auch in den Gräberfeldern Rätiens verbreitet. Mythologische

Figurengruppen (z. B. Ganymed- oder Aeneasgruppen) hingegen sind im Gegensatz

zu Köln, der Gallia Belgica und Obergermanien im Sepulkralkontext bisher nicht

belegbar.

Vollplastischer

Grabbauschmuck in Gestalt von „Wächterfiguren“ (z. B. Löwen, Sphingen, Greife: