Colonia Claudia Ara Agrippinensium- Köln

See this text in Gründung und Aufbau

Das opidum Ubiorum als Vorgängersiedlung

der colonia Claudia Ara Agrippinensium (CCAA) entstand

im 1. Jahrzehnt n. Chr. Für das Jahr 9 n. Chr. ist auch die ara

Ubiorum, ein Altar für den Kaiserkult bezeugt, ebenso für das Jahr 14

n. Chr. ein Lager für zwei Legionen, wobei sich das Hauptquartier im oppidum

Ubiorum befand. Obwohl der Ortsame dies nahe legt, fehlen bislang Spuren

einheimisch-ubischer Bevölkerung. Die CCAA wurde um 50 n. Chr. von

Kaiser Claudius zu Ehren seiner Gattin Agrippina gegründet, die hier 15/16

n. Chr. geboren worden war. Die Gründung der Kolonie führte zu einer Neubebauung.

Die Mehrzahl der Großbauten entstand in der zweiten Hälfte des 1. Jh. n. Chr. Ab ca.

85 n. Chr. war die CCAA Hauptstadt der neu gegründeten Provinz Niedergermanien.

Beim Neubau des Prätroriums und den Speicherbauten auf der Rheininsel handelt

es sich um größere Bauprojekte des 2. Jh. n. Chr., die Stadtmauer wurde im 3. Jh. n. Chr.

erneuert. Feuergefährliche Werkstätten verlagerte man seit der zweiten Hälfte

1. Jh. n. Chr. in Areale außerhalb der Stadtmauern.

Militärlager und Vorgängersiedlung

Das in den ersten Jahrzehnten des 1. Jh. n. Chr. existierende Doppellegionslager konnte bislang nicht exakt lokalisiert werden. Es dürfte sich wahrscheinlich aber nicht im Bereich der späteren Kolonie, sondern beim jüngeren, südlich der Siedlung gelegenen Kastells von Köln-Alteburg befunden haben.

Das oppidum Ubiorum als Vorgängersiedlung der CCAA lässt sich bislang nur in Ausschnitten zu fassen. Ein aus Tuffquadern errichteter Turm (Ubiermonument), der als Hafenturm oder auch Grabmal identifiziert wird, wurde nach der Analyse der Bauhölzer um das Jahr 4 n. Chr. errichtet und später in die Stadtmauer integriert. Einzelne Architekturglieder lassen auf Großbauten wie Tempel schon in der Frühzeit der Siedlung schließen; ein Steinbau ist unter dem Prätorium belegt. Die Siedlung verfügte über eine Holz-Erde-Mauer an der Nord- und einen Spitzgraben an der Westseite. Ob die spätere Orientierung der Straßen bereits bestand, ist unklar. Reste hölzerner Wohnbauten wurden an mehreren Stellen entdeckt.

Stadtanlage

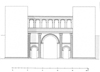

Das rechteckige Straßenraster mit mehr als 60 Gebäudeblocks (insulae) nahm eine Fläche von 96,8 ha ein. Ob man auf bereits vorhandene Wegeführungen zurückgriff, ist unklar. Die Hauptstraßen maßen ca. 32 m zwischen den Giebelfronten, die Nebenstraßen 20-23 m. Mit neun Toren und 19 Türmen ausgestattet, erreichte die Stadtmauer eine Länge von 3900 m. Im Bereich des Nordtors lässt sie sich ihre Erbauung in das letzte Drittel des 1. Jh. n. Chr. datieren, das aufgehende Mauerwerk wurde im 3. Jh. n. Chr. neu gestaltet.

Öffentliche Gebäude und Funktionsbauten

Das Forum lag am Schnittpunkt der Hauptstraßen decumanus und cardo maximus auf einem Areal mit der Größe von sechs insulae. Nach Westen endete die Anlage in einer halbrunden, monumentalen Krypotportikus (unterirdische Hallenanlage) mit einem Durchmesser von 135 m. Hier wurde auch die ara Ubiorium vermutet. Vom östlichen Ende des Platzes sind Mauerzüge und eine Säulenreihe bekannt, die zu einer Basilika gehörten. Weitere Großbauten östlich des Forums, die allerdings nur in Ausschnitten bekannt sind, werden als mögliche Überreste eines Provinziallandtages interpretiert.

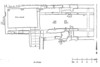

Mit einer Außenseite zum Rhein orientiert war ein etwa 180 m x 180 m großer Komplex, der vom frühen 1. bis ins 4. Jh. n. Chr. mehrere Um- und Neubauten erfahren hat. Während die älteste Phase Ähnlichkeiten zur Architektur der Stabsgebäude römischer Militärlager aufwies, überwogen ab der zweiten Hälfte des 2. Jh. n. Chr. Elemente repräsentativer Architektur. Das Gebäude wird als Statthalterpalast interpretiert. Die lateinische Bezeichnung praetorium ist auch durch eine in der Nähe gefundene Inschrift belegt. Zahlreiche gestempelte Ziegel belegen die Beteiligung des Militärs bei den Bauarbeiten.

Der Kapitolstempel (ca. 33 x 29,5 m), dessen Fundament unterhalb der Kirche St. Maria im Kapitol ausgegraben wurde, lässt sich als Podiumstempel mit Freitreppe und Säulenumgang rekonstruieren. Im Inneren war er gemäß der verehrten Gottheiten Iupiter, Juno und Minerva dreigeteilt. Der Tempel lag innerhalb eines ummauerten Bezirks (97 x 89 m) mit gepflastertem Innenhof. Er wird aufgrund der Bautechnik in flavische Zeit (letztes Drittel 1. Jh. n. Chr.) datiert.

Nahe der westlichen Stadtmauer ist ein Tempelbezirk mit zwei nahezu maßgleichen gallorömischen Umgangstempeln (28,6 x 18,25 m) nachgewiesen. Altäre aus diesem Bereich waren Iupiter geweiht, von dem auch eine Statuette gefunden wurde. In der Nähe wurden bei neueren Ausgrabungen weitere Fundamente des späten 2. und frühen 3. Jh. n. Chr. gefunden, die ebenfalls zu Tempeln gehört haben könnten.

Mithrasheiligtümer konnten südlich des Doms sowie im Westen der Stadt (Breite Straße/Richmodisstraße) nachgewiesen werden.

Ein Marstempel ist literarisch zwischen Forum und Rhein überliefert Aufgrund von Bau- und Weihinschriften muss man mit weiteren, archäologisch bislang unbekannten Tempeln im Stadtgebiet rechnen.

Öffentliche Thermen befanden sich südwestlich des Forums (heute Kirche St. Peter und St. Cäcilien) auf dem Areal zweier insulae. Grundriss und Bauphasen lassen bislang nicht rekonstruieren. Zur Ausstattung gehörten Mosaiken. Der Komplex wird in die zweite Hälfte des 1. Jh. n. Chr. datiert. Ein weiteres, nur in einem Ausschnitt bekanntes, wohl öffentliches Bad befand sich im Norden der Stadt (insula C 4). Es entstand in der zweiten Hälfte des 1. Jh.

Auf einer Rheininsel östlich der Stadtmauer sind vier große Speicherbauten (L. bis 52 m, B. 22,30 m) nachgewiesen, die U-förmig um einen Innenhof angeordnet waren. Sie boten eine Nutzfläche von über 7.000 m2. Ein Vorgängerbau des 1. Jh. mit einem großen Innenhof und einem Schwimmbecken wird als Sportanlage interpretiert.

Wohnbebauung

Unsere Kenntnis der Wohnbebauung beruht insbesondere auf den Gebäudeblocks, die sich im Bereich des Domvorplatzes befanden (insula H-J 1). Auf insula H 1 reichen die ältesten Spuren mit Holzbauten bis in das zweite Jahrzehnt n. Chr. zurück. Ab der Mitte des 1. Jh. n. Chr. entstanden auf insula H 1 am Cardo maximus hinter einer Kolonnade Mitte 1. Jh. n. Chr. neu parzellierte zweischiffige Bauten, mit Steinsockeln und Fachwerkwänden mit bis 220 m2 Fläche. Diese wurden als Wohnbauten in keltisch-germanischer Tradition interpretiert, die Bautechnik war allerdings römisch. Es dürfte sich bei diesen aber eher um gewerblich genutzte Bauten, etwa Magazine, handeln. Im Laufe des 1. und 2. Jh. n. Chr. wurden die zweischiffigen Gebäude durch mehrräumige Häuser ersetzt.

Auf der östlich anschließenden insula J 1 befanden sich zwei reiche Stadthäuser, die in ihrer Anlage mediterranen Vorbildern folgen. Diese befanden sich im nördlichen Teil des Gebäudeblocks, während sich die Bebauung im südlichen mit derjenigen von insula H 1 vergleichen lässt. Das „Atriumhaus“ war straßenseitig mit Tabernen ausgestattet. Die Mittelachse des 1400 m2 großen Gebäudes bildeten ein Eingangsbereich, ein Atrium(?) sowie im hinteren Bereich ein großer Hof mit Säulen (Peristyl). An diese schlossen sich zahlreiche, teilweise kleinteilige Räume an. Zur gehobenen Ausstattung gehörten figürliche Wandmalereien. Das Gebäude entstand um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. und wurde Ende des 1. Jh. n. Chr. umgebaut´.

Das nach dem hier gefundenen Dionysosmosaik benannte Haus schloss sich östlich an das „Atriumhaus“ an. Auf einer Innenfläche von 3500 m2 erstreckte sich das Anwesen, das im Stil einer Villa ausgeführt war. Die mehr als 15 Räume gruppierten sich um einen großen als Garten gestalteten Innenhof (500 m2) mit Wasserbecken. Das Gebäude war noch mit weiteren Mosaikböden und Wandmalereien ausgestattet. Es war wohl in der zweiten Hälfte des 1. Jh. n. Chr. errichtet und mehrmals unter Beibehaltung des Grundrisses umgebaut worden. Das Dionysosmosaik selbst datiert bereits in fortgeschrittene 3. Jh. n. Chr., es war anstelle eines älteren Mosaiks verlegt worden.

Die über das Stadtgebiet verteilten Mosaikfunde sprechen für eine relativ häufige Bebauung mit hochwertiger Ausstattung. Die Mehrzahl datiert ins 2.-3. Jh. n. Chr. Handwerksbetriebe lagen vor allem außerhalb der Stadt, so sind Töpfereien westlich und südlich der Stadtmauer, und Glashütten im Norden nachgewiesen.

Hafen

Ein Hafen befand sich auf einem schmalen Streifen östlich der Stadtmauer an einem heute verlandeten Rheinarm gegenüber der Rheininsel, auf der die Speicherbauten lagen. Es sind Kaianlagen aus Eichenstämmen nachgewiesen. Der Hafen war bereits im 3. Jh. n. Chr. verlandet.

Wasserversorgung

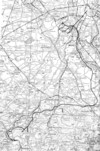

Eine Wasserleitung aus der Zeit um ca. 50 n. Chr. wurde von Quellen aus dem südöstlichen Vorgebirge der Stadt gespeist. Die große Eifelwasserleitung, die mit Zuleitungen eine Länge von knapp 100 km erreichte, wurde frühestens in den 80er Jahre des ersten Jh. n. Chr. erbaut, möglicherweise erst gegen Mitte des 2. Jh. n. Chr. Sie war gemauert und verlief über weite Strecken unterirdisch. Aquädukte überbrückten das Swisttal und die letzten ca. 8 km bis zur Stadtmauer. Die Abwässer wurden im frühen 1. Jh. n. Chr. durch offene Kanäle, später durch gemauerte Kanäle aus der Stadt geführt.

Sichtbare Reste

In Köln können zahlreiche Baureste der Römerzeit besichtigt werden. Darunter sind als eindrucksvollste Monumente die Reste der an verschiedenen Stellen noch vorhandenen Stadtmauer mit dem erhaltenen nordwestlichen Turm (Römerturm) sowie die konservierten Mauern des Prätoriums unter dem Rathaus.

Museum

Römische Funde aus Köln werden im Römisch-Germanischen Museum ausgestellt. Es wurde über dem im Untergeschoss konservierten Dionysosmosaik errichtet.

Thomas Schmidts

Literatur (Auswahl)

A. Böhm/A. Bohnert, Das römische Nordtor von Köln. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 50/2, 2003, 371-448.

M. Carroll-Spillecke, Neue vorkoloniezeitliche Siedlungsspuren in Köln. Archäologische Informationen 18/1-2, 1995, 143-152.

M. Dodt, Römische Badeanlagen in Köln. Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 34, 2001, 267-331.

O. Doppelfeld, Die Ausgrabungen im Dom zu Köln. Kölner Forschungen 1 (Mainz 1980).

O. Doppelfeld, Vom unterirdischen Köln (Köln 1979).

W. Eck, Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium Romanum. Geschichte der Stadt Köln 1(Köln 2004).

F. Fremersdorf, Das römische Haus mit dem Dionysos-Mosaik vor dem Südportal des Kölner Doms. (Berlin 1956).

H. Hellenkemper, Architektur als Beitrag zur Geschichte der Colonia Ara Agrippinensium. In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.4, 1975, 783-824.

H. Hellenkemper, Köln. In: Die Römer in Nordrhein-Westfalen (Stuttgart 1987) 459-488.

H. von Hesberg, Bauteile der frühen Kaiserzeit in Köln. Das Oppidum Ubiorum zur Zeit des Augustus. In: Festschrift G. Precht. Xantener Berichte 13 (Mainz 2002) 13-36.

H. von Hesberg, Colonia Claudia Ara Agrippinensium: Köln, die Hauptstadt einer römischen Provinz. Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 32, 1999, 637-640.

B. Irmler, Die Cryptoporticus am Forum der Colonia Claudia Ara Agrippinensium. In: Fundort Nordrhein-Westfalen (Mainz 2000) 324-327.

Köln I-III. Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern 37-39 (Mainz 1980).

St. Neu, Zur Funktion des Kölner "Ubiermonuments". Thetis 4, 1997, 135-145.

B. Päffgen/W. Zanier, Überlegungen zur Lokalisierung von Oppidum Ubiorum und Legionslager im frühkaiserzeitlichen Köln. In: Provinzialrömische Forschungen. Festschrift Günter Ulbert (Espelkamp 1995) 111-129.

G. Precht, Baugeschichtliche Untersuchungen zum römischen Praetorium in Köln. Rheinische Ausgrabungen 14 (Köln, Bonn 1973).

G. Precht, Konstruktion und Aufbau sogenannter römischer Streifenhäuser am Beispiel von Köln (CCAA) und Xanten (CUT). In: Haus und Siedlung in den römischen Nordwestprovinzen. Grabungsbefund, Architektur und Ausstattung (Homburg/Saar 2002) 181-198.

W. Rosen/L. Wirtler, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln.1. Antike und Mittelalter. Von den Anfängen bis 1396/97 (Köln 1999).

S. Seiler, Vorcoloniazeitliche Siedlungsspuren im Norden des römischen Köln. In: Genese, Struktur und Entwicklung römischer Städte. Xantener Berichte 6 (Mainz 2001) 123-134.

U. Süßenbach, Die Stadtmauer des römischen Köln (Köln 1981).

R. Thomas, Bodendenkmäler in Köln. Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 32, 1999, 917-965.

G. Wolff, Das römisch-germanische Köln. Führer zu Museum und Stadt (Köln 1981).

Laufende Berichte zur Geschichte und Archäologie der CCAA:

Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte