Der

Fundort befindet sich in der Südwestslowakei am Rande der fruchtbaren Hügellandschaft der Trnavská pahorkatina, nordwestlich der Ortschaft Abrahám. Das Gräberfeld befand sich im südlichen Teil einer Geländeerhöhung welche sich Richtung O-W ausbreitete (etwa 160 m lang und 50-75 m breit,

mit dem höchsten 127 m ü. d. Meeresspiegel). Im Osten bildete seine Grenze der Bach Gidra. Die Fläche auf welcher sich das Gräberfeld befand wurde seit dem Mittelalter landwirtschaftlich bebaut. Das Terrain

des Hügelkamms ist durch den Einfluss des Menschen, in Folge der ständigen Kultivierung des Bodens, und auch auf natürliche Weise, durch das Einwirken des Wetters, gesunken. Die Dicke der Humusschicht

betrug nur 15-20 cm, in den niedriger gelegenen Schichten 20-40 cm.

Der

Fundort befindet sich in der Südwestslowakei am Rande der fruchtbaren Hügellandschaft der Trnavská pahorkatina, nordwestlich der Ortschaft Abrahám. Das Gräberfeld befand sich im südlichen Teil einer Geländeerhöhung welche sich Richtung O-W ausbreitete (etwa 160 m lang und 50-75 m breit,

mit dem höchsten 127 m ü. d. Meeresspiegel). Im Osten bildete seine Grenze der Bach Gidra. Die Fläche auf welcher sich das Gräberfeld befand wurde seit dem Mittelalter landwirtschaftlich bebaut. Das Terrain

des Hügelkamms ist durch den Einfluss des Menschen, in Folge der ständigen Kultivierung des Bodens, und auch auf natürliche Weise, durch das Einwirken des Wetters, gesunken. Die Dicke der Humusschicht

betrug nur 15-20 cm, in den niedriger gelegenen Schichten 20-40 cm.

In den Jahren 1966 – 1968 wurden auf einer Fläche von 11 440 m2 insgesamt 231 germanische Gräber, davon 219 Brandgräber und 12 Körpergräber, aus der römischen Kaiserzeit freigelegt. Die Gräber waren auf dem Gräberfeld ungleichmäßig verteilt, was durch das intensivere Bestatten in bestimmten Teilen des Gräberfeldes verursacht war (wahrscheinlich durch das Bestatten von Familienmitgliedern)

und auch durch das Beschädigen seichterer Gräber durch die Kultivierung des Bodens (vor allem auf dem Hügelkamm – also in der mittleren Zone). Eine beträchtliche Anzahl der seichteren Gräber (vor allem in den höchsten Teilen der Lokalität) wurde durch tiefes Pflügen beschädigt. Ein Teil der Gräber aus der römischen Kaiserzeit wurde auch durch neue Bestattungen aus der Völkerwanderungszeit und dem Mittelalter beschädigt. Wir nehmen an, dass die freigelegten Gräber aus der römischen Zeit nicht einmal die Hälfte ihrer ehemaligen Anzahl bilden. Die Zahl der Gräber war ursprünglich womöglich größer als 500. In der Kategorie der Brandgräber überwiegen die Urnengräber (183=79,3%). Nur in 36 Gräbern lagen die abgebrannten Knochenreste in einer Grube, wobei sie ursprünglich vermutlich in einer Hülle aus organischem Material waren. Körpergräber aus der älteren römischen Kaiserzeit (gehen nicht über den Zeitraum des 1. Jh. hinaus) befanden sich in der Mitte des östlichen Teiles des Gräberfeldes, in der Zone, wo sich später die Gräber aus der Völkerwanderungszeit und dem Mittelalter konzentrierten.

In den Jahren 1966 – 1968 wurden auf einer Fläche von 11 440 m2 insgesamt 231 germanische Gräber, davon 219 Brandgräber und 12 Körpergräber, aus der römischen Kaiserzeit freigelegt. Die Gräber waren auf dem Gräberfeld ungleichmäßig verteilt, was durch das intensivere Bestatten in bestimmten Teilen des Gräberfeldes verursacht war (wahrscheinlich durch das Bestatten von Familienmitgliedern)

und auch durch das Beschädigen seichterer Gräber durch die Kultivierung des Bodens (vor allem auf dem Hügelkamm – also in der mittleren Zone). Eine beträchtliche Anzahl der seichteren Gräber (vor allem in den höchsten Teilen der Lokalität) wurde durch tiefes Pflügen beschädigt. Ein Teil der Gräber aus der römischen Kaiserzeit wurde auch durch neue Bestattungen aus der Völkerwanderungszeit und dem Mittelalter beschädigt. Wir nehmen an, dass die freigelegten Gräber aus der römischen Zeit nicht einmal die Hälfte ihrer ehemaligen Anzahl bilden. Die Zahl der Gräber war ursprünglich womöglich größer als 500. In der Kategorie der Brandgräber überwiegen die Urnengräber (183=79,3%). Nur in 36 Gräbern lagen die abgebrannten Knochenreste in einer Grube, wobei sie ursprünglich vermutlich in einer Hülle aus organischem Material waren. Körpergräber aus der älteren römischen Kaiserzeit (gehen nicht über den Zeitraum des 1. Jh. hinaus) befanden sich in der Mitte des östlichen Teiles des Gräberfeldes, in der Zone, wo sich später die Gräber aus der Völkerwanderungszeit und dem Mittelalter konzentrierten.

Datierung

des Gräberfeldes. Der älteste Horizont (Eggers Stufe B1 – Zeit des

Augustus – Tiberius) ist in Brandgräbern wie auch in Körpergräbern vertreten.

Dieser Horizont datiert das Vorkommen von kräftig profilierten Fibeln des Typs

Almgren 67 und 68, einige Typen der Augenfibeln (Almgren 45), Bronzebeschläge

des norisch-pannonischen Frauentrachtes (Gürtelzubehör, Fibeln) und frühgermanische

Keramik. Importe von Bronzegefäßen (z.B. schmalschaftige Bronzekelle mit Sieb,

Variante der Form Eggers 162 – Grab 121), ein keramischer, glasierter Skyphos

mit vegetabilem Dekor (Grab 16) datieren die Gräber in die ältere Phase von

Eggers Stufe B2 (die Zeit des Claudius-Domitianus). Im Verlauf der

jüngeren Phase von Eggers Stufe B2 und B2/C1

(in der 1. Hälfte des 2.Jh., in der Zeit des Trajanus-Hadrianus und Antoninus

Pius-Markomannenkriege) kommt die Körperbestattung nicht mehr vor. Im Inventar

der jüngeren Gräber kommen nach und nach auch fremdartige germanische Elemente

vor (Keramik, Waffen und Ausrüstung, Fibeln der Almgrengruppe V, vor allem Fibeln

mit dem sog. Kopfkamm). Diese zeugen über das Eindringen bestimmter Elemente

der Przeworkultur in der Zeit vor und nach den germanisch-sarmatischen Kriegen,

den so genannten Markomannenkriegen. Die Gräber mit fremdartigen Elementen haben

sich vor allem in der mittleren Zone des westlichen Teiles des Gräberfeldes

konzentriert. Gräber aus der jüngeren römischen Kaiserzeit (Stufe C1-C3)

sind auf dem Gräberfeld weniger vertreten und kommen in dem östlichem Teil des

Gräberfeldes vor. Wir können nicht ausschließen, dass in der Zeit der Severer

auf dem Gräberfeld vorübergehend nicht bestattet worden ist.

Datierung

des Gräberfeldes. Der älteste Horizont (Eggers Stufe B1 – Zeit des

Augustus – Tiberius) ist in Brandgräbern wie auch in Körpergräbern vertreten.

Dieser Horizont datiert das Vorkommen von kräftig profilierten Fibeln des Typs

Almgren 67 und 68, einige Typen der Augenfibeln (Almgren 45), Bronzebeschläge

des norisch-pannonischen Frauentrachtes (Gürtelzubehör, Fibeln) und frühgermanische

Keramik. Importe von Bronzegefäßen (z.B. schmalschaftige Bronzekelle mit Sieb,

Variante der Form Eggers 162 – Grab 121), ein keramischer, glasierter Skyphos

mit vegetabilem Dekor (Grab 16) datieren die Gräber in die ältere Phase von

Eggers Stufe B2 (die Zeit des Claudius-Domitianus). Im Verlauf der

jüngeren Phase von Eggers Stufe B2 und B2/C1

(in der 1. Hälfte des 2.Jh., in der Zeit des Trajanus-Hadrianus und Antoninus

Pius-Markomannenkriege) kommt die Körperbestattung nicht mehr vor. Im Inventar

der jüngeren Gräber kommen nach und nach auch fremdartige germanische Elemente

vor (Keramik, Waffen und Ausrüstung, Fibeln der Almgrengruppe V, vor allem Fibeln

mit dem sog. Kopfkamm). Diese zeugen über das Eindringen bestimmter Elemente

der Przeworkultur in der Zeit vor und nach den germanisch-sarmatischen Kriegen,

den so genannten Markomannenkriegen. Die Gräber mit fremdartigen Elementen haben

sich vor allem in der mittleren Zone des westlichen Teiles des Gräberfeldes

konzentriert. Gräber aus der jüngeren römischen Kaiserzeit (Stufe C1-C3)

sind auf dem Gräberfeld weniger vertreten und kommen in dem östlichem Teil des

Gräberfeldes vor. Wir können nicht ausschließen, dass in der Zeit der Severer

auf dem Gräberfeld vorübergehend nicht bestattet worden ist.

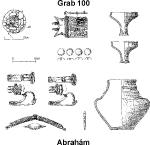

Das intensivste auftreten importierter Gegenstände bindet sich zu den Anfängen des Gräberfeldes. Wir nehmen an, dass man die Entstehung des Gräberfeldes mit den Bewegungen der Germanen (Quaden) und mit der Existenz des regnum Vannianum -Königreiches des Vannius, in den Jahren 20-50 v. Chr., in Verbindung zu bringen ist. Überaus bemerkenswert ist das Vorkommen von Importen der Metallteile von Gürtelgarnituren, die zu der norisch-pannonischen Frauentracht gehörten. In Abrahám wurden sie in den Gräbern Nr. 2, 26, 100, 166 gefunden. Überwiegend handelte es sich um durchbrochene Gürtelschliessen (Typ Garbsch B1b), kahnförmige Beschläge (Typ Grabsch Ka), Riemenzungen (Typ Garbsch R2) und sog. Hütchennieten.

Das repräsentativste Inventar dieser Art beinhaltete das Urnengrab Nr. 100. In einer altertümlichen keramischen Urne, welche von der Form her noch an latènezeitliche Traditionen anknüpfte, war ein Paar von Augenfibeln (Typ Almgren 45) und eine komplette Garnitur

eines norisch-pannonischen Gürtelbeschlages (Garbsch Typ E3a, Typ G2d, Typ B1h, Typ B1b, Typ R1, Typ Ka). Das gemeinsame Vorkommen von germanischen und norisch-pannonischen

Erzeugnissen im Grab (wahrscheinlich handelte es sich um ein Frauengrab) verführt zur der Überlegung über den Aufenthaltsort von germanischen Marobuds und Katvalds Gefolge im Noricum.

Der Fund des glasierten Skyphos mit vegetabilem Dekor und bronzenem Skalpel

im Grab Nr. 14 deutet wiederum auf rege Kontakte mit den norditalienischen

Regionen.

Das repräsentativste Inventar dieser Art beinhaltete das Urnengrab Nr. 100. In einer altertümlichen keramischen Urne, welche von der Form her noch an latènezeitliche Traditionen anknüpfte, war ein Paar von Augenfibeln (Typ Almgren 45) und eine komplette Garnitur

eines norisch-pannonischen Gürtelbeschlages (Garbsch Typ E3a, Typ G2d, Typ B1h, Typ B1b, Typ R1, Typ Ka). Das gemeinsame Vorkommen von germanischen und norisch-pannonischen

Erzeugnissen im Grab (wahrscheinlich handelte es sich um ein Frauengrab) verführt zur der Überlegung über den Aufenthaltsort von germanischen Marobuds und Katvalds Gefolge im Noricum.

Der Fund des glasierten Skyphos mit vegetabilem Dekor und bronzenem Skalpel

im Grab Nr. 14 deutet wiederum auf rege Kontakte mit den norditalienischen

Regionen.

Titus Kolník

Literatur:

Kolník, T.: Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei. Bratislava 1980, 13-90, Taf. I-LXIX.

Kolník, T.: Anfänge der germanischen Besiedlung in der Südwestslowakei und das Regnum Vannianum. In: Symposium Ausklang der Latène-Zivilisation und Anfänge der germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet. Bratislava 1977, 143-171.