Das bisher bedeutenste germanische

Brandgräberfeld aus dem 1. und 2. Jh. n. Chr. im mittleren Donauraum. Der Fundort befindet

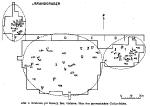

sich am nördlichen Rand der sog. Donauländischen Ebene, nördlich des Flusses Kleine Donau, etwa 1 km südlich von dem heutigen Flur "Lencér domb" entfernt. Auf einer dreimal gegliederten Sanddüne hat man auf einer Fläche von mehr als 5000 m2 Brandgräber freigelegt. Ein großer Teil der Gräber war durch tiefes Pflügen zerstört. Auf der östlichen Erhöhung der Düne hat man 24 Gräber, auf der mittleren 29 und auf der niedrigsten, der nordwestlichen Erhöhung, 13 Gräber freigelegt.

Das bisher bedeutenste germanische

Brandgräberfeld aus dem 1. und 2. Jh. n. Chr. im mittleren Donauraum. Der Fundort befindet

sich am nördlichen Rand der sog. Donauländischen Ebene, nördlich des Flusses Kleine Donau, etwa 1 km südlich von dem heutigen Flur "Lencér domb" entfernt. Auf einer dreimal gegliederten Sanddüne hat man auf einer Fläche von mehr als 5000 m2 Brandgräber freigelegt. Ein großer Teil der Gräber war durch tiefes Pflügen zerstört. Auf der östlichen Erhöhung der Düne hat man 24 Gräber, auf der mittleren 29 und auf der niedrigsten, der nordwestlichen Erhöhung, 13 Gräber freigelegt.

Die freigelegten Gräber stellen zweifelsohne nur den kleineren Teil der ursprünglichen Anzahl der Gräber dar. Der Ackerbau ab dem Mittelalter und das tiefe Pflügen in der Mitte des 20.Jh. haben eine beträchtliche Anzahl der seichten Gräber zum Teil zerstört. Nach der gesamten Fläche des Gräberfeldes zu urteilen hat sich die ursprüngliche Anzahl der Gräber zwischen 200-300 bewegt. Die auf dem Gräberfeld gefundenen unbeschädigten Bronzegefäße geben einen Grund zur Annahme, dass es hier ursprünglich auch einige Körpergräber aus dem 1. Jh. gegeben haben könnte.

In absoluter Überzahl

waren die Urnengräber (54=81,8%). Nur in 6 Fällen (18,2%) handelte es sich um Brandgrubengräber. In diesen Gräbern wurden die Knochen und das Inventar auf einander gelegt so, das sie ein

Häufchen bildeten. In einigen Urnengräbern lag ein Teil des Inventars neben der Urne (Grab Nr.10), oder unter ihr (Gräber Nr. 2 und 25). Die Mehrzahl der Grabbeigaben wurde durch den Brand des Scheiterhaufens

und das darauf folgende absichtliche Deformieren, Zerbrechen oder Zerschlagen

wesentlich beschädigt. In mehreren Fällen wurden auch die kleinen Gegenstände, wie z.B. Fibeln, absichtlich deformiert.

In absoluter Überzahl

waren die Urnengräber (54=81,8%). Nur in 6 Fällen (18,2%) handelte es sich um Brandgrubengräber. In diesen Gräbern wurden die Knochen und das Inventar auf einander gelegt so, das sie ein

Häufchen bildeten. In einigen Urnengräbern lag ein Teil des Inventars neben der Urne (Grab Nr.10), oder unter ihr (Gräber Nr. 2 und 25). Die Mehrzahl der Grabbeigaben wurde durch den Brand des Scheiterhaufens

und das darauf folgende absichtliche Deformieren, Zerbrechen oder Zerschlagen

wesentlich beschädigt. In mehreren Fällen wurden auch die kleinen Gegenstände, wie z.B. Fibeln, absichtlich deformiert.

Für die Datierung

des Gräberfeldes bilden die Importe römischer Keramik und Bronzegefäße, neben den für die Chronologie sehr wichtigen Fibeln, die wichtigste Fundgruppe. Die Bruchteile

von Bronzegefäßen wurden in 36 Gräbern (54%) gefunden. In einigen Gräbern waren mehrere Gefäße vertreten (z.B. im Grab Nr.5 -4 Exemplare, im Grab Nr. 10 – 6 Exemplare, im

Grab Nr.25 – 6 Exemplare, im GrabNr.35 – 4 Exemplare). Am häufigsten kommen die Fragmente von Siebgarnituren vor (17 Gräber – 25,5%), die ganze Garnitur kommt 5 Mal vor. Der Typ der Bronzekellen mit

Sieb mit sog. ruderförmigen Griff (Typ Eggers 159 und 160) ist 7-mal vertreten, mit dem ruderförmigem Griff (Typ Eggers 160 und 162) 4-mal, unbestimmte Typen sind 6-mal vertreten.

Der Kessel vom Typ Eggers 8 wurde im Grab 35 als Urne benutzt. Als Urne diente

auch der Eimer vom Typ Eggers 39 im Grab 27. Die Eimer, bzw. ihre Bruchstücke wurden insgesamt in 18 Gräbern gefunden. Die meisten dieser Eimer gehörten dem Typ Eggers 39 oder 40 an. Der Typ Eggers 42 war in zwei Gräbern vertreten.

Für die Datierung

des Gräberfeldes bilden die Importe römischer Keramik und Bronzegefäße, neben den für die Chronologie sehr wichtigen Fibeln, die wichtigste Fundgruppe. Die Bruchteile

von Bronzegefäßen wurden in 36 Gräbern (54%) gefunden. In einigen Gräbern waren mehrere Gefäße vertreten (z.B. im Grab Nr.5 -4 Exemplare, im Grab Nr. 10 – 6 Exemplare, im

Grab Nr.25 – 6 Exemplare, im GrabNr.35 – 4 Exemplare). Am häufigsten kommen die Fragmente von Siebgarnituren vor (17 Gräber – 25,5%), die ganze Garnitur kommt 5 Mal vor. Der Typ der Bronzekellen mit

Sieb mit sog. ruderförmigen Griff (Typ Eggers 159 und 160) ist 7-mal vertreten, mit dem ruderförmigem Griff (Typ Eggers 160 und 162) 4-mal, unbestimmte Typen sind 6-mal vertreten.

Der Kessel vom Typ Eggers 8 wurde im Grab 35 als Urne benutzt. Als Urne diente

auch der Eimer vom Typ Eggers 39 im Grab 27. Die Eimer, bzw. ihre Bruchstücke wurden insgesamt in 18 Gräbern gefunden. Die meisten dieser Eimer gehörten dem Typ Eggers 39 oder 40 an. Der Typ Eggers 42 war in zwei Gräbern vertreten.

Bronzekasserollen wurden in 15 Fällen (22,5%) ins Grab gelegt. Davon ist der Typ Eggers 137 3-mal vorgekommen, der Typ Eggers 138 1-mal, der Typ Eggers 140 war 7-mal vertreten, die unbestimmten Typen 6-mal. Im Grab Nr. 24 wurden Fragmente von zwei Gefäßen des Typs Eggers 140 gefunden. Im Grab 25 wurden sogar drei Bruchstücke dieses Typs gefunden, wobei zwei vom Typ Eggers 140 waren und das Dritte war vom Typ Eggers 138. Die Fragmente des Fussbeckens Eggers 92 oder 94 sind in zwei Fällen belegt (Grab Nr. 35 und 63). Im Grab Nr. 10 wurde eine bronzene Opferschüssel gefunden, sog. Patera vom Typ Eggers 155 mit einem Löwenkopfgriff.

In vier Gräbern wurden große Glasklumpen gefunden. Auf Grund dieser Funde kann man annehmen, dass in die Gräber Glasgefäße beigelegt worden sind. Mit größter Wahrscheinlichkeit handelte es sich um gerippte Glasschalen des Typs Eggers 182 oder 183.

Die erwähnten

Importe der Bronzegefäße und auch Bruchstücke von Glassgefäßen ermöglichen die Datierung des Gräberfeldes in Eggers Stufe B1, teilweise B2, also in den Zeitraum des 1. Jh. und

der 1. Hälfte des 2. Jh. n.Chr.. Zwischen den Funden der importierten Keramik, welche

in den Gräbern Nr. 9, 10, 31, 36 und 46 vorkommen, treten besonders die zwei ursprünglich grün glasierten Skyphoi hervor. Diese sind mit einem vegetabilen Ornament – mit

dem Motiv eines Eichenzweiges und einer Weinrebe – verziert. Die Skyphoi wurden

in dem Grab Nr. 10, dem Grab mit den reichsten Beigaben, gefunden. Die zwei

Skyphoi repräsentieren Erzeugnisse oberitalischer Werkstätten, wahrscheinlich aus dem 2. Dritel des 1. Jh. n.Chr.. Im Einklang mit der

angeführten Datierung sind auch Funde von Fibeln, die aus dem 1. und der 1. Hälfte des 2. Jh. stammen. Es handelt sich vor allem um Augenfibeln (der Typ Almgren

45, 48, 55 und 57), kräftig profilierte Fibeln (vor allem vom Typ Almgren 68), Trompetenfibeln (der

Typ Almgren 74-78), Fibeln der Almgrengruppe V (Serie 8 und 9) und provinziale

Scharnierfibeln (Typ Hofheim und Scheibenfibeln).

Die erwähnten

Importe der Bronzegefäße und auch Bruchstücke von Glassgefäßen ermöglichen die Datierung des Gräberfeldes in Eggers Stufe B1, teilweise B2, also in den Zeitraum des 1. Jh. und

der 1. Hälfte des 2. Jh. n.Chr.. Zwischen den Funden der importierten Keramik, welche

in den Gräbern Nr. 9, 10, 31, 36 und 46 vorkommen, treten besonders die zwei ursprünglich grün glasierten Skyphoi hervor. Diese sind mit einem vegetabilen Ornament – mit

dem Motiv eines Eichenzweiges und einer Weinrebe – verziert. Die Skyphoi wurden

in dem Grab Nr. 10, dem Grab mit den reichsten Beigaben, gefunden. Die zwei

Skyphoi repräsentieren Erzeugnisse oberitalischer Werkstätten, wahrscheinlich aus dem 2. Dritel des 1. Jh. n.Chr.. Im Einklang mit der

angeführten Datierung sind auch Funde von Fibeln, die aus dem 1. und der 1. Hälfte des 2. Jh. stammen. Es handelt sich vor allem um Augenfibeln (der Typ Almgren

45, 48, 55 und 57), kräftig profilierte Fibeln (vor allem vom Typ Almgren 68), Trompetenfibeln (der

Typ Almgren 74-78), Fibeln der Almgrengruppe V (Serie 8 und 9) und provinziale

Scharnierfibeln (Typ Hofheim und Scheibenfibeln).

Die meisten Gräber können wir anhand der Importe, Fibeln und Keramik in das 1.Jh. n. Chr. datieren, wobei der Großteil dieser Gräber wahrscheinlich aus dem mittleren Drittel stammt. Aus der 1. Hälfte des 2. Jh. stammt nur eine relativ kleine Anzahl der geretteten Gräber. Die ältesten Gräber konzentrierten sich auf der Erhöhung Nr.3, die jüngsten auf der mittleren Erhöhung Nr. 2. Der angeführte Sachverhalt kann teilweise auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass es auf der mittleren Düne zur intensivsten Beschädigung und Zerstörung der vermutlich ältesten Gräber (vor allem im mittleren Teil) kam.

Bedeutend ist das Vorkommen von

Waffen und Kampfausrüstung in den Gräbern. Die Funde aus Kostolná pri Dunaji übertreffen alle bekannten Funde von Gräberfeldern aus der älteren römischen Kaiserzeit nicht nur in dem germanischen Elbegebiet, sondern im ganzen

germanischen Barbarikum. Waffen wurden in 31 Gräbern gefunden, was 46,9 % aller Gräber darstellt. In zwei weiteren beschädigten Gräbern wurden Reste von Schildbeschlägen und vermutlich der Bruchteil eines Schwertes gefunden. Die meisten Gräber wurden wahrscheinlich durch den Ackerbau gestört. Wir müssen annehmen, dass einige der Waffen, welche sich ursprünglich in dem oberen Teil der Urne befanden, heute in dem geretteten Grabinventar

fehlen. Wir haben daher ein teilweise verzerrtes Bild über die Quantität und womöglich auch über die Qualität der Waffen und der Ausrüstungen in einzelnen Gräbern. Man kann annehmen, dass die Waffen und Kampfausrüstung in Kostolná pri Dunaji in der Hälfte der entdeckten Gräber anwesend war.

Bedeutend ist das Vorkommen von

Waffen und Kampfausrüstung in den Gräbern. Die Funde aus Kostolná pri Dunaji übertreffen alle bekannten Funde von Gräberfeldern aus der älteren römischen Kaiserzeit nicht nur in dem germanischen Elbegebiet, sondern im ganzen

germanischen Barbarikum. Waffen wurden in 31 Gräbern gefunden, was 46,9 % aller Gräber darstellt. In zwei weiteren beschädigten Gräbern wurden Reste von Schildbeschlägen und vermutlich der Bruchteil eines Schwertes gefunden. Die meisten Gräber wurden wahrscheinlich durch den Ackerbau gestört. Wir müssen annehmen, dass einige der Waffen, welche sich ursprünglich in dem oberen Teil der Urne befanden, heute in dem geretteten Grabinventar

fehlen. Wir haben daher ein teilweise verzerrtes Bild über die Quantität und womöglich auch über die Qualität der Waffen und der Ausrüstungen in einzelnen Gräbern. Man kann annehmen, dass die Waffen und Kampfausrüstung in Kostolná pri Dunaji in der Hälfte der entdeckten Gräber anwesend war.

Wenn wir davon ausgehen, dass die Mortalität beider, auf dem Gräberfeld in Kostolná pri Dunaji bestatteten Geschlechter ungefähr gleich war, dann können wir annehmen, dass jeder bestattete Mann und erwachsener Junge mit Waffen, beziehungsweise Teilen der Ausrüstung beigesetzt worden ist.

Quantitativ, sondern auch was die Qualität der Ausrüstung angeht.

Die komplette Kampfausrüstung (Schwert, Lanze, Schild), welche im allgemeinem

als Symbol der Zugehörigkeit des Bestatteten zur höheren sozialen

Schicht, wenn nicht direkt zur der Oberschicht der Anführer, galt, wurde

in 14 Gräbern gefunden. Das ergibt etwa 21,2 % der geschätzten männlichen

Gräber. Das Schwert kommt 15 Mal, also in 22,8 % aller Gräber, vor

(in 45,6 % der männliche Gräber). Reste eines Schildes wurden in 31,8

% der Gräber (in 63,6 % der männlichen Gräber) und die Reste

einer Lanze in 30,3 % der Gräber (in 60,6 % der männlichen Gräber)

gefunden. Nur zum Vergleich – auf den männlichen Gräberfeldern in

dem germanischen Elbegebiet bewegt sich das gesamte Vorkommen von Waffen zwischen

3,3-13,8 %, von Schwertern zwischen 2,8-7,4%, von Schildern zwischen 1,3-8,3%

und Lanzenspitzen zwischen 1,3-9,6%. Nur auf einigen gemischten, aber kleineren,

Gräberfeldern sind die Prozentsätze etwas höher. Sporen, Attribute

der Kämpfer – Reiter, kamen 7-mal vor (in 10,6% der Gräber, bei 21,2%

der bestatteten Männer), davon 6-mal in Gräbern mit kompletter Ausrüstung.

Im Vergleich mit den bekannten germanischen Gräberfeldern, z.B. Grossromstedt,

wo das Schwert in 582 Gräbern 32-mal vorgekommen ist, oder Putensen, wo

man in 986 Gräbern nur 9 Schwerter gefunden hat, treten die Angaben noch

mehr hervor. Das Schwert war nicht nur von großem materiellem Wert, sondern

es hatte vermutlich auch eine symbolische Bedeutung - als ein Zeichen der Macht.

Es wurde nur von ranghöchsten Kämpfern getragen. Es ist bestimmt kein

Zufall, dass in dem reichsten Grab des Gräberfeldes in Kostolná

pri Dunaji (5 Bronzegefäße, 2 keramische Importe) die Sporen und

die Ausrüstung fehlen. Ähnlich ist es auch bei mehreren Gräbern,

welche nur dürftige Funde der Ausrüstung beinhalten, dafür aber

reich an anderem Inventar sind. Der Reichtum des Bestatteten musste nicht dessen

Zugehörigkeit zur der ranghöchsten Schicht bedeuten, auch wenn in

der Regel die Gräber mit kompletter Ausrüstung aus Kostolná

pri Dunaji zugleich reich an anderem Grabinventar sind, vor allem an Bronzegefäßen.

Quantitativ, sondern auch was die Qualität der Ausrüstung angeht.

Die komplette Kampfausrüstung (Schwert, Lanze, Schild), welche im allgemeinem

als Symbol der Zugehörigkeit des Bestatteten zur höheren sozialen

Schicht, wenn nicht direkt zur der Oberschicht der Anführer, galt, wurde

in 14 Gräbern gefunden. Das ergibt etwa 21,2 % der geschätzten männlichen

Gräber. Das Schwert kommt 15 Mal, also in 22,8 % aller Gräber, vor

(in 45,6 % der männliche Gräber). Reste eines Schildes wurden in 31,8

% der Gräber (in 63,6 % der männlichen Gräber) und die Reste

einer Lanze in 30,3 % der Gräber (in 60,6 % der männlichen Gräber)

gefunden. Nur zum Vergleich – auf den männlichen Gräberfeldern in

dem germanischen Elbegebiet bewegt sich das gesamte Vorkommen von Waffen zwischen

3,3-13,8 %, von Schwertern zwischen 2,8-7,4%, von Schildern zwischen 1,3-8,3%

und Lanzenspitzen zwischen 1,3-9,6%. Nur auf einigen gemischten, aber kleineren,

Gräberfeldern sind die Prozentsätze etwas höher. Sporen, Attribute

der Kämpfer – Reiter, kamen 7-mal vor (in 10,6% der Gräber, bei 21,2%

der bestatteten Männer), davon 6-mal in Gräbern mit kompletter Ausrüstung.

Im Vergleich mit den bekannten germanischen Gräberfeldern, z.B. Grossromstedt,

wo das Schwert in 582 Gräbern 32-mal vorgekommen ist, oder Putensen, wo

man in 986 Gräbern nur 9 Schwerter gefunden hat, treten die Angaben noch

mehr hervor. Das Schwert war nicht nur von großem materiellem Wert, sondern

es hatte vermutlich auch eine symbolische Bedeutung - als ein Zeichen der Macht.

Es wurde nur von ranghöchsten Kämpfern getragen. Es ist bestimmt kein

Zufall, dass in dem reichsten Grab des Gräberfeldes in Kostolná

pri Dunaji (5 Bronzegefäße, 2 keramische Importe) die Sporen und

die Ausrüstung fehlen. Ähnlich ist es auch bei mehreren Gräbern,

welche nur dürftige Funde der Ausrüstung beinhalten, dafür aber

reich an anderem Inventar sind. Der Reichtum des Bestatteten musste nicht dessen

Zugehörigkeit zur der ranghöchsten Schicht bedeuten, auch wenn in

der Regel die Gräber mit kompletter Ausrüstung aus Kostolná

pri Dunaji zugleich reich an anderem Grabinventar sind, vor allem an Bronzegefäßen.

Die Frequenz der Grabbeigaben auf dem Gräberfeld in Kostolná pri Dunaji hat andere, in der südwestlichen germanischen Mikroregion am nördlichen Rand der Ebene Podunajská nížina, in der Nähe liegende und zeitlich parallele Gräberfelder in Abraham und Sládkovičovo nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ (Importe, Waffen) übertroffen. Auf Grund dieser Tatsache können wir zu dem Schluss kommen, dass das Gräberfeld in Kostolná pri Dunaji eine aussergewöhnlich bedeutende Stellung einnahm. Auf Grund des Zusammenhanges der ältesten Funde aus diesem Gräberfeld mit Funden aus dem tschechischen Elbegebiet, welche wir in den Anfang des 1. Jh. n. Chr. datieren, können wir die Ankunft von Auswanderern aus dem tschechischen Gebiet in den Raum der Südwestslowakei annehmen.

Die Konfrontation dieser Tatsache mit den schriftlichen Quellen, vor allem mit den Überlieferungen des Tacitus (Annales II, 63, 6) über den Fall der Herrscher Marbod und Katwalda, über die Übersiedelung ihres bewaffneten Gefolges und über die Existenz des "Königreiches" des Vannius (regnum Vannianum) am linken Donauufer zwischen den Flüssen Marus (March - Morava) und Cusus (Waag - Váh?) in dem 2. Viertel des 1. Jh. n. Chr., erlaubt es uns die Schlussfolgerung über die zentrale Stellung der erwähnten Mikroregion zu äußern. Im Rahmen dieser Mikroregion nimmt das Gräberfeld in Kostolná pri Dunaji die zentrale Stellung im ganzen "Königreich" des Vannius in dem 2. Drittel des 1. Jh. n. Chr. ein.

Für den Bedarf der anthropologischen Analyse standen uns die Reste aus 58 Gräbern zur Verfügung. Dabei handelte es sich in 45 Fällen um die Überreste von Erwachsenen, in 10 Fällen um Jugendliche und in 4 Fällen war nicht einmal diese grundlegende Identifizierung möglich. Bei 16 erwachsenen Personen war es möglich das Geschlecht abzuschätzen. In Berücksichtigung des Grabinventars stieg die Zahl auf 31 erwachsene Personen, wobei es sich um 24 Männer und 7 Frauen handelte. Die durchschnittliche Lebensdauer dieser Population war nach den Angaben der Sterbetabellen 33, 7 Jahre. Wenn wir von der Annahme ausgehen, dass die Verstorbenen über einen Zeitraum von 100 Jahren auf dem Gräberfeld bestattet wurden, dann können wir errechnen, dass die Gemeinschaft 20 Mitglieder zählte. In Anbetracht der Tatsache, dass die ursprüngliche Anzahl der Gräber in etwa vier Mal größer war, können wir die Gesamtzahl der in der Siedlung lebenden Einwohner auf ungefähr 80 abschätzen.

Titus Kolník

Literaturverzeichnis:

Kolník, T.: Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei. Bratislava 1980, 91-162, Taf. LXX-CXXI.

Kolník, T.: Anfänge der germanischen Besiedlung in der Südwestslowakei und das Regnum Vannianum. In: Symposium Ausklang der Laténe-Zivilisation und Anfänge der germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet. Bratislava 1977, 143-171.

Kolník, T./Stloukal, M.: Žárové pohřebište ze starší doby římské v Kostolné pri Dunaji (okres Galanta). Časopis Národního muzea – oddíl přirodovědný, 146, 1977, 97-112.

Kolník, T.: Sigillata in germanischen Gräbern der ČSSR. In: Studien zur römischen Keramik. Vorträge des 13. internationalen Kongresses der RCRF in München. Kallmünz 1984, 69-79.

Kolník, T.: Römische und germanische Kunst in der Slowakei. Bratislava 1984.