Im Süden

Im Norden und in der Mitte

Unter dem Süden Obergermaniens werden die alten Stammesgebiete der Lingones und Sequani im heutigen Ostfrankreich sowie der Rauraci und der Helvetii am Hochrhein bzw. in der heutigen Westschweiz subsummiert. Das südliche Limesgebiet zeigt eine gewisse Affinität zu diesen Regionen.

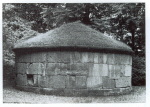

Im Gegensatz zum Norden Obergermaniens hat man im Süden der Provinz nur wenige

tumuli entdeckt. Eine ausgeprägte Grabhügeltradition gab es hier nicht.

Folglich lassen sich nur wenige Einzelbeispiele herausheben. An erster Stelle

ist der runde Grabbau von Augusta Raurica/Augst zu nennen, dessen Errichtung

in flavische Zeit fällt. Mit rund 15 m Außendurchmesser (geplant waren wohl

50 römische Fuß) und einst annähernd 10 m Höhe gehört er zu den größten Rundgräbern

am Rhein, fällt aber hinter vergleichbare Grabbauten bei gallischen coloniae

zurück. So erreichte beispielsweise der tumulus „La Gironette“ bei

Augustodunum/Autun fast doppelte Ausmaße, während ein Rundgrab vor den Toren

von Arausio/Orange ihn nur geringfügig übertraf. Bedeutsamer als die schiere

Größe ist jedoch die Lage des Monuments auf einem markanten Geländesporn unmittelbar

vor dem repräsentativen Osttor der Augusta Raurica, an der Ausfallstraße nach

Vindonissa. Erst jenseits davon begann die eigentliche Gräberstraße. Diese prominente

Position legt trotz fehlender Inschrift den Rückschluss nahe, dass die hier

bestattete Person Empfänger eines funus publicum, eines öffentlichen

Begräbnisses, war. Darauf deuten noch weitere Indizien hin: im Inneren, an dezentraler

Stelle, fand sich nur eine Bestattung, das bustum (Brandgrab an der Stelle des

Scheiterhaufens) eines wohl ca. 35-40 jährigen Mannes. Das Bauwerk ist eindeutig

später zu datieren als die Bestattung selbst. Demnach kann es nicht wie viele

andere Grabbauten noch zu Lebzeiten errichtet worden sein, wohl aber infolge

eines öffentlichen Beschlusses und auf öffentlichem Boden. Gerade der Typus

des steinernen Rundbaus wurde zumindest im 1. Jahrhundert noch als „aristokratische“

Form und damit eines Ehrengrabmals für würdig erachtet. Eine Grabinschrift aus

Avenches (s. u.) bezeugt ausdrücklich ein funus publicum für einen helvetischen

„Adligen“ (s. u.). Im Falle von Augst lässt sich nur vermuten, dass der Verstorbene

einer führenden Familie angehört haben mochte.

Kostbare Grabbeigaben fanden sich nicht, auch nicht unter den Verbrennungsrückständen

des Scheiterhaufens. Erwähnenswert sind drei Amphoren, die rund 80 Liter Wein

fassten. Ansonsten wirkt die Beigabenausstattung vergleichsweise bescheiden,

was römisch-italischer Tradition entspricht. Die Konstruktion des Grabbaus mit

kiesgefüllten Entlastungsbögen, versteifender Kreuzmauer und zentralem Massivsockel

mit Pinienzapfen- oder Statuenbekrönung folgt klassischer Bautechnik. Schuttreste

zeigen an, dass der Tambour und vielleicht auch die Umfassungsmauer mit Kalk-

und Sandsteinen farblich gegliedert waren.

Ein Töpferofen zwischen dem tumulus und dessen Umfriedungsmauer zeigt allerdings

den Verlust der sakralen Bedeutung als Grabanlage bereits um 200 n. Chr. an.

Deren endgültiger Abbruch erfolgte um die Mitte des 4. Jahrhunderts (Schaub

1992, 77-102).

Eine

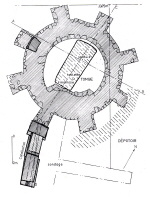

andere tumulus-Variante vertritt der Grabhügel von Friesen im südöstlichen

Elsaß (Rauraker-Gebiet). Seine Umfassungsmauer aus opus reticulatum

mit beachtlichen 25 m Außendurchmesser war bei der Ausgrabung 1964/65 noch 75

cm hoch erhalten. Statt der Stützbogenkonstruktion im Inneren wurde der Erddruck

des Hügels von strahlenartig vorgebauten Stützpfeilern abgefangen. Möglicherweise

trugen diese Ausleger Säulen oder Grabwächterfiguren. Insgesamt dürfte die Tambourmauer

niedriger ausgefallen sein als die des Augster tumulus. Man rechnet

mit einer ursprünglichen Hügelhöhe von 7-8 m. Das Monument datiert zwischen

ca. 50 und 100 n. Chr. und bildete das Zentrum einer Gutshof-Nekropole (Landes

2002, 40 u. 70).

Eine

andere tumulus-Variante vertritt der Grabhügel von Friesen im südöstlichen

Elsaß (Rauraker-Gebiet). Seine Umfassungsmauer aus opus reticulatum

mit beachtlichen 25 m Außendurchmesser war bei der Ausgrabung 1964/65 noch 75

cm hoch erhalten. Statt der Stützbogenkonstruktion im Inneren wurde der Erddruck

des Hügels von strahlenartig vorgebauten Stützpfeilern abgefangen. Möglicherweise

trugen diese Ausleger Säulen oder Grabwächterfiguren. Insgesamt dürfte die Tambourmauer

niedriger ausgefallen sein als die des Augster tumulus. Man rechnet

mit einer ursprünglichen Hügelhöhe von 7-8 m. Das Monument datiert zwischen

ca. 50 und 100 n. Chr. und bildete das Zentrum einer Gutshof-Nekropole (Landes

2002, 40 u. 70).

Ein 1985 bei Ellikon (Kt. Zürich) ausgegrabener Hügel ohne steinerne Umfassungsmauer enthielt mehrere römische Bestattungen (Hedinger 1996). Er soll in römischer Zeit aufgeschüttet worden sein. Daneben hat man auch römische Nachbestattungen in prähistorischen Hügelgräbern beobachtet, so z. B. in Lembach, Oberlauchringen und Tiengen. Möglicherweise handelt es sich um Einwanderer aus Regionen, in denen die Grabhügelsitte noch lebendig war (Trumm 2002, 173).

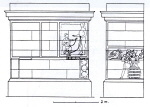

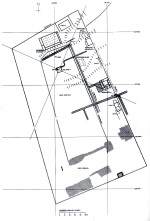

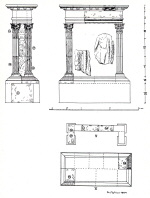

Die beiden größten mehrstöckigen Mausoleen im Süden Obergermaniens sind an einer Nebenstraße nordöstlich des helvetischen Hauptortes Aventicum/Avenches ausgegraben worden (Castella 1998; Castella 1999; Castella 2002; Bossert 2002). Anhand dendrochronologisch ermittelter Fällungsdaten von Eichenpfählen unter dem nördlichen Fundament wurden sie um 30 n. Chr. errichtet. Das größere von beiden wird auf rund 25 m Höhe rekonstruiert. Ihr halbkreisförmiger Grundriss ist innerhalb der ganzen Provinz bislang einmalig, im Mediterraneum jedoch für Gräber hochrangiger Persönlichkeiten gebräuchlich. Es handelt sich um eine Kombination von Exedra (s. Grabbauten in Rätien) und Mausoleum vom Poblicius-Typ (s. Grabbauten in Niedergermanien), wie sich aus den zahlreichen Architekturteilen rekonstruiert lässt. In dem das Monument bekrönenden Tempel dürften die Statuen der Verstorbenen gestanden haben. Die Rekonstruktion vermittelt zugleich einen Eindruck von der einst bunten Bemalung römischer Grabmonumente.

Die

Mausoleen standen, wie bereits erwähnt, nicht an einer „großstädtischen“ Gräberstraße

italischer Prägung. Sie überragten vielmehr einen aus drei aneinander grenzenden

Grabbezirken bestehenden Privatfriedhof, der offenbar zu einer reichen Villa

suburbana gehörte. Während die beiden südlichen Einfriedungen mit den Monumenten

eine überschaubare Anzahl an Gräbern umfassten, war das nördliche Areal mit

rund 200 Gräbern dicht belegt. Außer den Streifenfundamenten zweier kleiner

Grabkapellen (?) standen hier keine Grabbauten. Möglicherweise handelte es sich

hier um den „Gesindefriedhof“ in Nachbarschaft der herrschaftlichen Grablegen.

Die

Mausoleen standen, wie bereits erwähnt, nicht an einer „großstädtischen“ Gräberstraße

italischer Prägung. Sie überragten vielmehr einen aus drei aneinander grenzenden

Grabbezirken bestehenden Privatfriedhof, der offenbar zu einer reichen Villa

suburbana gehörte. Während die beiden südlichen Einfriedungen mit den Monumenten

eine überschaubare Anzahl an Gräbern umfassten, war das nördliche Areal mit

rund 200 Gräbern dicht belegt. Außer den Streifenfundamenten zweier kleiner

Grabkapellen (?) standen hier keine Grabbauten. Möglicherweise handelte es sich

hier um den „Gesindefriedhof“ in Nachbarschaft der herrschaftlichen Grablegen.

Zum

Reliefschmuck der Basis des südlichen Monuments gehören mehrere Zierschilde

(clipei). Dieses Motiv ist der Triumphalarchitektur entlehnt und findet

sich beispielsweise am Augustusforum in Rom. In der Grabarchitektur Obergermaniens

stellt diese Motivwahl eine Ausnahme dar. Häufiger dagegen zieren solche clipei

Grabbauten in der südlich benachbarten Provinz Gallia Narbonensis, insbesondere

im Raum Genf (Bossert 2002, 70).

Zum

Reliefschmuck der Basis des südlichen Monuments gehören mehrere Zierschilde

(clipei). Dieses Motiv ist der Triumphalarchitektur entlehnt und findet

sich beispielsweise am Augustusforum in Rom. In der Grabarchitektur Obergermaniens

stellt diese Motivwahl eine Ausnahme dar. Häufiger dagegen zieren solche clipei

Grabbauten in der südlich benachbarten Provinz Gallia Narbonensis, insbesondere

im Raum Genf (Bossert 2002, 70).

Die pompösen Grabbauten bildeten die zentralen Markierungen zweier ummauerter Familienfriedhöfe. Innerhalb dieser Grabbezirke gruppierten sich mehrere Brand- und einzelne Köpergräber sowie Scheiterhaufendepots um die Monumente. Mit den Dimensionen geht wiederum die exklusive Lage der Grabmäler einher: auf der gegenüberliegenden Straßenseite bestand ein Heiligtum mit zwei gallorömischen Umgangstempeln, die ihrerseits von temenos-Mauern umgeben waren. Unter der cella einer der beiden Tempel stieß man auf das Brandgrab einer Frau aus augusteischer Zeit. Es sieht also so aus, als sei der Tempel für den Grabkult errichtet worden. Da hier bis in das 4. Jahrhundert hinein Münzopfer niedergelegt wurden, könnte es sich um mehr als einen rein privaten Familientotenkult gehandelt haben. Vielleicht pflegte man hier einen Gründer- oder Heroenkult nach mediterranem Vorbild. Die Nähe zu dieser potentiellen Ahnen-Kultstätte von zumindest lokaler Bedeutung unterstreicht die exklusive Lage der Grabgrundstücke zusätzlich. Leider sind die Inschriften nicht erhalten geblieben, so dass wir über den gewiss hohen sozialen Rang der hier Bestatteten nur spekulieren können. Er lässt sich jedenfalls aus der Größe und Position der Grabmale erahnen.

Aus Avenches liegen die Grabbauinschriften zweier Persönlichkeiten vor, die zweifellos der Elite von Stadt und civitas zuzurechnen sind. Da die Inschriftenträger in nachantiker Zeit verschleppt und an anderer Stelle verbaut wurden, ist ihr ursprünglicher baulicher Kontext nicht mehr zu ermitteln. Es besteht daher auch keine Handhabe, sie mit den Grabbauten von „En Chaplix“ in Verbindung zu bringen. Sie veranschaulichen aber, welcher Personenkreis für die Errichtung solcher Monumente in Frage kommt. Es handelt sich um folgende Denkmäler:

1. Inschriftplatte von 73 x 56 x 3-5 cm

[C(aio) I]ul(io) C(ai) f(ilio) Fab(ia) Camil/[lo s]ac(erdoti)

Aug(usti)/ mag(no) / [trib(uno)] mil(itum) leg(ionis) IIII Maced(onicae)

/ [hast]a pura et cor(ona) aur(ea) / [dona]to a T(iberio) Claud(io) Caes(are)

/ [Aug(usto) ite]r(um) cum ab eo evocatus / [in Brita]nnia militasset

Iul(ia) / [Ca]milli fil(ia) Festilla / ex testamen(to). – „Für Caius

Iulius Camillus, Sohn des Caius, aus der Bürgertribus Fabia, Vorsteher

des Kaiserkultes, Militärtribun der 4. Legion Macedonica, zweimal mit

der Ehrenlanze und dem Goldkranz von Tiberius Claudius Caesar Augustus

ausgezeichnet, als er von diesem (aus dem Veteranenstand) in den Dienst

zurückgerufen wurde, um in Britannien zu dienen. Iulia Festilla, Tochter

des Camillus, (hat) gemäß Testament (das Grabmal errichten lassen).“ |

2. Inschriftenblock von 75 x 72 x 27 cm

C(aio) Valer(io) C(ai) f(ilio) Fab(ia tribu) Ca/millo

quoi publice / funus Haeduorum / civitas et Helvet(i) decre/verunt et

civitas Helvet(iorum) / qua pagatim publice / statuas decrevit / I[u]lia

C(ai) Iuli Camilli f(ilia) Festilla / ex testamento. (Walser 1979

Nr. 95) |

Die Camilli waren wohl der einflussreichste Clan aus Avenches. Der prominenteste Ahne hat als Parteigänger Caesars literarische Erwähnung gefunden, weil er an der Hinrichtung des Caesarmörders Decimus Brutus beteiligt war (Frei-Stolba/Bielman 1996, 2 u. 36-39). Die in den beiden Inschriften Genannten gehörten zu verschiedenen Familienzweigen, wie die anlässlich der Bürgerrechtsverleihung empfangenen Familiennamen Iulius bzw. Valerius anzeigen. Beide Grabmäler datieren in die Mitte des 1. Jahrhunderts. Neben der Grabbauinschrift des Tribuns C. Iulius Camillus existiert noch eine inhaltlich gleichlautende Basis für seine Ehrenstatue (Walser 1979 Nr. 86). Da sie im Mittelalter verschleppt wurde, ist ihr ursprünglicher Aufstellungsort unbekannt (neben dem Grabmal oder auf dem Forum?). Diese beiden Denkmäler stellen eine verblüffende Parallele zu denen des Ritters Cl. Paternus Clementianus aus Epfach dar (s. Grabbauten in Rätien). Der Einfluss des C. Valerius Camillus reichte bis in die westliche Nachbarprovinz Gallia Lugdunensis hinein, da die dort ansässigen Häduer gemeinsam mit den Helvetiern das Ehrenbegräbnis für ihn beschlossen haben.

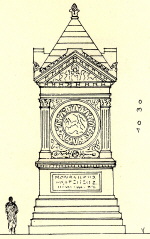

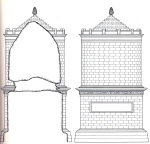

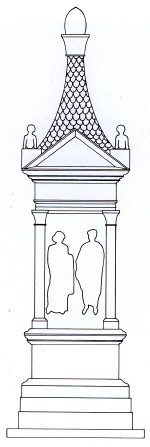

Wegen seines U-förmigen Fundaments steht das Mausoleum von Wavre (Kt. Neuchâtel) den großen Monumenten von Avenches-„En Chaplix“ nahe. Seine Dimensionen bleiben jedoch weit hinter diesen zurück: auf der 3,6 x 3,5 m großen Basis erhob sich ein maximal 10 m hoher Aufbau. Möglicherweise befand sich im Inneren des Baus ein kleines Gewölbe oder eine Kammer zur Aufnahme von Bestattungsbehältern, z. B. einer repräsentativen Aschenkiste oder Steinurne. Ein zentrales Grab fehlt jedenfalls, was die Annahme einer obertägigen Grablege unterstützt. Ob die Frontseite durch eine Tür verschließbar oder offen einsehbar war, bleibt fraglich. Zahlreiche Architekturtrümmer erlauben jedenfalls die Rekonstruktion als zweistöckiges Mausoleum mit Giebel und Akroteren. Mehrere Bruchstücke bezeugen drei Totenstatuen von annähernd 1,4-facher Lebensgröße, die wahrscheinlich im Tempelgeschoss standen. Darunter befindet sich eine Hand mit Schriftrolle (volumen) wie sie für klassische toga-Statuen typisch ist. Das volumen gilt als Hinweis auf das römische Bürgerrecht. Das Grabmal stand innerhalb einer 13 x 13 m großen Umfriedungsmauer einer Gutshofsnekropole. Aufgrund stilistischer Kriterien wird es in die 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts datiert (Bridel 1976).

Vergleichbare

Dimensionen erreichte das Mausoleum von Delémont (Kt. Jura), wie aus der Gussmauerwerkbasis

von 4 x 2,3 m und zahlreichen kleinteiligen Architektur- und Statuentrümmern

zu erschließen ist. Auch dieses Denkmal markierte eine ummauerte Gutshofnekropole

von 17 x 18,5 m (Légeret 2000, 235).

Vergleichbare

Dimensionen erreichte das Mausoleum von Delémont (Kt. Jura), wie aus der Gussmauerwerkbasis

von 4 x 2,3 m und zahlreichen kleinteiligen Architektur- und Statuentrümmern

zu erschließen ist. Auch dieses Denkmal markierte eine ummauerte Gutshofnekropole

von 17 x 18,5 m (Légeret 2000, 235).

![]()

Schwieriger

sind Reliefquader aus Basilia/Basel zu beurteilen, die außerhalb ihres ursprünglichen

Kontextes gefunden wurden. Sie zeigen Soldaten und einen Gefangenen. Vergleichbare

Szenen kennt man von verschiedenen Grabdenkmälern Obergermaniens, z. B. von

den Seitenreliefs des Nischengrabmals von Nickenich oder von einem Grabpfeilerrelief

aus Stuttgart-Zazenhausen (Klatt 1996; Meyer 1998). Die Zuweisung zu einem Grabmonument

des 1. Jahrhunderts oder aber zu einem Triumphdenkmal des 1.-2. Jahrhunderts

bleibt weiterhin umstritten (Neukom 2002, 114-117).

Schwieriger

sind Reliefquader aus Basilia/Basel zu beurteilen, die außerhalb ihres ursprünglichen

Kontextes gefunden wurden. Sie zeigen Soldaten und einen Gefangenen. Vergleichbare

Szenen kennt man von verschiedenen Grabdenkmälern Obergermaniens, z. B. von

den Seitenreliefs des Nischengrabmals von Nickenich oder von einem Grabpfeilerrelief

aus Stuttgart-Zazenhausen (Klatt 1996; Meyer 1998). Die Zuweisung zu einem Grabmonument

des 1. Jahrhunderts oder aber zu einem Triumphdenkmal des 1.-2. Jahrhunderts

bleibt weiterhin umstritten (Neukom 2002, 114-117).

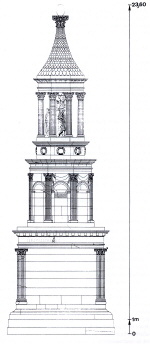

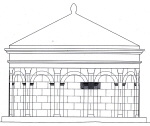

Wenden

wir den Blick in das Stammesgebiet der ostgallischen Lingones im Südwesten Obergermaniens.

An einer Fernstraße in der Nähe von Langres, dem Vorort der Lingonen, stand

das dreigeschossige Mausoleum von Faverolles. Vermutlich gehörte es zur Nekropole

eines größeren Landgutes. Ähnlich wie beim (nur etwa halb so großen) Kölner

Poblicius-Mausoleum ist ein nennenswerter Teil, ca. ein Zwanzigstel, der einstigen

Architektursubstanz erhalten geblieben. Diese Trümmer erlauben eine recht zuverlässige

Rekonstruktion des turmartigen Grabmals nach dem Vorbild südgallischer Mausoleen

(Walter 2000). Anzuführen sind das sog. Iulier-Denkmal von Glanum bei Saint-Rémy-de-Provence

sowie gleichartige Monumente bei Orange, Aix-en-Provence und Nîmes (Landes 2002).

Einst dürfte es 23,6 m hoch aufgeragt haben. Seine Bekrönung bildete ein säulengestützter

Rundtempel (tholos). Die Grabbauten von Avenches-„En Chaplix“ und Faverolles

gehören zu den nördlichsten Vertretern dieser dreigeschossigen, turmartigen

Mausoleen.

Wenden

wir den Blick in das Stammesgebiet der ostgallischen Lingones im Südwesten Obergermaniens.

An einer Fernstraße in der Nähe von Langres, dem Vorort der Lingonen, stand

das dreigeschossige Mausoleum von Faverolles. Vermutlich gehörte es zur Nekropole

eines größeren Landgutes. Ähnlich wie beim (nur etwa halb so großen) Kölner

Poblicius-Mausoleum ist ein nennenswerter Teil, ca. ein Zwanzigstel, der einstigen

Architektursubstanz erhalten geblieben. Diese Trümmer erlauben eine recht zuverlässige

Rekonstruktion des turmartigen Grabmals nach dem Vorbild südgallischer Mausoleen

(Walter 2000). Anzuführen sind das sog. Iulier-Denkmal von Glanum bei Saint-Rémy-de-Provence

sowie gleichartige Monumente bei Orange, Aix-en-Provence und Nîmes (Landes 2002).

Einst dürfte es 23,6 m hoch aufgeragt haben. Seine Bekrönung bildete ein säulengestützter

Rundtempel (tholos). Die Grabbauten von Avenches-„En Chaplix“ und Faverolles

gehören zu den nördlichsten Vertretern dieser dreigeschossigen, turmartigen

Mausoleen.

Aus Monthureux-sur-Saône, unmittelbar an der Grenze zum Gebiet der belgischen Leuker gelegen, stammen vier annähernd lebensgroße Grabstatuen, die in einem Mausoleum, einem Grabgarten oder -tempel aufgestellt gewesen sein dürften. Der Baubefund selbst ist unbekannt (Castorio 2000, 118 f.). Möglicherweise lassen sich die Funde mit der Grabbauinschrift eines gewissen Sextus Iulius Senovir verbinden.

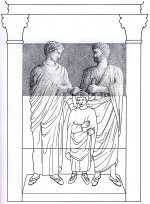

Neben

dem Vorkommen turmartiger Mausoleen südgallischer Prägung im Umfeld der Stammesmetropolen

Avenches und Langres fallen noch weitere Unterschiede zur Grabbauarchitektur

im Norden Obergermaniens auf. An erster Stelle ist das Ausdünnen an Pfeilergräbern

vom Typ der „Igeler Säule“ zu nennen. Es fehlt zwar nicht an Einzelbeispielen,

doch nehmen sie im 2. und 3. Jahrhundert nicht die dominante Stellung unter

den Grabbauten ein wie im nördlichen und mittleren Obergermanien. Als Beispiel

für einen Grabpfeiler lässt sich ein Reliefblock mit Familiendarstellung aus

Avenches anführen (Bossert 1988, 81 f.). Stattdessen wurden Mausoleen mit Grabstatuen

vom „Poblicius-Typ“ bis weit in das 2. Jahrhundert hinein erbaut.

Neben

dem Vorkommen turmartiger Mausoleen südgallischer Prägung im Umfeld der Stammesmetropolen

Avenches und Langres fallen noch weitere Unterschiede zur Grabbauarchitektur

im Norden Obergermaniens auf. An erster Stelle ist das Ausdünnen an Pfeilergräbern

vom Typ der „Igeler Säule“ zu nennen. Es fehlt zwar nicht an Einzelbeispielen,

doch nehmen sie im 2. und 3. Jahrhundert nicht die dominante Stellung unter

den Grabbauten ein wie im nördlichen und mittleren Obergermanien. Als Beispiel

für einen Grabpfeiler lässt sich ein Reliefblock mit Familiendarstellung aus

Avenches anführen (Bossert 1988, 81 f.). Stattdessen wurden Mausoleen mit Grabstatuen

vom „Poblicius-Typ“ bis weit in das 2. Jahrhundert hinein erbaut.

Aus Dijon liegen mehrere Architekturblöcke mit Reliefszenen aus dem Alltag des Verstorbenen vor. In Analogie zu den rheinischen und treverischen Beispielen könnte man auch diese Einzelstücke Grabpfeilern zuschreiben.

Genauso gut könnten sie aber auch von übergroßen Stelen oder von aufwändigen, fassadenartigen Vorbauten von Grabgärten übrig geblieben sein. In dieser Hinsicht einzigartig ist das Grabmal in Ladenform eines Weinhändlers aus Til-Châtel bei Dijon. Ein weiteres Beispiel gibt es in Dijon, an Rhein und oberer Donau ist diese Grabbauform nicht bezeugt (Langner 2002, 329-337).

Monolithische Aufsatzgiebel von 1 m und mehr Breite dürften Großstelen, Kapellchen (aediculae) oder Nischengrabmäler bekrönt haben. Exemplare solcher Monumente wurden in Augst (Bossert-Radtke 1992, 100 f.) sowie im Lingonengebiet entdeckt. Den aus dem Norden der Provinz bekannten Nischengrabmalen fehlen solche Giebel meistens (erhaltungsbedingt?).

Im

Gegensatz zum Rheinland und zu Rätien scheinen Grabgärten/Einfriedungsgräben

im Helvetiergebiet während des 1. Jahrhunderts nicht allerorts üblich gewesen

zu sein (Hintermann 2000, 44). So gab es neben den Ummauerungen der bereits

angesprochenen Mausoleen zwar Hecken- oder Gräbcheneinfassungen von Friedhöfen,

wie z. B. in Weil am Rhein (Kr. Lörrach; Asskamp 1989, 16 f.), aber wesentlich

seltener von Einzelgräbern. Beispiele für „individuelle“ Grabeinfriedungen fanden

sich in Vindonissa.

Im

Gegensatz zum Rheinland und zu Rätien scheinen Grabgärten/Einfriedungsgräben

im Helvetiergebiet während des 1. Jahrhunderts nicht allerorts üblich gewesen

zu sein (Hintermann 2000, 44). So gab es neben den Ummauerungen der bereits

angesprochenen Mausoleen zwar Hecken- oder Gräbcheneinfassungen von Friedhöfen,

wie z. B. in Weil am Rhein (Kr. Lörrach; Asskamp 1989, 16 f.), aber wesentlich

seltener von Einzelgräbern. Beispiele für „individuelle“ Grabeinfriedungen fanden

sich in Vindonissa.

Die

an der südlichen, westlichen und nördlichen Ausfallstraße Vindonissas erforschten

Friedhöfe weisen insgesamt deutliche Unterschiede auf: die Gräberfelder im Süden

und Westen vereinen eher bescheidene Bestattungen und nur wenige Grabbauten.

Die

an der südlichen, westlichen und nördlichen Ausfallstraße Vindonissas erforschten

Friedhöfe weisen insgesamt deutliche Unterschiede auf: die Gräberfelder im Süden

und Westen vereinen eher bescheidene Bestattungen und nur wenige Grabbauten.

Lediglich

die nördliche Gräberstraße verdient diese Bezeichnung im klassisch-italischen

Sinne. Hier lag offenbar der bevorzugte, vornehme Bestattungsplatz Vindonissas.

Mehrere rechteckige, 40-50 cm starke Streifenfundamente stammen von Grabkapellen

(aediculae) oder Umfriedungsmauern. Die meisten dieser Bauten sind

während des letzten Drittels des 1. Jahrhunderts mutwillig zerstört worden.

Dieser unerhörte Frevel muss einen ganz bestimmten Grund gehabt haben. Vermutlich

besteht ein Zusammenhang mit der mehrfach belegten Verdammung (damnatio

memoriae) der 21. Legion als Konsequenz ihres schändlichen Verhaltens während

des Vierkaiserjahres 70 n. Chr. Von den Zerstörungen zeugen unter anderem Bruchstücke

von Grabwächterfiguren, z. B. das Köpfchen einer Sphinx (?) oder der Torso eines

Triton (?) (Bossert 1999, Nr. 18-19).

Lediglich

die nördliche Gräberstraße verdient diese Bezeichnung im klassisch-italischen

Sinne. Hier lag offenbar der bevorzugte, vornehme Bestattungsplatz Vindonissas.

Mehrere rechteckige, 40-50 cm starke Streifenfundamente stammen von Grabkapellen

(aediculae) oder Umfriedungsmauern. Die meisten dieser Bauten sind

während des letzten Drittels des 1. Jahrhunderts mutwillig zerstört worden.

Dieser unerhörte Frevel muss einen ganz bestimmten Grund gehabt haben. Vermutlich

besteht ein Zusammenhang mit der mehrfach belegten Verdammung (damnatio

memoriae) der 21. Legion als Konsequenz ihres schändlichen Verhaltens während

des Vierkaiserjahres 70 n. Chr. Von den Zerstörungen zeugen unter anderem Bruchstücke

von Grabwächterfiguren, z. B. das Köpfchen einer Sphinx (?) oder der Torso eines

Triton (?) (Bossert 1999, Nr. 18-19).

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sämtliche Gräberfelder von Vindonissa mit

Männern und Frauen gemischt belegt waren. Auch der Nordfriedhof war also nicht

ausschließlich für Soldaten reserviert.

Anders

stellt sich die Situation im Lingonen-Gebiet dar. Dort liegt sogar eine inschriftliche

Quelle vor, die explizit die Anlage eines Grabgartens vorsieht. Gemeint ist

das sog. „Lingonentestament“, eine ausführliche Grabinschrift, die nur als mittelalterliche

Abschrift erhalten blieb. Sie überliefert den letzten Willen eines reichen Galliers

bezüglich der Modalitäten seines Begräbnisses, des Grabbaus und der Beigaben

(Le Bohec 1991).

Anders

stellt sich die Situation im Lingonen-Gebiet dar. Dort liegt sogar eine inschriftliche

Quelle vor, die explizit die Anlage eines Grabgartens vorsieht. Gemeint ist

das sog. „Lingonentestament“, eine ausführliche Grabinschrift, die nur als mittelalterliche

Abschrift erhalten blieb. Sie überliefert den letzten Willen eines reichen Galliers

bezüglich der Modalitäten seines Begräbnisses, des Grabbaus und der Beigaben

(Le Bohec 1991).

Die Grabgartenmauern des Gutshof-Gräberfeldes von Nod-sur-Seine, bei Châtillon-sur-Seine (Burgund) gelegen, stellen ein archäologisches Pendant zu dieser Quelle dar: Die 10 x 12 bzw. 10 x 8 m weiten Einfriedungen sind um nischenartige Annexe erweitert. Möglicherweise waren diese als kleine Kapellen (aediculae) überdacht, aber auch eine offene Rekonstruktion kommt in Frage. Bei den Ausgrabungen stieß man auf zahlreiche Skulpturentrümmer, darunter eine Statue, die vermutlich den Toten darstellte (Renard 1993; Landes 2002, 48 f.). Die Aufstellung der Totenstatue in einer Nische innerhalb eines Grabgartens wird im „Lingonentestament“ beschrieben.

Grabaltäre

(arae) hingegen sind im Süden der Provinz genauso vertreten wie im

Norden, vor allem im Bereich von Avenches. Wie im Rheinland und in Rätien lassen

sie sich auch hier nicht vor der Mitte des 2. Jahrhunderts belegen, vielleicht

mit einer Ausnahme am Legionsstandort Vindonissa/Windisch: sofern die Datierung

eines pulvinus-Bruchstücks ins späte 1. Jahrhundert n. Chr. zutrifft,

kann das Grabmal eigentlich nur auf den Geschmack eines Legionärs aus Italien

zurückgehen (Bossert 1999, 51 f.). Ein anderer altarförmiger Grabstein aus Avenches

wurde Angehörigen einer Goldschmiedfamilie aus der kleinasiatischen Landschaft

Lydien gesetzt (Walser 1979 Nr. 117).

Grabaltäre

(arae) hingegen sind im Süden der Provinz genauso vertreten wie im

Norden, vor allem im Bereich von Avenches. Wie im Rheinland und in Rätien lassen

sie sich auch hier nicht vor der Mitte des 2. Jahrhunderts belegen, vielleicht

mit einer Ausnahme am Legionsstandort Vindonissa/Windisch: sofern die Datierung

eines pulvinus-Bruchstücks ins späte 1. Jahrhundert n. Chr. zutrifft,

kann das Grabmal eigentlich nur auf den Geschmack eines Legionärs aus Italien

zurückgehen (Bossert 1999, 51 f.). Ein anderer altarförmiger Grabstein aus Avenches

wurde Angehörigen einer Goldschmiedfamilie aus der kleinasiatischen Landschaft

Lydien gesetzt (Walser 1979 Nr. 117).

Ein

weiteres Charakteristikum des Helvetier- und Sequanergebietes ist die öfter

zu beobachtende Nachbarschaft oder sogar Kombination von Nekropolen und Heiligtümern.

Dieses Phänomen begegnet vereinzelt bereits im südlichen Limesgebiet, z. B.

in Stuttgart-Bad Cannstatt und Rottenburg: an beiden Orten wurden im Bereich

von Gräberfeldern Depots von Grabskulpturen und –architektur entdeckt, die in

nachrömischer Zeit zusammengetragen worden waren. Darunter befanden sich auch

Weihungen an die Unterweltsgöttin Herecura, deren Heiligtümer offenbar in der

Nähe der Gräberfelder zu suchen sind (Meyr 2000).

Ein

weiteres Charakteristikum des Helvetier- und Sequanergebietes ist die öfter

zu beobachtende Nachbarschaft oder sogar Kombination von Nekropolen und Heiligtümern.

Dieses Phänomen begegnet vereinzelt bereits im südlichen Limesgebiet, z. B.

in Stuttgart-Bad Cannstatt und Rottenburg: an beiden Orten wurden im Bereich

von Gräberfeldern Depots von Grabskulpturen und –architektur entdeckt, die in

nachrömischer Zeit zusammengetragen worden waren. Darunter befanden sich auch

Weihungen an die Unterweltsgöttin Herecura, deren Heiligtümer offenbar in der

Nähe der Gräberfelder zu suchen sind (Meyr 2000).

Neben

Avenches kann auch das Mausoleum von Chavéria im Sequanergebiet (Dep. Jura,

F) als Beispiel herangezogen werden. Aufgrund seiner Fundamentmaße von 5,2 x

4,4 m dürfte es etwas größer gewesen sein als die Mausoleen von Ware und Délemont.

Den Oberbau bildete vermutlich ein allseitig offener Vierecktempel (tetrastylos).

Es stand in einer ummauerten Nekropole von 17,5 x 11,1 m Ausdehnung neben einem

Heiligtum und einer kleinen Siedlung, die wahrscheinlich zu dessen Bewirtschaftung

diente (CAG 39, 294 f.). Das Mausoleum wurde erst nachträglich, gegen Ende des

2. Jahrhunderts, innerhalb der bereits bestehenden Nekropole errichtet. In welchem

chronologischen Verhältnis diese zum benachbarten Heiligtum steht, ist einstweilen

unklar.

Neben

Avenches kann auch das Mausoleum von Chavéria im Sequanergebiet (Dep. Jura,

F) als Beispiel herangezogen werden. Aufgrund seiner Fundamentmaße von 5,2 x

4,4 m dürfte es etwas größer gewesen sein als die Mausoleen von Ware und Délemont.

Den Oberbau bildete vermutlich ein allseitig offener Vierecktempel (tetrastylos).

Es stand in einer ummauerten Nekropole von 17,5 x 11,1 m Ausdehnung neben einem

Heiligtum und einer kleinen Siedlung, die wahrscheinlich zu dessen Bewirtschaftung

diente (CAG 39, 294 f.). Das Mausoleum wurde erst nachträglich, gegen Ende des

2. Jahrhunderts, innerhalb der bereits bestehenden Nekropole errichtet. In welchem

chronologischen Verhältnis diese zum benachbarten Heiligtum steht, ist einstweilen

unklar.

Ein

anderes Beispiel bietet die Gutshofnekropole von Poligny im Sequanergebiet östlich

von Dole (33,5 x 26,5 x 32 x 22,5 m). In der Ecke des ummauerten Gräberfeldes

befanden sich die 4,65 m langen Streifenfundamente eines quadratischen Grabbaus,

der am ehesten als Tempel o. ä. rekonstruiert werden kann. Auch dieser Friedhof

lag in unmittelbarer Nachbarschaft eines Heiligtums mit pronaos-Tempel

(CAG 39 Jura, 570).

Ein

anderes Beispiel bietet die Gutshofnekropole von Poligny im Sequanergebiet östlich

von Dole (33,5 x 26,5 x 32 x 22,5 m). In der Ecke des ummauerten Gräberfeldes

befanden sich die 4,65 m langen Streifenfundamente eines quadratischen Grabbaus,

der am ehesten als Tempel o. ä. rekonstruiert werden kann. Auch dieser Friedhof

lag in unmittelbarer Nachbarschaft eines Heiligtums mit pronaos-Tempel

(CAG 39 Jura, 570).

Durch

seine ungewöhnliche Position fällt ferner der kleine, mit einer Mauer eingefriedete

Familienfriedhof des Gutshofs von Biberist-Spitalhof (Kt. Solothurn) auf (Schucany

1995; Schucany 2001). Er lag nämlich mittig im großen zentralen Innenhof des

Latifundiums, ca. 70 m von der pars urbana entfernt, und nicht wie

eigentlich üblich außerhalb des ummauerten Gutshofareals. Ein Verstoß gegen

altrömisches Bestattungsrecht? Streng genommen ja, doch finden sich auch in

anderen helvetischen Gutshöfen Gräber in der Nähe von Herrenhäusern. Das römische

Grabrecht wurde hier also flexibel ausgelegt. Am Westrand der Nekropole fand

sich ein bustum mit drei zum gleichen Zeitpunkt bestatteten Individuen

(ca. 50jähriger Mann, Frau und Neugeborenes), das durch eine 2,13 m hohe, halbsäulenartige

Stele gekennzeichnet war. Die Lage inmitten der Hofanlage lässt an ein „Gründergrab“

vielleicht ähnlich wie in Avenches-„En Chaplix“ denken. Hinweise auf eine spätere

Exhumierung (und Umbettung) stehen vielleicht im Zusammenhang mit einem Besitzerwechsel

nach dem 3. Viertel des 2. Jahrhunderts. Eine steinerne Urne zeigt Einflüsse

aus Gallien an, wo sie häufig sind. Aus Bierbach in der Pfalz, im Gebiet der

Mediomatriker in der Provinz Gallia Belgica gelegen, stammt das eindrucksvollste

Beispiel für einen Grabbau unmittelbar vor der Hauptfassade eines Gutshofs.

Durch

seine ungewöhnliche Position fällt ferner der kleine, mit einer Mauer eingefriedete

Familienfriedhof des Gutshofs von Biberist-Spitalhof (Kt. Solothurn) auf (Schucany

1995; Schucany 2001). Er lag nämlich mittig im großen zentralen Innenhof des

Latifundiums, ca. 70 m von der pars urbana entfernt, und nicht wie

eigentlich üblich außerhalb des ummauerten Gutshofareals. Ein Verstoß gegen

altrömisches Bestattungsrecht? Streng genommen ja, doch finden sich auch in

anderen helvetischen Gutshöfen Gräber in der Nähe von Herrenhäusern. Das römische

Grabrecht wurde hier also flexibel ausgelegt. Am Westrand der Nekropole fand

sich ein bustum mit drei zum gleichen Zeitpunkt bestatteten Individuen

(ca. 50jähriger Mann, Frau und Neugeborenes), das durch eine 2,13 m hohe, halbsäulenartige

Stele gekennzeichnet war. Die Lage inmitten der Hofanlage lässt an ein „Gründergrab“

vielleicht ähnlich wie in Avenches-„En Chaplix“ denken. Hinweise auf eine spätere

Exhumierung (und Umbettung) stehen vielleicht im Zusammenhang mit einem Besitzerwechsel

nach dem 3. Viertel des 2. Jahrhunderts. Eine steinerne Urne zeigt Einflüsse

aus Gallien an, wo sie häufig sind. Aus Bierbach in der Pfalz, im Gebiet der

Mediomatriker in der Provinz Gallia Belgica gelegen, stammt das eindrucksvollste

Beispiel für einen Grabbau unmittelbar vor der Hauptfassade eines Gutshofs.

Eine eigentümliche, weitgehend auf den Südwesten Obergermaniens beschränkte Art der obertägigen Grabmarkierung stellen monolithische, selten mehr als mannshohe Grabsteine in Gestalt schlanker Pyramidenstümpfe dar. Das Zentrum ihrer Verbreitung liegt mit ca. 40 Exemplaren im Umfeld von Dibio/Dijon, einige weitere wurden bei Andemantunum/Langres gefunden (Joubeaux 1989).

Der regionalen Schwerpunktverbreitung entsprechen die einheimisch-gallischen Namen der Inschriften (Le Bohec 2003, 90 ff.). Bis auf eine Stele aus Langres tragen sie keinen Reliefschmuck, sondern besitzen glatte Außenflächen, sind also vergleichsweise unaufwendig gearbeitet. Immerhin ist der Begriff monumentum für diese Art von Grabmalen belegt: m(onumentum) Lit/uge/ni, Bi/racati (filii) – „Grabmal des Litugenus, Sohn des Biracatus“ (Le Bohec 2003 Nr. 114).

Das

Rätsel um den Ursprung dieser Grabmalsitte ist noch nicht vollständig gelöst.

Einerseits gilt es als wahrscheinlich, dass sie auf vorrömisch-keltische Obelisken

zurückgehen, andererseits klafft ein zeitlicher Hiatus zwischen diesen und den

schwer datierbaren Pyramidalstelen, die bisher nur allgemein in die Zeitspanne

50-200 n. Chr. datiert werden. Es ist nicht auszuschließen, dass entsprechende

Denkmäler der frühen Kaiserzeit vorwiegend aus Holz gefertigt waren und deshalb

nicht erhalten sind.

Das

Rätsel um den Ursprung dieser Grabmalsitte ist noch nicht vollständig gelöst.

Einerseits gilt es als wahrscheinlich, dass sie auf vorrömisch-keltische Obelisken

zurückgehen, andererseits klafft ein zeitlicher Hiatus zwischen diesen und den

schwer datierbaren Pyramidalstelen, die bisher nur allgemein in die Zeitspanne

50-200 n. Chr. datiert werden. Es ist nicht auszuschließen, dass entsprechende

Denkmäler der frühen Kaiserzeit vorwiegend aus Holz gefertigt waren und deshalb

nicht erhalten sind.

Einzelne dieser Grabpyramiden kamen bis in die Westschweiz hinein zutage, so

z. B. in Martigny und Nyon, wobei nicht auszuschließen ist, dass sie von Einwanderern

aus dem Lingonengebiet zeugen. Das Pyramidion aus Nyon stand vermutlich ohne

besonderen Unterbau auf einem Grab. Es deutet jedenfalls nichts darauf hin,

dass es etwa die Bekrönung eines größeren Denkmals bildete. Rein formell ist

es zwar ein Pyramidengrabmal, aber – ganz im Gegensatz zu assoziierten Dimensionen

– mit 22,5 cm Höhe bis auf weiteres der kleinste „Grabbau“ Obergermaniens.

|

Eine andere Besonderheit des Lingonengebietes stellen Grabstelen mit Bogennische dar, um die herum die Grabinschrift läuft. |

Grabstelen in Hausform bzw. explizit in Gestalt von

„Grabbauminiaturen“ gab es weiter nördlich im Gebiet der Leuker, das zur

Nachbarprovinz Gallia Belgica gehörte. Die Vorbildwirkung dieser Kleindenkmäler

strahlte bis in das angrenzende obergermanische Lingonengebiet hinein

(Burnand 1990, 189). |

Auch im Elsass trifft man auf eine spezifische Variante hüttenförmiger Grabsteine in Gestalt zeltartiger oder im Vorbild strohgedeckter Hütten oder Häuser. Dass sie vermutlich auf einer Basis obertägig aufgestellt waren, bestätigen die an den Stirnseiten eingemeißelten Grabinschriften. Aufwändigere Exemplare aus Tres Tabernae/Zabern verfügen über eine schildartig erweiterte Frontseite mit einer Öffnung zur Aufnahme von Opfergaben oder zur Aufstellung von Öllämpchen (Forrer 1918, 60 f.). Der Aschenbehälter wurde in der Regel unter dem Hauptkörper deponiert.

Soweit Bestattungen neben den oben besprochenen Mausoleen gefunden wurden,

überwiegen Brandgräber (busta und Urnengräber). Nur die Nekropole von

Avenches-„En Chaplix“, die bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts belegt wurde,

umfasst etliche Körperbestattungen. Beinahe regelmäßig kommen Aschen- oder Opfergruben

vor (fosses à offrandes/dépotoirs; Castella 2002). Eine von drei solchen Opfergruben

neben dem Mausoleum von Chavéria barg allein Scherben von 82 Gefäßen. Mit diesen

Bestattungen einher geht ein überdurchschnittlicher Beigabenreichtum gemäß keltischer

Jenseitsvorstellungen. Die Bestattung im tumulus von Augst stellt diesbezüglich

eher eine Ausnahme dar. Die in der Regel üppigen Tafel-, Trinkgeschirr- und

Amphorenbeigaben korrespondieren mit dem Reliefschmuck, der wiederholt bacchische

Themen – Wein und Liebe – aufgreift (Bossert 2002, 71). Griechisch-römische

Topoi eines unbeschwerten Lebens im Elysium bilden die Folie für einen keltisch

geprägten Jenseitsglauben, der die „Neuauflage“ des irdischen Lebens zum Kern

hat. Unter den mythologischen Reliefthemen in Avenches, Nyon und allgemein in

der Südhälfte der Germania superior fällt eine gewisse Vorliebe für Darstellungen

des trauernden Attis auf. Dieses Motiv begegnet im Rheinland bereits seltener,

in Rätien nicht. Möglicherweise handelt es sich auch hierbei um einen Einfluss

aus Südgallien.

Die größten Grabdenkmäler im Süden Obergermaniens standen in Familienfriedhöfen

von Einzelsiedlungen hohen Lebensstandards (Landvillen und Gutshöfen), kaum

in städtischen Gräberstraßen. Letztere sind allerdings noch nicht überall gründlich

genug erforscht worden.

Le Bohec 1991

Y. Le Bohec, Le testament du Lingon. Collection du Centre d´Etudes Romaines

et Gallo-romaines N. S. 9 (Lyon 1991).

Le Bohec 2003

Y. Le Bohec, Inscriptions de la cite des Lingons. Inscriptions sur Pierre (Paris

2003).

Bossert 1998

M. Bossert, Die figürlichen Reliefs von Aventicum. CSIR Schweiz I, 1 (Lausanne

1998).

Bossert 1999

M. Bossert, Die figürlichen Skulpturen des Legionslagers von Vindonissa. CSIR

Schweiz I, 5 (Brugg 1999).

Bossert 2002

M. Bossert, Die figürlichen Skulpturen von Colonia Iulia Equestris. CSIR Schweiz

I, 4 (Lausanne 2002).

Bossert-Radtke 1992

C. Bossert-Radtke, Die figürlichen Rundskulpturen und Reliefs aus Augst und

Kaiseraugst. Forschungen in Augst 16 (Augst 1992).

Bridel 1976

P. Bridel, La mausolée de Wavre. Jb SGUF 59, 1976, 193-200.

Burnand 1990

Y. Burnand, Histoire de la Lorraine. Les temps anciens 2. De César à Clovis

(Nancy 1990).

CAG

Carte Archeologique de la Gaule.

Castella 1998

D. Castella, Vor den Toren der Stadt Aventicum. Zehn Jahre Archäologie auf dem

Autobahntrassee bei Avenches. Documents du Musée Romain d´Avenches (Avenches

1998).

Castella 1999

D. Castella, La nécropole gallo-romaine d´Avenches “En Chaplix”. Vol. 1 Etude

des sépultures. Vol. 2 Etude du mobilier (Lausanne 1999).

Castella 2002

D. Castella et al., Trois depots funéraires aristocratique du début du Haut-Empire

à Avenches En Chaplix. Bulletin de l´Association Pro Aventico 44, 2002, 7-102.

Castorio 2000

J. N. Castorio, Les stèles funéraires gallo-romaines de Monthureux-sur-Saône

(Voges). In: H. Walter, La sculpture d´époque Romaine dans le nord, dans l´est

des Gaules et dans les regions avoisinantes: acquis et problématiques actuelles

(Paris 2000) 109-121.

Erdmann 2004

U. Erdmann, Römische Spuren in Burgund. Ein archäologischer Reiseführer (Wiesbaden

2004).

Filtzinger 1980

Ph. Filtzinger, Hic saxa loquuntur – Hier reden die Steine. Kl. Schr. zur Kenntnis

der römischen Besetzungsgesch. Südwestdeutschlands 25 (Stuttgart 1980).

Forrer 1918

R. Forrer, Das römische Zabern – Tres Tabernae (Stuttgart 1918).

Frei-Stolba/Bielman 1996

R. Frei-Stolba/A. Bielman, Musée Romain d´Avenches. Les inscriptions. Textes,

traduction et commentaire (Lausanne 1996).

Gaubatz-Sattler 1999

A. Gaubatz-Sattler, SVMELOCENNA. Geschichte und Topographie des römischen Rottenburg

am Neckar nach den Befunden und Funden bis 1985. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch.

Baden-Württemberg 71 (Stuttgart 1999).

Grzybek 2003

E. Grzybek, Nyon à l´époque romaine et sa lutte contre le brigandage. Genava

N. S. 50, 2002, 309-316.

Hatt 1986

J.-J. Hatt, La tombe gallo-romaine (Paris 1986).

Haug/Sixt 1914

F. Haug/G. Sixt, Die römischen Inschriften und Bildwerke Württembergs (Stuttgart

1914).

Hedinger 1996

B. Hedinger, Römisches Brandgrab mit Aschengrube in Maur-Binz. Mit einem Exkurs

zum Forschungsstand der römischen Bestattungen im Kanton Zürich. Arch. im Kanton

Zürich 1993-1994 (Zürich und Egg 1996) 103-112.

Joubeaux 1989

H. Joubeaux, Un type particulier de monuments funéraires: les “pyramidions”

des necropoles Gallo-Romaines de Dijon. Gallia 46, 1989, 213-244.

Kempchen 1995

M. Kempchen, Mythologische Themen in der Grabskulptur. Germania Inferior, Germania

Superior, Gallia Belgica und Raetia (Bonn 1995).

Kortüm 1995

K. Kortüm, PORTUS – Pforzheim. Untersuchungen zur Archäologie und Geschichte

in römischer Zeit (Sigmaringen 1995).

Landes 2002

Chr. Landes (éd.), La mort des notables en Gaule romaine. Catalogue de l´exposition

(Lattes 2002).

Langner 2002

M. Langner, Szenen aus Handwerk und Handel auf gallo-römischen Grabmälern. In:

Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 116, 2001, 299-356.

Légeret 2000

V. Légeret, Delémont JU, La Communance. Jb. SGUF 83, 2000, 235.

Meyer 1998

M. G. Meyer, Stuttgart-Zazenhausen. Fundber. BW 22/2, 1998, 173 f.

Meyr 2000

M. Meyr, Die Steindenkmäler des römischen Gräberfeldes Stuttgart-Bad Cannstatt

(Areal Ziegelei Höfer). Ungedruckte Magisterarbeit Univ. Freiburg 2000.

Neukom 2002

Cl. Neukom, CSIR Schweiz I,7: Das übrige helvetische Gebiet. Mit einem Nachtrag

zu CSIR Schweiz III. Funde in Basel und Liestal (Basel 2002).

Noelke 1976

P. Noelke, Aeneasdarstellungen in der römischen Plastik der Rheinzone. Germania

54/2, 1976, 409-439.

Renard 1993

E. Renard, Les monuments funéraires de Nod-sur-Seine (Côte-d´Or). In: Monde

des morts, monde des vivants en Gaule rurale. Actes du Colloque ARCHEA/AGER,

Orléans 1992 (Tours 1993) 247-251.

Schaub 1992

M. Schaub, Zur Baugeschichte und Situation des Grabmonumentes beim Augster Osttor

(Grabung 1991.52). Jahresber. Augst u. Kaiseraugst 13, 1992, 77-111.

Schucany 1995

C. Schucany, Eine Grabanlage im römischen Gutshof von Biberist-Spitalhof. Arch.

Schweiz 18/4, 1995, 142-154.

Schucany 2001

C. Schucany, An elite funerary enclosure in the centre of the villa of Biberist-Spitalhof

(Switzerland) – a case study. In: J. Pearce/M. Millett/M. Struck (edd.), Burial,

Society and Context in the Roman World (Oxford 2001) 118-124.

Trumm 2002

J. Trumm, Die römerzeitliche Besiedlung am östlichen Hochrhein (50 v. Chr. –

450 n. Chr.). Materialh. Arch. Baden-Württemberg 63 (Stuttgart 2000).

Walser 1979

G. Walser, Römische Inschriften in der Schweiz. 1. Teil: Westschweiz (Bern 1979).

Walter 2000

Aufsätze über das Mausoleum von Faverolles von S. Fevrier, G. Sauron, S. Deyts

und H. Walter in: H. Walter (ed.), La sculpture d´époque Romaine dans le nord,

dans l´est des Gaules et dans les regions avoisinantes: acquis et problematiques

actuelles. Actes du coll. int. Besançon 1998 (Paris 2000) 177-234.

Wiegels 1979

R. Wiegels, Ein römischer Grabaltar aus Niefern, Enzkreis. Fundber. Baden-Württemberg

4, 1979, 344-356.

In

und um Mogontiacum/Mainz konzentrieren sich die meisten Überreste steinerner

Grabbauten. Mit einigem Abstand folgen die Umgebung von Bad Kreuznach (CSIR

II, 9), das Grenzgebiet zur Gallia Belgica in der Pfalz sowie die Bestände

von

Borbetomagus/Worms (CSIR II, 10), Bingium/Bingen (CSIR II, 14), Confluentes/Koblenz

(Willer 2005, 149-163) und Argentorate/Straßburg (Forrer 1927, 85). In den

Städten

am Rhein gab es spätestens seit tiberischer Zeit Gräberstraßen mit Grabbauten

nach italischem Vorbild. Zahlreiche Architekturteile sind durch ihre Sekundärverwendung

in spätantiken Festungsmauern (Spolien) auf uns gekommen. Im Limesgebiet stellt

sich die Situation anders dar. An den Ausfallstraßen der Vici gab es teilweise

ausgedehnte Gräberfelder, von denen einige mehr oder weniger umfangreich ausgegraben

wurden, z. B. Stettfeld, Rottweil, Bad Cannstatt, Rottenburg und Welzheim.

Wegen

des weitgehenden Fehlens von Grabbauten möchte man aber zögern, sie als „Gräberstraßen“

zu bezeichnen – mit einigen Ausnahmen, z. B. Nida/Frankfurt-Heddernheim, Heidelberg

und Bad Cannstatt. Selbst das südliche Gräberfeld des municipium Arae

Flaviae/Rottweil mit rund 500 Gräbern entbehrt der Grabarchitektur weitgehend

(z. B. Haug/Sixt 1914 Nr. 494; Sommer 2001). Hierbei spielt die kürzere Dauer

der Provinzzugehörigkeit ebenso eine Rolle wie die zahlenmäßig geringere und

wirtschaftlich insgesamt weniger potente lokale Elite. Diese bildete sich dort

in der Regel erst während des 2. Jahrhunderts heraus.

In

und um Mogontiacum/Mainz konzentrieren sich die meisten Überreste steinerner

Grabbauten. Mit einigem Abstand folgen die Umgebung von Bad Kreuznach (CSIR

II, 9), das Grenzgebiet zur Gallia Belgica in der Pfalz sowie die Bestände

von

Borbetomagus/Worms (CSIR II, 10), Bingium/Bingen (CSIR II, 14), Confluentes/Koblenz

(Willer 2005, 149-163) und Argentorate/Straßburg (Forrer 1927, 85). In den

Städten

am Rhein gab es spätestens seit tiberischer Zeit Gräberstraßen mit Grabbauten

nach italischem Vorbild. Zahlreiche Architekturteile sind durch ihre Sekundärverwendung

in spätantiken Festungsmauern (Spolien) auf uns gekommen. Im Limesgebiet stellt

sich die Situation anders dar. An den Ausfallstraßen der Vici gab es teilweise

ausgedehnte Gräberfelder, von denen einige mehr oder weniger umfangreich ausgegraben

wurden, z. B. Stettfeld, Rottweil, Bad Cannstatt, Rottenburg und Welzheim.

Wegen

des weitgehenden Fehlens von Grabbauten möchte man aber zögern, sie als „Gräberstraßen“

zu bezeichnen – mit einigen Ausnahmen, z. B. Nida/Frankfurt-Heddernheim, Heidelberg

und Bad Cannstatt. Selbst das südliche Gräberfeld des municipium Arae

Flaviae/Rottweil mit rund 500 Gräbern entbehrt der Grabarchitektur weitgehend

(z. B. Haug/Sixt 1914 Nr. 494; Sommer 2001). Hierbei spielt die kürzere Dauer

der Provinzzugehörigkeit ebenso eine Rolle wie die zahlenmäßig geringere und

wirtschaftlich insgesamt weniger potente lokale Elite. Diese bildete sich dort

in der Regel erst während des 2. Jahrhunderts heraus.

Der

älteste Grabbau Obergermaniens ist zugleich der einzige noch aufrecht stehende.

Gemeint ist ein runder Gussmauer-Torso im Bereich der Mainzer Zitadelle, der

unter dem Namen „Eichelstein“ bekannt ist. Einhellig wird in der Ruine der Kenotaph

für Nero Claudius Drusus Germanicus, den Feldherrn und Stiefsohn des Augustus,

gesehen. Unter Kenotaph versteht man eine grabmalförmige Gedenkstätte ohne eigentliche

Bestattung (die sterblichen Überreste des Drusus wurden in Rom beigesetzt).

Die Existenz eines Ehrengrabmals für Drusus bei Mainz wird von verschiedenen

antiken Historikern überliefert (tumulus honorarius; monumentum Drusi).

Für die Identifizierung mit dem „Eichelstein“ sprechen mehrere Indizien: die

Wahl der altehrwürdigen Form des Rundgrabs, die schiere Größe, die Kombination

mit einem Kulttheater für die periodischen Gedenkfeiern sowie die landschaftlich

herausgehobene Lage gegenüber der Mainmündung. Mit dem Bau dürfte man schon

bald nach seinem Unfalltod im Jahre 9 v. Chr. begonnen haben. Damit handelt

es sich um einen der ältesten Steinbauten am Rhein.

Der

älteste Grabbau Obergermaniens ist zugleich der einzige noch aufrecht stehende.

Gemeint ist ein runder Gussmauer-Torso im Bereich der Mainzer Zitadelle, der

unter dem Namen „Eichelstein“ bekannt ist. Einhellig wird in der Ruine der Kenotaph

für Nero Claudius Drusus Germanicus, den Feldherrn und Stiefsohn des Augustus,

gesehen. Unter Kenotaph versteht man eine grabmalförmige Gedenkstätte ohne eigentliche

Bestattung (die sterblichen Überreste des Drusus wurden in Rom beigesetzt).

Die Existenz eines Ehrengrabmals für Drusus bei Mainz wird von verschiedenen

antiken Historikern überliefert (tumulus honorarius; monumentum Drusi).

Für die Identifizierung mit dem „Eichelstein“ sprechen mehrere Indizien: die

Wahl der altehrwürdigen Form des Rundgrabs, die schiere Größe, die Kombination

mit einem Kulttheater für die periodischen Gedenkfeiern sowie die landschaftlich

herausgehobene Lage gegenüber der Mainmündung. Mit dem Bau dürfte man schon

bald nach seinem Unfalltod im Jahre 9 v. Chr. begonnen haben. Damit handelt

es sich um einen der ältesten Steinbauten am Rhein.

Nach

der allgemein akzeptierten Rekonstruktion (Frenz 1985, 415 f.) war das Monument

mindestens 25 m, wahrscheinlich sogar 100 römische Fuß (rund 33 m) hoch. Heute

misst der „Eichelstein“ noch 22 m Höhe. Formell vergleichbar ist das fast gleichzeitig

entstandene Siegesdenkmal von La Turbie in Südfrankreich (nach 15 v. Chr.).

In Köln ist ein ähnlicher, allerdings kleinerer frühkaiserzeitlicher Grabbau

bezeugt (s. Grabbauten in Niedergermanien).

Nach

der allgemein akzeptierten Rekonstruktion (Frenz 1985, 415 f.) war das Monument

mindestens 25 m, wahrscheinlich sogar 100 römische Fuß (rund 33 m) hoch. Heute

misst der „Eichelstein“ noch 22 m Höhe. Formell vergleichbar ist das fast gleichzeitig

entstandene Siegesdenkmal von La Turbie in Südfrankreich (nach 15 v. Chr.).

In Köln ist ein ähnlicher, allerdings kleinerer frühkaiserzeitlicher Grabbau

bezeugt (s. Grabbauten in Niedergermanien).

Südöstlich des Drusus-Denkmals – mit respektvollem Abstand zu diesem – erstreckt

sich die bedeutendste Gräberstraße von Mogontiacum und des nördlichen Obergermanien

überhaupt (Witteyer/Fasold 1995). Die sog. „Weisenauer“ Gräberstraße verläuft

entlang der nach Süden führenden Militärstraße am Rheinufer.

Große

steinerne Rundgräber wurden in der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts ferner in Koblenz

und Straßburg errichtet. Von beiden sind heute nur einzelne, wegen ihrer Rundung

jedoch charakteristische Blöcke erhalten. Der Koblenzer tumulus wies

9,7 m Außendurchmesser auf. Seine Fassade untergliederten Pilasterarkaden, oben

von einem Fries mit Waffen- oder Kampfdarstellungen abgeschlossen (Andrikopoulou-Strack

1986, 37; Eck/v. Hesberg 2003, 180 f.). Diese Thematik begegnet bei rheinischen

Grabbauten öfter. Der Straßburger tumulus gehört mit 16 m Dm. zu den

größten dieser Gattung in Obergermanien (Forrer 1927, 88).

Große

steinerne Rundgräber wurden in der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts ferner in Koblenz

und Straßburg errichtet. Von beiden sind heute nur einzelne, wegen ihrer Rundung

jedoch charakteristische Blöcke erhalten. Der Koblenzer tumulus wies

9,7 m Außendurchmesser auf. Seine Fassade untergliederten Pilasterarkaden, oben

von einem Fries mit Waffen- oder Kampfdarstellungen abgeschlossen (Andrikopoulou-Strack

1986, 37; Eck/v. Hesberg 2003, 180 f.). Diese Thematik begegnet bei rheinischen

Grabbauten öfter. Der Straßburger tumulus gehört mit 16 m Dm. zu den

größten dieser Gattung in Obergermanien (Forrer 1927, 88).

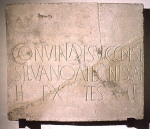

Die

zugehörigen Grabinschriften sind nicht überliefert, so dass sich keine Aussage

über die Auftraggeber treffen lässt. Steinerne tumuli italischen Typs

wurden nämlich schon in der frühen Kaiserzeit von Einheimischen rezipiert. Ein

Paradebeispiel hierfür ist das Rundgrab von Nickenich ganz im Norden der Provinz

(Dm. 7 m; Andrikopoulou-Strack 1986, 36 f.; Eck/v. Hesberg 2003, 178). Hier

blieb nämlich die Grabinschrift mit den gallischen Namen der Verstorbenen erhalten:

Contuinda Esucconis f(ilia) / Silvano Ategnissa(e) f(ilio) / h(eres) ex

test(amento) f(ecit) – „Contvinda, Tochter des Esucco, hat (das Grabmal)

für Silvanus, Sohn des Ategnissa, als Erbin gemäß Testament errichten lassen“

(AE 1938, 121).

Die

zugehörigen Grabinschriften sind nicht überliefert, so dass sich keine Aussage

über die Auftraggeber treffen lässt. Steinerne tumuli italischen Typs

wurden nämlich schon in der frühen Kaiserzeit von Einheimischen rezipiert. Ein

Paradebeispiel hierfür ist das Rundgrab von Nickenich ganz im Norden der Provinz

(Dm. 7 m; Andrikopoulou-Strack 1986, 36 f.; Eck/v. Hesberg 2003, 178). Hier

blieb nämlich die Grabinschrift mit den gallischen Namen der Verstorbenen erhalten:

Contuinda Esucconis f(ilia) / Silvano Ategnissa(e) f(ilio) / h(eres) ex

test(amento) f(ecit) – „Contvinda, Tochter des Esucco, hat (das Grabmal)

für Silvanus, Sohn des Ategnissa, als Erbin gemäß Testament errichten lassen“

(AE 1938, 121).

Aufgrund der Namenform dürfte es sich (noch) um einheimische Peregrine gehandelt

haben. Ca. 40 m vom Nickenicher tumulus entfernt stieß man auf die

Überreste eines Nischengrabmals (s. u.), das wahrscheinlich in derselben Familiennekropole

stand. Seine Inschrift ist zwar nicht überliefert, doch ließen sich die männlichen

Verstorbenen mit der römischen toga bekleidet abbilden, d. h. sie waren bereits

römische Bürger. Auch die Adaption eines weiteren italischen Grabmaltyps, der

Reliefnischenstele, ist Ausdruck einer innerhalb von zwei bis drei Generationen

voranschreitenden „Romanisierung“ – falls es sich wirklich um die Grabdenkmäler

einer einzigen Familie handeln sollte.

Dem

Nickenicher tumulus sind beispielsweise die steinernen Rundgräber von

Ochtendung (Dm. ca. 15 m; Ldkr. Mayen-Koblenz) und Stromberg (Ldkr. Bad Kreuznach)

an die Seite zu stellen. Letzterer war mit einem Gang (dromos) zur

zentralen Grabkammer ausgestattet, der allerdings nach der Beisetzung sorgfältig

zugemauert worden war (RiRP 568). Mit dem Gang wird zwar ein italisches Element

nachgeahmt, das z. B. den tumulus des Augustus in Rom auszeichnet,

doch war das Stromberger Monument nicht wie dieses als begehbare Familiengrablege

gedacht. Immerhin wird deutlich, dass das Rundgrab bereits zu Lebzeiten seines

Auftraggebers, wahrscheinlich eines Gutsherrn, erbaut worden war. Auch das Rundgrab

von Ochtendung barg nur eine Urnenbestattung (Mutter mit Kind) in einer zentralen

Tuffsteinkiste (RiRP 516 f.). Es gehört zur zweiten, häufigeren Gattung von

Rundgräbern ohne dromos. Ein neben dem Steinkranz entdeckter Sarkophag

zeigt, dass der zugehörige Familienfriedhof bis in das 4. Jahrhundert hinein

belegt wurde. In der Nähe gefundene Steinskulpturen bezeugen weitere Grabbauten.

Dem

Nickenicher tumulus sind beispielsweise die steinernen Rundgräber von

Ochtendung (Dm. ca. 15 m; Ldkr. Mayen-Koblenz) und Stromberg (Ldkr. Bad Kreuznach)

an die Seite zu stellen. Letzterer war mit einem Gang (dromos) zur

zentralen Grabkammer ausgestattet, der allerdings nach der Beisetzung sorgfältig

zugemauert worden war (RiRP 568). Mit dem Gang wird zwar ein italisches Element

nachgeahmt, das z. B. den tumulus des Augustus in Rom auszeichnet,

doch war das Stromberger Monument nicht wie dieses als begehbare Familiengrablege

gedacht. Immerhin wird deutlich, dass das Rundgrab bereits zu Lebzeiten seines

Auftraggebers, wahrscheinlich eines Gutsherrn, erbaut worden war. Auch das Rundgrab

von Ochtendung barg nur eine Urnenbestattung (Mutter mit Kind) in einer zentralen

Tuffsteinkiste (RiRP 516 f.). Es gehört zur zweiten, häufigeren Gattung von

Rundgräbern ohne dromos. Ein neben dem Steinkranz entdeckter Sarkophag

zeigt, dass der zugehörige Familienfriedhof bis in das 4. Jahrhundert hinein

belegt wurde. In der Nähe gefundene Steinskulpturen bezeugen weitere Grabbauten.

Diese tumuli liegen am Rande des Verbreitungsgebietes der belgisch-treverischen Grabhügel (Wigg 1993). Da das östliche Treverergebiet erst unter Kaiser Domitian auf drei römische Provinzen aufgeteilt wurde, schlägt sich die nördliche obergermanische Provinzgrenze im Verbreitungsgebiet erwartungsgemäß nicht nieder.

Das Verbreitungsgebiet kann durch die Neufunde der tumuli von Weisel (Rhein-Lahn-Kreis) und Wölfersheim (Wetteraukreis) um das nordmainische Limesgebiet erweitert werden (Lindenthal/Rupp 2000).

Die Grabhügelsitte scheint im 1. Jahrhundert n. Chr. neu aufzuleben, vielleicht angeregt durch die klassischen frührömischen tumuli am Rhein. Es besteht nämlich ein Hiatus von ca. 300 Jahren zu den jüngsten eisenzeitlichen Hügeln im Verbreitungsgebiet. Allerdings hielten sich in Nordostgallien Grabhügel als Kennzeichnung von „Fürstengräbern“ noch bis in die Spätlatènezeit. Offensichtlich war es unter den veränderten politischen Rahmenbedingungen der frühen Kaiserzeit einem größeren Personenkreis möglich geworden, dieses Merkmal gallischer „Adelskultur“ für sich zu beanspruchen. Die römerzeitlichen Grabhügel sind so gut wie nie in den Gräberstraßen der rheinischen Metropolen, sondern fast ausschließlich bei ländlichen Einzelsiedlungen anzutreffen. Auf diese Weise könnte die Verteilung der Grabhügel vielleicht eine gewisse Kontinuität der lokalen „Einflusszonen“ alteingesessener, landbesitzender Familienclans anzeigen. Andererseits darf nicht verschwiegen werden, dass die Grabhügelsitte auch in anderen Provinzen (neu) aufblühte, so in Britannien, Noricum, Pannonien, Dakien und Thrakien (Becker 1993). Ihnen sind üppige Grabbeigaben bis hin zu Wagengräbern gemeinsam, auch wenn den obergermanischen Vertretern solche Spitzenausstattungen fehlen.

Südlich

von Mainz gibt es nur noch wenige tumuli. Neben dem Straßburger (s.

o.) ist der eigentümliche Grabrundbau von Mackwiller (Elsass) erwähnenswert:

Der 7,5 m durchmessende Mauerkranz ist außen von acht Stützpfeilern umgeben,

auf denen nach Architekturresten zu urteilen Säulen oder Halbsäulen standen.

Das Monument ist demnach als eine Art Rundtempel (tholos) zu rekonstruieren

und gehörte zu einem Villenfriedhof (Hatt 1967; Landes 2002, 45). Hier besteht

kein Zusammenhang mit den mittelrheinischen Grabhügeln.

Südlich

von Mainz gibt es nur noch wenige tumuli. Neben dem Straßburger (s.

o.) ist der eigentümliche Grabrundbau von Mackwiller (Elsass) erwähnenswert:

Der 7,5 m durchmessende Mauerkranz ist außen von acht Stützpfeilern umgeben,

auf denen nach Architekturresten zu urteilen Säulen oder Halbsäulen standen.

Das Monument ist demnach als eine Art Rundtempel (tholos) zu rekonstruieren

und gehörte zu einem Villenfriedhof (Hatt 1967; Landes 2002, 45). Hier besteht

kein Zusammenhang mit den mittelrheinischen Grabhügeln.

Auf zweistöckige Mausoleen oberitalischer Prägung weisen einzelne Architekturelemente

hin. Zu nennen ist die rund 4 m lange Grabbauinschrift der Gebrüder Cassius

von der Weisenauer Gräberstraße. Das Schriftfeld wird von einer tabula ansata

gerahmt und von Greifen gehalten (CSIR II, 5 Nr. 55):

M(arcus) Cassius M(arci) f(ilius) Quf(entina / tribu) Med(iolano) v[eteran(us)]

/ leg(ionis) XIIII Gem(inae) an(norum) [---] / C(aius) Cassius M(arci) f(ilius)

Quf(entina / tribu) Med(iolano) frate[r mil(es)] / leg(ionis) XIIII Gem(inae)

an(norum) XLV / stip(endiorum) [---] / h(ic) s(iti) sunt. – „M. Cassius,

Sohn des Marcus, aus der bürgerlichen Abstimmungsgemeinschaft Oufentina, (gebürtig)

aus Mailand, Veteran der 14. Legion Gemina, [---] Jahre alt und C. Cassius,

(jüngerer) Sohn des Marcus, (ebenfalls) aus der bürgerlichen Abstimmungsgemeinschaft

Oufentina, (gebürtig) aus Mailand, sein Bruder, Soldat der 14. Legion Gemina,

45 Jahre als, davon [---] Dienstjahre, liegen hier begraben“.

Die Inschrift wurde in Vergesellschaftung eines 4 x 4 m großen Fundaments in

Gestalt einer massiven Steinpackung gefunden, wie sie für Mausoleen erforderlich

ist. Ungewöhnlicherweise ist die obere Profilleiste nur an den Seiten ausgebildet.

Ob dieses Detail Konsequenzen für die Rekonstruktion hat, bleibt mangels Vorbilder

unentschieden. Nach dem „Eichelstein“ ist dieser der zweitälteste obergermanische

Grabbau. Seine Datierung (vor 43 n. Chr., wahrscheinlich tiberisch) stützt sich

auf den noch fehlenden Ehrennamen Gemina Martia Victrix der 14. Legion

sowie auf die Grabbeigaben. Nach römischer Sitte waren es nur die üblichen,

für die „Reise in die Unterwelt“ nötigen. Das Denkmal besetzt eine recht vornehme

Lage neben dem Aufmarschplatz der Legion (campus), an dessen Ostrand

sich der „Eichelstein“ erhebt.

Das einst ca. 8-10 m hohe, kostspielige Mausoleum wurde für zwei einfache Legionssoldaten

errichtet. Unter den 180 militärischen Grabdenkmälern aus Mainz (inklusive der

Stelen), die überwiegend in das 1. Jahrhundert zu datieren sind, finden sich

nur wenige Grabbauten. An die im Dienst verstorbenen Soldaten erinnerten in

der Regel nur Stelen. Die Ränge der Verstorbenen übersteigen den eines centurio

nicht (Boppert 2003, 268). Die einfachen Dienstgrade dürften meist andere Sparziele

als für ein aufwändiges Grabmal in der Fremde entwickelt haben. Daran änderte

sich auch im 2. und 3. Jahrhundert nichts: die große Mehrheit der Grabbauten

gaben Zivilisten, Angehörige der lokalen oder regionalen (Wirtschafts-) Elite

in Auftrag. Höhere Militärs durften in der Regel erwarten, dass ihre sterblichen

Überreste in die Heimat überführt und dort angemessen beigesetzt wurden.

Der umgekehrte Fall ist konkret für einen anderen kaiserlichen Bediensteten

überliefert. Sein Name war Zosimus, sein Amt die Leitung der Vorkoster des Kaisers

Domitian. Von seinem Mainzer Grabmal blieb nur die Inschriftenplatte übrig.

Wie es aussah (Mausoleum?), wissen wir nicht.

Die Schlussformel spricht dafür, dass Zosimus tatsächlich in Mainz begraben war. Durch die Anwesenheit des Kaisers während des Chattenfeldzugs kann dieser Grab-titulus in die 2. Jahreshälfte 83 n. Chr. oder danach datiert werden. Eine bis auf die Schlussformel gleichlautende Grabinschrift fand man in Rom, wo ihm Gattin und Tochter ein Ehrenmal (Kenotaph) setzen ließen (uxor et filia monumentum posuerunt).

Wie

das Ingelheimer Grabmal bildete wahrscheinlich auch das Mausoleum von Heidelberg-Rohrbach

den Mittelpunkt einer Guthof-Nekropole. Der Rohrbacher Grabbau war jedoch später,

wohl erst um 200 n. Chr. entstanden (Ludwig 2006). Ein so spät errichtetes Mausoleum

ist im Norden der Provinz ein Ausnahmefall, da hier wie im Treverergebiet noch

im späten 1. Jahrhundert die Pfeilergrabmäler zur vorherrschenden Grabbauform

avencierten. Von dem 1896 entdeckten und zerstörten Rohrbacher Grabbau waren

das tiefreichende Fundament und zahlreiche Skulpturenbruchstücke erhalten, unter

anderem von einer Ganymed-Adler-Gruppe (Noelke 1976) und die Hand einer toga-Statue

mit Testamentsrolle. Die recht detailliert wiedergegebene Form des Siegelrings

trägt zur Datierung bei. Der bärtige Sandsteinkopf eines Germanen mit Suebenknoten

ist nicht eindeutig beurteilbar. Spielt er auf die germanischen Wurzeln der

civitas Sueborum Nicrensium an, innerhalb derer die Auftraggeber lebten,

oder muss er unter die üblichen Darstellungen besiegter Barbaren eingereiht

werden (Klatt 1996)?

Wie

das Ingelheimer Grabmal bildete wahrscheinlich auch das Mausoleum von Heidelberg-Rohrbach

den Mittelpunkt einer Guthof-Nekropole. Der Rohrbacher Grabbau war jedoch später,

wohl erst um 200 n. Chr. entstanden (Ludwig 2006). Ein so spät errichtetes Mausoleum

ist im Norden der Provinz ein Ausnahmefall, da hier wie im Treverergebiet noch

im späten 1. Jahrhundert die Pfeilergrabmäler zur vorherrschenden Grabbauform

avencierten. Von dem 1896 entdeckten und zerstörten Rohrbacher Grabbau waren

das tiefreichende Fundament und zahlreiche Skulpturenbruchstücke erhalten, unter

anderem von einer Ganymed-Adler-Gruppe (Noelke 1976) und die Hand einer toga-Statue

mit Testamentsrolle. Die recht detailliert wiedergegebene Form des Siegelrings

trägt zur Datierung bei. Der bärtige Sandsteinkopf eines Germanen mit Suebenknoten

ist nicht eindeutig beurteilbar. Spielt er auf die germanischen Wurzeln der

civitas Sueborum Nicrensium an, innerhalb derer die Auftraggeber lebten,

oder muss er unter die üblichen Darstellungen besiegter Barbaren eingereiht

werden (Klatt 1996)?

Eine

andere, in der frühen Kaiserzeit entwickelte Grabmalgattung bilden monumentalisierte

Stelen mit annähernd lebensgroßen, vollfigurigen Darstellungen der Verstorbenen

innerhalb einer Nische, manchmal mit Muschelgewölbe. Sie sind im Rheinland aus

vollfigurigen Soldatengrabstelen entwickelt worden. In Italien pflegte man die

Monumentgattungen Stele und Grabbau nämlich voneinander zu trennen, und nicht

zu vermischen. Zu den Vorläufern gehören auch architektonisch gerahmte Groß-

oder Doppelstelen ohne Bilddarstellungen. Hierfür sei ein Beispiel aus Straßburg

vorgestellt (Forrer 1927, 275).

Eine

andere, in der frühen Kaiserzeit entwickelte Grabmalgattung bilden monumentalisierte

Stelen mit annähernd lebensgroßen, vollfigurigen Darstellungen der Verstorbenen

innerhalb einer Nische, manchmal mit Muschelgewölbe. Sie sind im Rheinland aus

vollfigurigen Soldatengrabstelen entwickelt worden. In Italien pflegte man die

Monumentgattungen Stele und Grabbau nämlich voneinander zu trennen, und nicht

zu vermischen. Zu den Vorläufern gehören auch architektonisch gerahmte Groß-

oder Doppelstelen ohne Bilddarstellungen. Hierfür sei ein Beispiel aus Straßburg

vorgestellt (Forrer 1927, 275).

Zu den frühesten und am besten erhaltenen Vertretern gehört das Familiengrabmal von Nickenich (Kreis-Mayen-Koblenz). Es stand vermutlich im selben Villenfriedhof wie der o. g. tumulus. Die drei Einzelstelen werden architektonisch durch eine gemeinsame Basis, Konsole und Grabwächterfiguren vereinigt. Bemerkenswert ist ein Seitenrelief, das die Abführung zweier Gefangener zeigt. Möglicherweise spielt diese Szene auf eine herausragende Tat eines der Verstorbenen an. Der Topos des besiegten Barbaren begegnet jedoch häufig in den rheinischen Grabreliefs des 1. Jahrhunderts n. Chr. (Klatt 1996).

Weitere

Beispiele dieser Gattung fand man in Koblenz und als kleinere Variante in Mainz-Weisenau

(Andrikopoulou-Strack 1986, Taf. 2; Gabelmann 1987, 293) sowie in der Nachbarprovinz

Niedergermanien in Köln. Bei letzterem handelt es sich zugleich um einen typologischen

„Zwitter“, dessen pyramidales, von einer Sphinx bekröntes Schuppendach bereits

in claudischer Zeit die späteren Pfeilergrabbauten vorwegnimmt.

Weitere

Beispiele dieser Gattung fand man in Koblenz und als kleinere Variante in Mainz-Weisenau

(Andrikopoulou-Strack 1986, Taf. 2; Gabelmann 1987, 293) sowie in der Nachbarprovinz

Niedergermanien in Köln. Bei letzterem handelt es sich zugleich um einen typologischen

„Zwitter“, dessen pyramidales, von einer Sphinx bekröntes Schuppendach bereits

in claudischer Zeit die späteren Pfeilergrabbauten vorwegnimmt.

Dieses Denkmal stellt uns zugleich eine im Raum Mainz um die Mitte des 1. Jahrhunderts „in Mode“ gewesene Darstellungsweise von Ehepaarreliefs vor: beide Partner sind entweder sitzend oder einer stehend, der andere sitzend abgebildet. Das tendenziell älteste Beispiel dafür bietet die berühmte Großstele des einheimsch-gallischen Ehepaares Menimane und Blussus (zuletzt: Böhme-Schönberger 2003). Die einheimische Tracht verrät einen gewissen Stolz und kulturelle Eigenständigkeit. In Italien ließen sich vor allem munizipale Beamte und Priester (z. B. seviri Augustales) frontal auf ihrem Amtssessel (sella curulis) abbilden. Die Rezeption und Modifikation dieser Vorbilder bekräftigt den Anspruch einheimischer Familien. Erstmalig kündet dieses Denkmal der Nachwelt auch von einem wirtschaftlich erfolgreichen Leben, im Falle des Blussus offenbar als Rheinschiffer. Die retrospektiven, manchmal ostentativen Szenen aus dem Alltag der Verstorbenen beherrschten später die Grabdenkmäler im Rheinland, insbesondere bei den Treverern (Freigang 1997; Langner 2001).

Von

anderen Stelen unterscheidet sich die von Menimane und Blussus auch durch ihre

Doppelseitigkeit. Diese setzt einen spezifischen Aufstellungsort, z. B. zwischen

zwei Straßen, oder eine von normalen Stelen abweichende Ausrichtung auf, die

die Betrachtung aus entgegengesetzten Fahrtrichtungen ermöglichte. Eine gewisse

Parallele dazu stellt das zweiseitig reliefierte Bruchstück einer Großstele

(?) aus Ingelheim dar (CSIR II, 14 Nr. 72).

Von

anderen Stelen unterscheidet sich die von Menimane und Blussus auch durch ihre

Doppelseitigkeit. Diese setzt einen spezifischen Aufstellungsort, z. B. zwischen

zwei Straßen, oder eine von normalen Stelen abweichende Ausrichtung auf, die

die Betrachtung aus entgegengesetzten Fahrtrichtungen ermöglichte. Eine gewisse

Parallele dazu stellt das zweiseitig reliefierte Bruchstück einer Großstele

(?) aus Ingelheim dar (CSIR II, 14 Nr. 72).

Das

Phänomen beidseitigen Reliefschmucks zeichnet schließlich noch das Architekturteil

eines Mainzer Grabdenkmals (?) der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts aus. Das Denkmal

hat auf beiden Seiten Kassetten und eine Vorderfront mit dreiseitigem Pilaster

(CSIR II, 7, 130 f.; Selzer 1988 Nr. 203). Wie soll man das Bauwerk rekonstruieren?

Als Trennwand eines aus mehreren Nischen bestehenden Grabmals ähnlich dem von

Nickenich böte sich an.

Das

Phänomen beidseitigen Reliefschmucks zeichnet schließlich noch das Architekturteil

eines Mainzer Grabdenkmals (?) der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts aus. Das Denkmal

hat auf beiden Seiten Kassetten und eine Vorderfront mit dreiseitigem Pilaster

(CSIR II, 7, 130 f.; Selzer 1988 Nr. 203). Wie soll man das Bauwerk rekonstruieren?

Als Trennwand eines aus mehreren Nischen bestehenden Grabmals ähnlich dem von

Nickenich böte sich an.

Absolut singulär ist das Grabdenkmal von Schweinschied (Ldkr. Bad Kreuznach), das als zweistöckiges Nischengrabmal ergänzt werden kann. Die Besonderheit: es ist aus dem anstehenden Sandsteinfelsen herausgehauen. Das Obergeschoss ist heute nur noch ansatzweise vorhanden. Die oberen Nischen zeigten lebensgroße Reliefs der Toten, die unteren einen kämpfenden Reiter in der Mitte, links und rechts davon Bäume und Fabelwesen. Vermutlich handelt es sich um das Grab eines Reiterveterans und seiner Familie. Auch die Landschaftssituation des Grabmals weicht vom Üblichen ab, indem es weder an einer Straße noch an einer weithin einsehbaren Stelle steht. Es befindet sich am Hangfuß einer kleinen Talmulde gegenüber dem mutmaßlichen Haupthaus der zugehörigen Villa. Das bedeutet, dass das Monument nur vom Hofgrundstück aus sichtbar war (CSIR II, 9, 133-138).

Grabtempel

und –kapellen sind im Rheinland selten, im Gegensatz etwa zu Rätien.

Grabtempel

und –kapellen sind im Rheinland selten, im Gegensatz etwa zu Rätien.

Auch die sog. „Grabkapelle“ von Kruft (südliche Eifel) aus claudisch-neronischer

Zeit lässt sich dieser Grabbauform nur bedingt zuweisen (Andrikopoulou-Strack

1986, 24; Eck/v. Hesberg 2003, 171). Im Grunde genommen handelt es sich bei

diesem Denkmal um eine große Ehepaarstele mit dem architektonischen Rahmen eines

Mausoleum-Geschosses. Man kann dieses Denkmal auch als Variante eines Nischengrabmals

ansprechen. Die vielfältige Kombination von Mausoleumsarchitektur und Stelenskulptur

ist das eigentlich Typische der Grabarchitektur am Rhein.

Grabpfeiler stellen eine Weiterentwicklung mehrgeschossiger Mausoleen dar, die statt eines Tempels mit Säulen und Grabstatuen geschlossene, in der Regel mehrseitig reliefierte Geschosse aufweisen. Im Zentrum stand fast immer ein Ehepaar- oder Familienrelief.

Die weit überwiegende Mehrzahl von Einzel- und Bruchstücken steinerner Grabarchitektur des 2. und 3. Jahrhunderts stammt von Grabpfeilern. Das gilt für die Weisenauer Gräberstraße ebenso wie für die ganze Nordhälfte des Provinzterritoriums. Das Fehlen der Grabpfeiler im südlichen Limesgebiet ist nicht spezifisch, sondern entspricht dem Ausfall auch anderer Gattungen von Steindenkmälern in dieser Region. Die Gründe hierfür sind wohl eher in den dortigen Grundbesitzverhältnissen als in grundsätzlich anderen kulturellen Gepflogenheiten zu suchen.

Die Seiten- und Begleitreliefs verteilen sich auf zwei Gruppen: neben mythologischen Darstellungen sind solche des Lebensalltags charakteristisch (Langner 2001). Bei beiden Kategorien bildete sich im Laufe der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts ein gewisser Kanon heraus. Dazu gehören u. a. das Toten- oder Familienmahl, Jagd- und Kontorszenen sowie Darstellungen von Lupa Romana, Herkules und dionysischen Tänzerinnen (Kempchen 1995).

Die

oft dichte Reliefbedeckung der Grabpfeiler verrät einen gewissen „horror vacui“,

der „humorvolle“ Genreszenen nicht ausschließt: der sog. „negotiator-Pfeiler“

aus Mainz zeigt die Beladung eines Frachtschiffes mit Fässern und Säcken, wobei

ein gestürzter Träger den Giebelzwickel geschickt ausfüllt.

Die

oft dichte Reliefbedeckung der Grabpfeiler verrät einen gewissen „horror vacui“,

der „humorvolle“ Genreszenen nicht ausschließt: der sog. „negotiator-Pfeiler“

aus Mainz zeigt die Beladung eines Frachtschiffes mit Fässern und Säcken, wobei

ein gestürzter Träger den Giebelzwickel geschickt ausfüllt.

Zu

den größeren Grabpfeilern zählt der von Kirchentellinsfurt bei Tübingen, von dem

neben mehreren Blöcken und dem Fundament die Sandsteinköpfe verschiedener Akroter(?)-Figuren

übrig blieben (Willer 2005, 146-148). Allein das Ehepaar- oder Familien-Hauptrelief

muss nach den Resten zu urteilen rund 3,5 m hoch gewesen sein. Auch dieser Pfeiler

stand sehr wahrscheinlich bei einem Gutshof.

Zu

den größeren Grabpfeilern zählt der von Kirchentellinsfurt bei Tübingen, von dem

neben mehreren Blöcken und dem Fundament die Sandsteinköpfe verschiedener Akroter(?)-Figuren

übrig blieben (Willer 2005, 146-148). Allein das Ehepaar- oder Familien-Hauptrelief

muss nach den Resten zu urteilen rund 3,5 m hoch gewesen sein. Auch dieser Pfeiler

stand sehr wahrscheinlich bei einem Gutshof.

Die hier wie in anderen Provinzen auch verhältnismäßig häufig einzeln gefundenen Grabwächter- (v. a. Sphingen und Löwen) und anderen Figurengruppen (Ganymed- und Aeneasgruppen) können keinem bestimmten Grabbautyp sicher zugewiesen werden. Sie zierten Mausoleen und Grabpfeiler ebenso wie Grabgartenmauern, so z. B. im Gräberfeld von Stuttgart-Bad Cannstatt.

Mit

einiger Sicherheit lassen sich hingegen Schuppendächer und Pinienzapfen als

Bekrönungen von Pfeilergrabbauten ansprechen. Ein eigenwilliger Pinienzapfen

mit aufsitzendem Ganymed stammt aus Nida/Frankfurt-Heddernheim (Fasold 2004,

30).

Mit

einiger Sicherheit lassen sich hingegen Schuppendächer und Pinienzapfen als

Bekrönungen von Pfeilergrabbauten ansprechen. Ein eigenwilliger Pinienzapfen

mit aufsitzendem Ganymed stammt aus Nida/Frankfurt-Heddernheim (Fasold 2004,

30).