Luxeuil

Lehen

"Schwäbische Ware"

"Helvetische Ware"

Heiligenberg

Rheinzabern

Formschüsselfunde Germania Superior

Zusammenfassung

In Italien entwickelte sich Ende des 1. Jhs. v.Chr. eine Keramikindustrie mit

technischen Innovationen – Benutzung von Modeln, Zwei-Kammer-Brennöfen

und Muffel-Brennöfen –,

die einen provinzübergreifenden Absatz im gesamten Mittelmeerraum erzielten.

Auch die im südgallischen La Graufesenque gegründete Manufaktur erreichte ähnlich

überregionale Bedeutung. Bereits Ende des ersten Jhs. entstanden im ostgallischen

Raum die ersten kleineren Produktionsstätten für Terra Sigillata. Im 2. Jh.

nahmen erstmals auch in den germanischen und raetischen Provinzen solche Töpfereien

ihre Arbeit auf. Provinzgrenzen spielten

bei der Verbreitung der Sigillata aus den verschiedenen Produktionsstätten

offenbar keine große Rolle.

In Italien entwickelte sich Ende des 1. Jhs. v.Chr. eine Keramikindustrie mit

technischen Innovationen – Benutzung von Modeln, Zwei-Kammer-Brennöfen

und Muffel-Brennöfen –,

die einen provinzübergreifenden Absatz im gesamten Mittelmeerraum erzielten.

Auch die im südgallischen La Graufesenque gegründete Manufaktur erreichte ähnlich

überregionale Bedeutung. Bereits Ende des ersten Jhs. entstanden im ostgallischen

Raum die ersten kleineren Produktionsstätten für Terra Sigillata. Im 2. Jh.

nahmen erstmals auch in den germanischen und raetischen Provinzen solche Töpfereien

ihre Arbeit auf. Provinzgrenzen spielten

bei der Verbreitung der Sigillata aus den verschiedenen Produktionsstätten

offenbar keine große Rolle.

In der Provinz Germania Superior befanden sich mehrere Werkstätten zur Herstellung reliefverzierter Sigillaten.

Das Sigillata-Produktionszentrum in Luxueil wurde bis jetzt nur in einer einzigen Publikation vorgelegt. Die Verbreitung der Sigillaten lässt sich zur Zeit nur aus wenigen Funden außerhalb des Produktionszentrums zusammenstellen. Dabei scheint der südlichen Teil von Obergermanien zum bevorzugten Absatzgebiet gehört zu haben.

Formschüsselfragmente und Fehlbrände deuteten bereits früh auf ein Sigillata-Produktionszentrum in Lehen bei Freiburg hin. Doch erst durch die Publikation von H.U. Nuber aus dem Jahr 1989 gelang es, erstmals einen Überblick über die Verbreitung dieser Ware zu gewinnen.

Beim Haupttöpfer Giamillus, dessen Namen sich in den Formschüsseln nachweisen

lassen, bestanden enge Punzenverzahnungen mit Luxueil.

Weil die Ware nicht aus datierten Fundkontexten bekannt ist, kann man sie nur

aufgrund stilistischer Parallelen chronologisch einordnen. Die Ähnlichkeit

der Zierzonen auf den Bilderschüsseln aus Lehen mit denen auf Reliefschüsseln

aus den mittelgallischen Produktionszentren Martres-de-Veyre und Lezoux lassen

eine Zeitstellung in der ersten Hälfte des 2. Jhs. n.Chr. annehmen.

An der Römerstraße zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und dem vorderen Limes befanden

sich mehrere, nur wenige Kilometer voneinander entfernte römische Sigillata-Töpfereien

in Kräherwald, Nürtingen und Waiblingen. Zur Zeit gibt es keine Gründe, diese

Töpfereien als voneinander unabhängig zu betrachten; daher wird deren Produktion

seit längerem schon mit dem Sammelbegriff "schwäbische Ware" angesprochen.

Die Verbreitung der "Schwäbische Ware" konzentriert

sich auf den nah gelegenen Vorderen Limes. Dennoch zeigen einige Funde entlang

der Donau, dass die Vermarktung nicht auf eine Provinz beschränkt war. Auch

die vermutete Zollgrenze der westlichen quadragesima Galliarum am Inn war offenbar

keine Behinderung für den Vertrieb dieser Ware bis nach Noricum und Pannonien.

Die Datierung dieser Werkstätten hängt eng mit der Vorverlegung des Limes und

der damit einhergehenden Aufgabe des Hinteren Limes um 155/160 n.Chr. zusammen.

Weil Waiblingen zwischen den beiden Grenzbefestigungen liegt, kann die Töpferei

erst nach der Einrichtung des Vorderen Limes 155/160 n.Chr. entstanden sein.

Bei einem Bauvorhaben wurden 2003 eindeutige Hinweise auf eine Terra-Sigillata-Produktion

in Nürtingen gefunden. Vollständige Formschüsseln, Brennhilfen sowie Fehlbrände

bezeugen eine vollwertige Sigllatamanufaktur. Als Modelhersteller Nürtinger

Ware ist der Töpfer Verecundus in mehreren Stempelvarianten nachgewiesen.

Bei einem Bauvorhaben wurden 2003 eindeutige Hinweise auf eine Terra-Sigillata-Produktion

in Nürtingen gefunden. Vollständige Formschüsseln, Brennhilfen sowie Fehlbrände

bezeugen eine vollwertige Sigllatamanufaktur. Als Modelhersteller Nürtinger

Ware ist der Töpfer Verecundus in mehreren Stempelvarianten nachgewiesen.

Nur

6 km von Nürtingen entfernt wurden in Neuhausen auf den Fildern in einem Estrich

mehrere Formschüsselfragmente freigelegt. Aufgrund der Ähnlichkeit der Dekorationen

mit den Funden aus Nürtingen darf man annehmen, dass diese Modelfragmente in

Nürtingen hergestellt wurden.

Nur

6 km von Nürtingen entfernt wurden in Neuhausen auf den Fildern in einem Estrich

mehrere Formschüsselfragmente freigelegt. Aufgrund der Ähnlichkeit der Dekorationen

mit den Funden aus Nürtingen darf man annehmen, dass diese Modelfragmente in

Nürtingen hergestellt wurden.

Bei Waiblingen fand man im Gewann "Bildstöckle" bereits im 19. Jh. Spuren der Keramikherstellung. Bei umfangreicheren Grabungen

im Jahr 1967 stellte sich heraus, dass es sich hier um ein reines Töpferdorf

handelte, in dem keine weiteren Gewerbe betrieben wurden. Bis jetzt wurden

31 Töpferöfen ausgegraben. Dabei kamen nicht nur Formschüsseln, sondern auch

Punzen zur Dekorierung von Formschüsseln zu Tage.

Bei Waiblingen fand man im Gewann "Bildstöckle" bereits im 19. Jh. Spuren der Keramikherstellung. Bei umfangreicheren Grabungen

im Jahr 1967 stellte sich heraus, dass es sich hier um ein reines Töpferdorf

handelte, in dem keine weiteren Gewerbe betrieben wurden. Bis jetzt wurden

31 Töpferöfen ausgegraben. Dabei kamen nicht nur Formschüsseln, sondern auch

Punzen zur Dekorierung von Formschüsseln zu Tage.

Als Modelhersteller reliefverzierter Ware konnte vorwiegend der Töpfer Reginus

nachgewiesen werden. Daneben existieren weitere, von Reginus stilistisch unabhängige

Modelserien mit Modelstempeln von Domitianus und Marinus.

Die Beziehungen der schwäbischen Reginus-Ware zur Reginus-Ware aus Heiligenberg

geben einen Anhaltspunkt für die Datierung. Er lässt vermuten, dass Reginus aus

Heiligenberg zunächst versucht hat, im schwäbischen Gebiet seine Produktion zu

etablieren, bevor er nach Rheinzabern wechselte.

Bereits am Anfang des 20. Jhs. wurden Formschüsseln sowie eine Brennhilfe aus

Schürfungen im Stuttgarter Kräherwald von R. Knorr vorgelegt. Auf der Brennhilfe

befindet sich ein Stempelrest des Töpfers Sedatus, der ebenfalls in Rheinzabern

gearbeitet hat. Auch in dieser Töpferei war der Formschüsselhersteller Reginus

mit einem vorwiegend aus Heiligenberg und Rheinzabern entliehenen Punzenrepertoire

aktiv.

Bereits am Anfang des 20. Jhs. wurden Formschüsseln sowie eine Brennhilfe aus

Schürfungen im Stuttgarter Kräherwald von R. Knorr vorgelegt. Auf der Brennhilfe

befindet sich ein Stempelrest des Töpfers Sedatus, der ebenfalls in Rheinzabern

gearbeitet hat. Auch in dieser Töpferei war der Formschüsselhersteller Reginus

mit einem vorwiegend aus Heiligenberg und Rheinzabern entliehenen Punzenrepertoire

aktiv.

Aus dem südlichen Obergermanien kennen wir zwei große Sigillata-Manufakturen.

Auf der Halbinsel Bern-Enge sowie in Baden wurden am Ende des 2. Jhs. sowie

am Anfang des 3. Jhs. u.a. Reliefsigillaten in großem Umfang hergestellt. Bei

der Verbreitung dieser Ware fällt die Zweiteilung des helvetischen Marktes

auf: Während die Erzeugnisse aus Baden fast ausschließlich in Richtung Westen

verkauft wurden, gelangten die Produkte aus Bern-Enge mehrheitlich nach Norden

und Osten.

Stilistisch orientieren sich die helvetischen Erzeugnisse nicht an der großen

obergermanischen Manufaktur in Rheinzabern, sondern an der raetischen Manufaktur

Westerndorf. Die Vorstellungen über die Datierung der Manufakturen in Bern-Enge

und Baden (am Ende des 2. Jhs. sowie am Anfang des 3. Jhs.) stimmen damit dieser

Beobachtung überein.

Die zu Anfang des 20. Jahrhunderts von R. Forrer durchgeführten Grabungen förderten

eine Töpferanlage mit mehreren Brennöfen zu Tage. Das umfangreiche Sigillata-Fundmaterial

wurde von ihm 1911 in seinen wesentlichen Zügen veröffentlicht.

Die zu Anfang des 20. Jahrhunderts von R. Forrer durchgeführten Grabungen förderten

eine Töpferanlage mit mehreren Brennöfen zu Tage. Das umfangreiche Sigillata-Fundmaterial

wurde von ihm 1911 in seinen wesentlichen Zügen veröffentlicht.

Das Verhältnis der Heiligenberger Sigillata-Töpferei zu den um 150 n.Chr gleichzeitig

gegründeten Manufakturen in Rheinzabern und Waiblingen ist noch weitgehend

unerforscht. Deutlich ist, dass der Heiligenberger Reginus auch in Waiblingen

tätig war. Der Heiligenberger Töpfer Ianus ist wohl derselbe, den wir auch

aus der Frühzeit Rheinzaberns kennen. Die enge Verbindung zwischen den Sigillata-Manufakturen

in Heiligenberg und Rheinzabern zeigt sich außerdem in der Sitte, Ausformungen

am Rand zu stempeln. Dieses Phänomen war sowohl in Heiligenberg als auch in

Rheinzabern verbreitet. So hat der Ausformer Constans nicht nur in Heiligenberg,

sondern auch in Rheinzabern Ränder reliefverzierter Gefäße mit seinem Namen

versehen.

Die Heiligenberger Reliefsigillaten wurden im wesentlichen von einigen wenigen

Modelherstellern hergestellt: Ianus, F-Meister, Reginus und Ciriuna. Neuere

chemisch-mineralogische Untersuchungen haben gezeigt, dass die in Heiligenberg

angetroffene Ware des Verecundus nicht dort hergestellt wurde. Die noch von

R. Forrer vertretene Annahme einer Sigillata-Produktion in Ittenweiler muss

dagegen heute aufgegeben werden. Aufgrund der gleichen Untersuchungen stammt

die angeblich in Ittenweiler hergestellte Ware gleichfalls aus Heiligenberg.

Die Heiligenberger Reliefsigillaten wurden im wesentlichen von einigen wenigen

Modelherstellern hergestellt: Ianus, F-Meister, Reginus und Ciriuna. Neuere

chemisch-mineralogische Untersuchungen haben gezeigt, dass die in Heiligenberg

angetroffene Ware des Verecundus nicht dort hergestellt wurde. Die noch von

R. Forrer vertretene Annahme einer Sigillata-Produktion in Ittenweiler muss

dagegen heute aufgegeben werden. Aufgrund der gleichen Untersuchungen stammt

die angeblich in Ittenweiler hergestellte Ware gleichfalls aus Heiligenberg.

Die Verbreitung der Heiligenberger Reliefsigillaten ist auffallend eng an den

155/160 n.Chr. gegründeten Vorderen Limes gekoppelt. Es ist wohl kein Zufall,

dass die in der Nähe des Vorderen Limes gegründeten Töpferei in Waiblingen wohl

von der mit dem Heiligenberger Werkstatt verbundenen Reginus initiiert worden

ist.

Die Verbreitung der Heiligenberger Reliefsigillaten ist auffallend eng an den

155/160 n.Chr. gegründeten Vorderen Limes gekoppelt. Es ist wohl kein Zufall,

dass die in der Nähe des Vorderen Limes gegründeten Töpferei in Waiblingen wohl

von der mit dem Heiligenberger Werkstatt verbundenen Reginus initiiert worden

ist.An der Fernstraße Strasbourg-Speyer lag die größte Terra-Sigillata-Manufaktur in Obergermanien, die von 150/160 n.Chr. bis 260 n.Chr. große Teile des nordwestlichen Imperiums mit ihrer Ware beliefert. Ein Ausschnitt der zwischen 1974 und 1993 dokumentierten Grabungsbefunde zeigt einen klassischen Straßenvicus mit parallel an der Hauptstraße ausgerichteten Parzellen. Die strassenfernen Areale waren dagegen weniger strukturiert.

Bereits im 1. Jh. n.Chr. wurde das Tonvorkommen bei Rheinzabern ausgebeutet. Der Straßenvicus Tabernae Rhenanae mit der typischen Streifenhausbebauung war in der 1. Hälfte des 1. Jhs. n.Chr. eine Produktionsstätte für Ziegel der Legio IV Macedonica, Legio XXII Primigenia. Am Ende des 1. Jhs. n.Chr. stellten die Legio I Adiutrix, Legio XIV sowie Legio XXI Rapax hier ihre Ziegel her. Diese Legionen waren in Mainz stationiert. Ob das Töpferdorf auch einer militärischen Verwaltung unterlag, ist nicht bekannt. Ein Militärlager wurde bis jetzt nicht gefunden.

Neben der Ziegelherstellung wurde auch Gebrauchs- und Feinkeramik in vielen Formvarianten hergestellt.

Um die Mitte des 2. Jhs. kam es zur Überbauungen einzelner Parzellen. Bestehende Parzellengrenzen wurden nicht mehr berücksichtigt und mit Töpferproduktionsanlagen überbaut. Noch ist ungeklärt, ob dies im Vicus Rheinzabern flächendeckend oder nur partiell stattfand.

Um 150 n.Chr. beginnt in Rheinzabern die Herstellung von Terra Sigillata. Mit Hilfe von Modeln konnten reliefverzierte Gefäße in Serie hergestellt werden. Die aus Italien stammende Technik der Zwei-Kammer-Brennöfen ermöglichte die Trennung von Rauch und Keramik sowie für antike Verhältnisse extrem hohe Brenntemperaturen von über 1000 Grad.

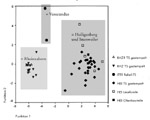

Statistische Studien haben ergeben, dass es bei den Rheinzaberner Töpfern reliefverzierter Terra Sigillata sieben Töpfergruppen - sogenannte Jaccard-Gruppen - gab. Einzelne Töpfer haben zwischen den Gruppen gewechselt

Das Absatzgebiet der Rheinzaberner Reliefsigillaten zog sich von England bis

zum Schwarzen Meer. Dabei zeigen die Fundpunkte nur die Anwesenheit von Rheinzaberner

Reliefsigillata. Die Punkte sagen nichts über die Häufigkeit dieser Ware vor

Ort aus. Aufgrund des Mengenvergleichs der einzelnen Fundorte kann allerdings

die Verbreitung in England sowie in Rumänien als peripher bezeichnet werden.

Bei der Betrachtung der Verbreitungskarte Rheinzaberner Reliefsigillaten fällt

auf, dass es vor allem im Barbaricum einige Schwerpunkte gegeben hat, die nicht

forschungsbedingt zustande gekommen sind.

Die auffällig starke Konzentration in Friesland hängt möglicherweise mit dem

Ausbau der Küstenverteidigung in Zeeland, Belgien und England in der Zeit des

Usurpators Carausius zusammen. Die Verstärkungen in Aardenburg, Oudenburg und

Shadwell sind ein klares Indiz für eine erhöhte militärische Präsenz und damit

eines erhöhten Geldstromes in dieser Region in dieser Zeit. Der eigentliche

niedergermanischen Limes wurde dagegen kaum mehr mit Rheinzaberner Reliefsigillaten

beliefert.

In der Umgebung von Leuna-Hassleben treten in Fundsammenhängen aus der Stufe

C1 größere Mengen Rheinzaberner Reliefsigillaten auf. Dass in dieser Region

auch viele Goldmünzen gefunden wurden, deutet auf ein besonderes Verhältnis

zwischen den dort wohnenden Stammes und dem römischen Reich hin. Dies muss

jedoch nicht zwangsläufig Rom-freundlich gewesen sein, wie Funde aus dem Gebiet

der mainfränkischen Germanen verdeutlichen. Die germanischen Siedlungen in

Mainfranken weisen nämlich ebenfalls größere Fundmengen an Rheinzaberner Reliefsigillaten

auf. Allerdings wird angenommen, dass die Römer diese Stammesgruppen als gefährlich

einstuften, weil der an ihr Stammesgebiet grenzende Teil des Vordereren Limes

verstärkt mit Polizeiposten der benificarii versehen wurde.

Dagegen ist das bemerkenswerte Fundaufkommen in der südlichen Slowakei sowie

in Pannonien sehr wohl mit der militärischen Präsenz im Rahmen der Markomannenkriege

und mit der späteren Anwesenheit römischer Kaiser in Aquincum bis 212 n.Chr.

zu erklären. Die übergroße Menge von Reliefsigillaten in dieser Region datieren

in diese Zeit.

Die signifikante Funddichte in Zentralpolen ist momentan nicht erklärbar. Sie steht aber wohl gleichfalls in Zusammenhang mit den Ereignissen der Markomannenkriege sowie des Aufenthalts der Kaiser Septimus Severus und Caracalla in Pannonien, weil die gleichen Dekorationsserien wie in Pannonien und der Südslowakei in großer Zahl auch in Zentralpolen vertreten sind.

Insgesamt ist also bei der Bewertung der Verbreitungskarte, die den gesamten Rheinzaberner Export zeigt, zu berücksichtigen, dass es eine Entwicklung der Absatzgebiete gegeben hat. Die frühen Waren wurden schwerpunktmäßig nach Raetien und in das Gebiet des mittleren Neckars verhandelt. Die Erzeugnisse der mittleren Produktionszeit gelangten bevorzugt in den pannonischen Raum sowie in das angrenzende Barbaricum. Die späten Rheinzaberner Produkte kamen vorzugsweise in die Wetterau sowie an die Nordseeküste.

In den germanischen Provinzen sowie in Raetien wurden des öfteren Formschüsselfragmente

außerhalb der ursprünglichen Produktionszentren angetroffen. In der Provinz

Germania Superior wurden die meisten Bruchstücke angetroffen, was wohl mit

der Konzentration an Produktionsstätten in dieser Provinz zusammenhängen dürfte.

Insgesamt fällt bei der Verbreitung der Formschüsselfunde auf, dass sie - mit

Ausnahme des Westerndorfer Modelfragmentes aus Kempten - normalerweise immer

innerhalb des eigentlichen Absatzgebietes des jeweiligen Produktionszentrum

auftauchen. Vieles spricht also dafür, dass diese Stücke mit dem normalen Keramikhandel

befördert wurden und nicht als Hinweise auf gezielte Neugründungen von Sigillata-Manufakturen

in bis dahin nicht belieferten Absatzgebieten gewertet werden dürfen.

Von mehreren Funden sind die Herkunftsangaben nicht gesichert bzw. zweifelhaft. Dies betrifft im Besonderen große Formschüsselfagmente, in denen die Modelstempel vollständig erhalten sind. Gerade sie finden sich vornehmlich in Altbeständen mit unklarer Herkunft. Es ist anzunehmen, dass diese Stücke zu Anfang des 20. Jhs. wie damals üblich von den Rheinzaberner Ausgräbern verschenkt wurden. In diese Kategorie fallen wohl auch die großen Rheinzaberner Formschüsselreste in den Altbeständen der Museen von Lyon, Nantes und Bordeaux.

Die folgende Fundortliste 1 zeigt die bis jetzt außerhalb von Sigillata-Manufakturen gefundenen Modelfragmente. Die Liste 2 enthält Fundstücke in den Altbeständen verschiedener Museen, deren Herkunft ungeklärt ist. Eine dritte Liste führt solche Formschüsselfragmente auf, die Bilderschüssel aus einheimischer Keramik hervorgebracht haben.

In einigen wenigen Fällen sind Keramikerzeugnisse nachweisbar, die aus örtlich vorhandenen Sigillata-Modeln hergestellt wurden. Diese indirekte Hinweise auf die Anwesenheit von Formschüsseln lassen sich in einer vierten Liste zusammenfassen.

Zusammenfassend lassen sich die Gründungszeiträume der Reliefsigillata-Manufakturen in Germania Superior und Raetien in einer klaren chronologischen Linie von West nach Ost einteilen: Die frühesten Töpferei-Neugründungen sind in Luxeuil (120-140 n.Chr.) und Heiligenberg (140-160 n.Chr.) nachweisbar. Dabei ist für Heiligenberg ein Zusammenhang mit dem obergermanischen LimesgebietBau zu erkennen. Waiblingen wurde dagegen sicher in Zusammenhang mit der Vorverlegung des Limes 155/160 n.Chr. angelegt. Die Sigillata-Töpfereien in Schwabegg und Westerndorf waren dagegen in ihren anfänglichen Absatzziele bereits viel weiter östlich orientiert, wo sich zwischen 170 und 220 n.Chr. ein großes wirtschaftliches Potenzial im mittleren Donaugebiet durch die Markomannenkriege und die Anwesenheit der Kaiser an der mittleren Donau entwickelte.

K. Roth-Rubi, La production de terre sigillée en Suisse aux IIe et IIIe S. Problèmes de définition. In: C. Bémont / J.-P. Jacob (ed.), La terre sigillée gallo-romaine. Lieux de production du Haut-Empire: implantations, produits, relations. Documents d'Archéologie Française 6, 269-273.

Kaiser 2005, 403-408; Luik 1996, 161-162 Fußnote 504; Luik 2005, 129-133; Luik 2005, 19-24; Simon 1977, 464-473; Simon 1984, 471ff.

Zusammenfassend für den Vorderen Limes: Biegert / Lauber /Kortüm 1995, 653ff.

Bemmann 1994, 98; Eschbaumer 1990, 265; Fischer 1990, 44; Fritsch 1910a; Fritsch

1910b, Taf. 7-10; Fritsch 1913; Furger/Deschler-Erb 1992, Taf. 70, 18/9; Gaubatz-Sattler

1995,

145ff;

Gaubatz-Sattler

1999; Grönke/Weinlich 1991,

51;

Groh

/ Sedlmayer 2006, 252;

Hartmann 1981, 19; Jütting 1995, 185; Juhász 1935, kép

XII;

Jung / Schücker 2006, Tab. 6; Karnitsch

1959,

244-246;

Karnitsch

1960, 24; Karnitsch 1971, 144;

Luik

1996,

151f.; Mayer-Reppert 2003, 468; Mayer-Reppert 2006; Menke 1974, 150; Müller

1979, 45; Ortisi 2000, 56; Pferdehirt 1983, 361; Pferdehirt 2003, 227; Sakař

1956,

56;

Schmid 2000; Schönberger / Simon 1966, nr. 330; Simon 1970, 99; Simon 1973,

94; Simon 1976, 49; Simon 1978, 25; Simon 1983; Spitzing 1988, 71; Teichner

1994, 192;Thiel

2005,

Taf.

30; Urner-Astholz 1942;

Urner-Astholz 1946; Wagner-Roser 1999; Walke 1965, Taf. 21; Zanier 1992,

116.

Mayer-Reppert 2006, 218; H.U. Nuber, A. Giamilus - ein Sigillatatöpfer aus dem Breisgau. Archäologische Nachrichten aus Baden 42, 1989, 3-9.

Lerat / Y. Jeannin 1960, Fig. 10; Mayer-Reppert 2006, 219.

Droberjar 1991; Erdrich 2001; Gabler / Vaday 1986; Gabler / Vaday 1992; Hansen 1987; Mayer-Reppert 2006 218; Mees 2002, 149ff.; Peschek 1978, 75ff; Popilian 1973; Tyszler 1999.

S. Biegert: Chemische Analysen zu glatter Sigillata aus Heiligenberg und Ittenweiler. In: B. Liesen / U. Brandl (Hrsg.), Römische Keramik: Herstellung und Handel. Xantener Berichte 13 (2003) 7-27.

H. Bemmann, Terra-Sigillata-Funde aus der Töpfersiedlung in Weißenthurm, Kr. Mayen-Koblenz, Sammlung Urmersbach. Pellenz Museum 6 (Nickenich 1994).

H. Bernhard, Terra Sigillata und Keramikhandel. In: L. Wamser (Hrsg.), Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Zivilisatorisches Erbe einer europäischen Militärmacht (Mainz 2000) 138-141.

A. Bräuning / Chr. Dreier / J. Klug-Treppe, Riegel - Römerstadt am Kaiserstuhl. Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 49 (Freiburg 2004).

S. Biegert / J. Lauber / K. Kortüm, Töpferstempel auf glatter Sigillata vom vorderen/westrätischen Limes. Fundberichte aus Baden-Württemberg 20, 1995, 547-666.

W. Czysz, Der Sigillata-Geschirrfund von Cambodunum-Kempten. Berichte RGK 63, 1982, 343-345.

B. Pferdehirt, Reliefsigillata und Stempel auf glatter Sigillata aus Heldenbergen. In: W. Czysz, Heldenbergen in der Wetterau. Feldlager, Kastell, Vicus. Limesforschungen 27 (Mainz 2003) 216-230.

E. Droberjar, Terra Sigillata in Mähren. Funde aus germanischen Lokalitäten. Mährische archäologische Quellen (Brno 1991).

Chr. Ebnöther, Der römische Gutshof in Dietikon. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 25 (Zürich 1995).

M. Erdrich, Rom und die Barbaren: das Verhältnis zwischen dem Imperium Romanum und den germanischen Stämmen vor seiner Nordwestgrenze von der späten römischen Republik bis zum gallischen Sonderreich. Römisch-germanische Forschungen 58 (Mainz 2001).

P. Eschbaumer, Das römische Nassenfels und sein Umland (Mikrofiche-Ausgabe, München 1990).

Th. Fischer, Das Umland des römischen Regensburg. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 42 (München 1990).

F. Fremersdorf, Die Herstellung von Relief-Sigillata im römischen Mainz. Mainzer Zeitschrift 44/49, 1949-1954, 34-38.

O. Fritsch, Die Terra-Sigillata-Funde der Städtischen Historischen Sammlungen in Baden-Baden (Baden-Baden 1910).

O. Fritsch, Römische Gefäbe aus Terra Sigillata von Riegel am Kaiserstuhl. Veröffentlichungen des Karlsruher Altertumsverein 4 (Karlsruhe 1910).

O. Fritsch, Terra-Sigillata-Gefässe, gefunden im Grobherzogtum Baden (Karlsruhe 1913).

A.R. Furger/S. Deschler-Erb (Hrsg.), Das Fundmaterial aus der Schichtenfolge beim Augster Theater. Typologische und osteologische Untersuchungen zur Grabung Theater-Nordwestecke 1986/87. Forschungen in Augst 15 (Augst 1992).

D. Gabler / A.H. Vaday, Terra Sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. Fontes Archaeologici Hungariae (Budapest 1986).

D. Gabler / A.H. Vaday, Terra Sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. 2. Teil. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 44, 1992, 83-160.

A. Gaubatz-Sattler, Die Villa rustica von Bondorf (Lkr. Böblingen). Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 51 (Stuttgart 1994).

A. Gaubatz-Sattle, Sumelocenna.Geschichte und Topographie des römischen Rottenburg am Neckar nach den Befunden und Funden bis 1985. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 71 (Stuttgart 1999).

E. Grönke/E. Weinlich, Die Nordfront des römischen Kastells Biricana-Weissenburg. Die Ausgrabungen 1986/1987. Kataloge der Prähistorischen Staatssammlung 25 (Kallmünz 1991).

S. Groh / H. Sedlmayer, Forschungen im Vicus Ost von Mautern-Favianis.Die Grabungen der Jahre 1997–1999 (Wien 2006)

U.L. Hansen, Römischer Import im Norden. Warenaustausch zwischen den Römischen Reich und dem freien Germanien während der Kaiserzeit unter besonderer Berücksichtigung Nordeuropas (Køpenhavn 1987) 179-191.

H.H. Hartmann, Die Reliefsigillata aus dem Vicus Wimpfen im Tal (Kreis Heilbronn). In: W. Czysz/H. Kaiser/M. Mackensen/G. Ulbert, Die römische Keramik aus dem Vicus Wimpfen im Tal. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 11 (Stuttgart 1981) 190-253.

I. Jütting, Die Kleinfunde aus dem römischen Lager Eining-Unterfeld. Bayerische Vorgeschichtsblätter 60, 1995, ...-...

G. Juhász, A brigetoi terra sigillaták (Die Sigillaten von Brigetio). Dissertationes Pannonicae 2,2 (Budapest 1935).

P. Jung / N. Schücker, 1000 gestempelte Sigillaten aus Altbeständen des Landesmuseum Mainz. Universitätszur prähistorischen Archäologie 132 (Bonn 2006).

H. Kaiser, Zum Beispiel Waiblingen. Römische Töpfereien in Baden-Württemberg. In: S. Schmidt / M. Kempa, Imperium Romanum. Roms Provinzen an Necakr, Rhein und Donau (Stuttgart 2006) 403-408.

P. Karnitsch, Die Reliefsigillata von Ovilava (Wels, Oberösterreich). Schriftenreihe des Institutes für Landeskunde von Oberösterreich 12 (Linz 1959).

P. Karnitsch, Die Sigillata von Veldidena (Wilten-Innsbruck). Archäologische Forschungen in Tirol 1 (Innsbruck 1960).

P. Karnitsch, Sigillata von Iuvavum (Salzburg). Die reliefverzierte Sigillata im Salzburger Museum Carolino Augusteum. Salzburger Museum Carolino Augusteum Jahresschrift 16, 1970 (Salzburg 1971).

K. Kuzmová / P. Roth, Terra Sigillata v Barbariku, nálezy z germánskych sídlisk a pohrebísk na území Slovenska. Materialia Archaeoglogica Slovaca 9 (Nitra 1988).

K. Kuzmová, Terra Sigillata im Vorfeld des nordpannonischen Limes (Südwestslowakei). Archaeologica Slovaca Monographiae 16 (Nitra 1997).

L. Lerat / Y. Jeannin. La céramique sigilée de Luxeuil (Paris 1960).

M. Luik, Köngen - Grinario I. Topographie, Fundstellenverzeichnis, ausgewählte Fundgruppen. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 62 (Stuttgart 1996).

M. Luik, "Schwäbischer Fleiß" in der Antike. Die neu entdeckte Sigillata-Manufaktur von Nürtingen (Kreis Esslingen). Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege Baden-Württemberg, 3/2005, 129-133 (online Ausgabe)

M. Luik, Eine neue TS Manufaktur von Nürtingen (Kreis Esslingen, Baden-Württemberg). RCRF Acta 39, 2005, 19-24.

R. Knorr 1905, Die verzierten Terra sigillata-Gefäße von Cannstatt und Köngen (Stuttgart 1905).

R. Knorr, Die verzierten Terra-Sigillata-Gefässe von Rottweil (Stuttgart 1907).

K. Kortüm,

PORTUS – Pforzheim.

Untersuchungen zur Archäologie und Geschichte in römischer Zeit

Quellen und Studien zur Geschichte der Stadt Pforzheim 3 (Pforzheim 1995).

K. Kuzmová / P. Roth, Terra sigillata v Barbariku. Nálezy z germánskch sídlisk a pohrebísk na území slovenska. Materialia Archaeologica Slovaca 9 (Nitra 1988)

K. Kuzmová, Terra Sigillata im Vorfeld des nordpannonischen Limes (Südwestslowakei). Archaeologica Slovaca Monographiae 16 (Nitra 1997).

P. Mayer-Reppert, Römische Funde aus Konstanz. Fundberichte aus Baden-Württemberg 27, 2003, 441-554.

P. Mayer-Reppert, Die Terra Sigillata aus der römischen Zivilsiedlung von Hüfingen-Mühlöschle (Schwarzwald-Baar-Kreis) (Microfiche, Remshalden 2006).

A.W. Mees, Organisationsformen römischer Töpfer-Manufakturen am Beispiel von Arezzo und Rheinzabern : unter Berücksichtigung von Papyri, Inschriften und Rechtsquellen. Monographien Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte 52 (Mainz 2002).

H. Menke, Reliefverzierte Sigillata aus Karlstein-Langackertal, Ldkr. Berchtesgaden. Bayerische Vorgeschichtsblätter 39, 1974, 127-160.

G. Müller, Römische Einzelfunde aus Neuss.Beiträge zur Archäologie des römischen Rheinlands 2. Rheinische Ausgrabungen 10 (Düsseldorf 1971).

G. Müller, Ausgrabungen in Dormagen 1963-1977. Rheinische Ausgrabungen 20 (Köln 1979).

S. Ortisi, Die Stadtmauer der raetischen Provinzhauptstadt Aelia Augusta - Augsburg. Die Ausgrabungen Lange Gasse 11, Auf dem Kreuz 58, Heilig-Kreuz-Stra. 26 und 4. Augsburger Beiträge zur Archäologie 2 (Augsburg 2000).

G. Peschek, Die germanischen Bodenfunde der römischen Kaiserzeit in Mainfranken. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 27 (München 1978) .

B. Pferdehirt, Zur Sigillatabelieferung von Obergermanien. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 30, 1983, 359-381.

G. Popilian, La céramique sigillée d'importation découverte en Oltenie. Dacia 27, 1973, 197-216.

H.G. Rau, Die römische Töpferei in Rheinzabern, die Werkstätten (Rheinzabern 1987).

V. Sakař, Terra sigillata v českých nálezech. Památky archaeologické 47, 1956, 52-69.

W. Schleiermacher, Cambodunum-Kempten, eine Römerstadt im Allgäu (Bonn 1972).

A. Schaub, Markomannenkriegszeitliche Zerstörungen in Sulz am Neckar - Ein tradierter Irrtum. Bemerkungen zu reliefverzierter Terra Sigillata vom Ende des zweiten Jahrhunderts. In: H. Friesinger / J. Tejral / A. Stuppner (Hrsg.), Markomannenkriege - Ursachen und Wirkungen (Brno 1994) 439-444.

J. Schmid (Hrsg.), Gontia. Studien zum römischen Günzburg (München 2000).

H. Schönberger / H.-G. Simon, Die mittelkaiserzeitliche Terra Sigillata von Neuss. Limesforschungen 7 (Berlin 1966).

H.-G. Simon, Die römischen Fund aus den Grabungen in Groß-Gerau 1962/63. Saalburg-Jahrbuch 22, 1965, 38-99.

H.-G. Simon, Zur Anfangsdatierung des Kastells Pförring. Bayerische Vorgeschichtsblätter 35, 1970, 94-105.

H.-G. Simon, Bilderschüsseln und Töpferstempel auf glatter Ware. In: D. Baatz (Hrsg.), Kastell Hesselbach und andere Forschungen am Odenwaldlimes. Limesforschungen 12 (Berlin 1973) 89-96.

H.-G. Simon, Terra Sigillata: Bilderschüsseln und Töpferstempel auf glatter Ware. In: D. Baatz, Das Kastell Munningen im Nördlinger Ries. Saalburg Jahrbuch 33, 1976, 37-53.

H.-G. Simon, Neufunde von Sigillata-Formschüsseln im Kreis Esslingen. Fundberichte aus Baden-Württemberg 3, 1977, 464-473.

H.-G. Simon, Römische Funde aus Theilenhofen. Bayerische Vorgeschichtsblätter 43, 1978, 25-56.

H.-G. Simon, Terra Sigillata. In: H. Schönberger/H.-G. Simon, Die Kastelle in Altenstadt. Limesforschungen 22 (Berlin 1983) 71-104.

H.-G. Simon, Terra Sigillata aus Waiblingen. Fundberichte aus Baden-Württemberg 9, 1984, 471-546.

R. Sölch, Die Terra-Sigillata-Manufaktur von Schwabmünchen-Schwabegg. Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte, Reihe A, 81 (Kallmünz/Opf. 1999).

T. Spitzing, Die römische Villa von Lauffen a.N. (Kr. Heilbronn). Materialhefte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 12 (Stuttgart 1988).

F. Teichner, Zur Chronologie des römischen Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg, Unterfranken. Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 30/31, 1989/90 (1994) 179-230.

A. Thiel, Das römische Jagsthausen. Kastell, Vicu und Siedelstellen des Umlandes. Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg 72 (Stuttgart 2005).

L. Tyszler, Terra Sigillata na ziemiach Polski. Acta Archaeologica Lodziensia 43/44 (Łódż 1999).

H. Urner-Astholz, Die römerzeitliche Keramik von Eschenz-Tasgetium. Thurgauische Beiträge zur Vaterländischen Geschichte 78, 1942, 7-156.

H. Urner-Astholz, Die römerzeitliche Keramik von Schleitheim-Juliomagus. Schaffhauser Beiträge zur Vaterländischen Geschichte 23, 1946, 35-205.

V. Vogel Müller, Ein Formschüsselfragment und ein Bruchstuck helvetischer Reliefsigillata aus Augst. Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst, 11, 1990, 147-152.

E. Vogt, Terra sigillatafabrikation in der Schweiz. Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 3, 1941, 95-109.

N. Walke, Das römische Donau-Kastell Straubing-Sorviodurum. Limesforschungen 3 (Berlin 1965).

W. J. H. Willems, Romans and Batavians. A Regional study in the Dutch Eastern River Area I. Ber. ROB 31, 1981, 7 ff.

S. Wagner-Roser, Ausgewählte Befunde und Funde der römischen Siedlung Lahr-Dinglingen von 1824-1982. Edition Wissenschaft, Reihe Altertumswissenschaft 3 (Marburg 1999; Mikrofiche).

W. Zanier, Das römische Kastell Ellingen. Limesforschungen 23 (Mainz 1992).