Schwabegg

Westerndorf

Literatur

In Italien entwickelte sich Ende des 1. Jhs. v.Chr. eine Keramikindustrie mit

technischen Innovationen – Benutzung von Modeln, Zwei-Kammer-Brennöfen

und Muffel-Brennöfen –, die einen provinzübergreifenden Absatz im gesamten

Mittelmeerraum erzielten. Auch die im südgallischen La Graufesenque gegründete

Manufaktur

erreichte ähnlich

überregionale Bedeutung. Bereits Ende des ersten Jhs. entstanden im ostgallischen

Raum die ersten kleineren Produktionsstätten für Terra Sigillata. Im 2. Jh.

nahmen erstmals auch in den germanischen und raetischen Provinzen solche Töpfereien

ihre Arbeit auf. Provinzgrenzen spielten

bei der Verbreitung der Sigillata aus den verschiedenen Produktionsstätten

offenbar keine große Rolle.

In Italien entwickelte sich Ende des 1. Jhs. v.Chr. eine Keramikindustrie mit

technischen Innovationen – Benutzung von Modeln, Zwei-Kammer-Brennöfen

und Muffel-Brennöfen –, die einen provinzübergreifenden Absatz im gesamten

Mittelmeerraum erzielten. Auch die im südgallischen La Graufesenque gegründete

Manufaktur

erreichte ähnlich

überregionale Bedeutung. Bereits Ende des ersten Jhs. entstanden im ostgallischen

Raum die ersten kleineren Produktionsstätten für Terra Sigillata. Im 2. Jh.

nahmen erstmals auch in den germanischen und raetischen Provinzen solche Töpfereien

ihre Arbeit auf. Provinzgrenzen spielten

bei der Verbreitung der Sigillata aus den verschiedenen Produktionsstätten

offenbar keine große Rolle.

In der Provinz Germania Superior befanden sich mehrere Werkstätten zur Herstellung reliefverzierter Sigillaten.

Die Sigillata-Töpferei bei Schwabegg an der römischen Fernstraße von Augsburg

nach Kempten wurde erst 1979 entdeckt. Mehrere Formschüsselfragmente sowie

viele Ausformungen und Fehlbrände deuten auf eine Produktionsstätte hin. Der

antike Namen dieses Töpferdorfes war vermutlich Rapis. Auch die in der Nähe

befindlichen Tongruben konnten im Gelände nachgewiesen werden.

Die Sigillata-Töpferei bei Schwabegg an der römischen Fernstraße von Augsburg

nach Kempten wurde erst 1979 entdeckt. Mehrere Formschüsselfragmente sowie

viele Ausformungen und Fehlbrände deuten auf eine Produktionsstätte hin. Der

antike Namen dieses Töpferdorfes war vermutlich Rapis. Auch die in der Nähe

befindlichen Tongruben konnten im Gelände nachgewiesen werden.

Die in Schwabegg hergestellten Sigillaten wurden über Land zur Donau gebracht,

da der örtliche Bach wohl nicht schiffbar war.

Die Reliefsigillata läßt sich in 3 Werkstätten unterteilen. Die größte Werkstatt

(Werkstatt I) gehörte dem Lucanus I, dessen Namen im Bildfeld einer Schwabegger

Formschüssel eingeprägt war. Er stempelte auch die glatten Ränder von Bilderschüsseln

und verschiedene Formen der glatten Sigillata. Dadurch gibt er sich als Ausformer

von Bilderschüsseln und als Dreher glatter Ware zu erkennen. Derselbe Namenstempel,

den Lucanus in seiner Werkstatt verwendete, findet sich in Rheinzabern auf

glatter Sigillata. Der gleichnamiger Rheinzaberner Relieftöpfer Lucanus hat

allerdings keine Gemeinsamkeiten mit dem Schwabegger Lucanus.

Von den 26 aus Rheinzabern abgeformten oder übernommenen Punzen entstammten

19 dem Oeuvre des Rheinzaberner Primitivus I. In Schwabegg selbst sind 25 weitere

Punzen hinzugefügt worden, darunter der Eierstab E1, der somit als Leitpunze

für dieses Produktionszentrum gilt.

Eine etwas kleinere Werkstatt (Werkstatt II) konnte dem Töpfer Elenius zugewiesen werden. Die Werkstatt III ist bis jetzt namentlich nicht identifiziert worden.

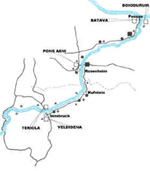

Die reliefverzierte Ware wurde vorwiegend donauabwärts verhandelt. Das Absatzgebiet

der Schwabegger Ware ähnelt auffällig dem Absatzmuster der Waiblinger Töpfereien.

Die reliefverzierte Ware wurde vorwiegend donauabwärts verhandelt. Das Absatzgebiet

der Schwabegger Ware ähnelt auffällig dem Absatzmuster der Waiblinger Töpfereien.

Eine mögliche Datierung von Schwabegg ergibt sich aus der Verbindung der dort

hergestellten Ware mit den der späteren Rheinzaberner Bilderschüsseln des Primitivus

I. Damit ist eine Zeitstellung nach 180 n.Chr. denkbar.

Die Sigillata-Töpferei in Westerndorf wurde bereits am Anfang des 19. Jhs. gefunden.

Der römische Namen des Töpferdorfes bei Westerndorf war Pons Aeni.

Die Sigillata-Töpferei in Westerndorf wurde bereits am Anfang des 19. Jhs. gefunden.

Der römische Namen des Töpferdorfes bei Westerndorf war Pons Aeni.

Im nur wenige Kilometer entfernten Dorf Pfaffenhofen wurden ebenfalls Töpferanlagen

angetroffen. Leider sind die Sigillata-Altfunde in den Museen Rosenheim und

München nicht gut oder gar nicht nach Fundorten und Fundstellen getrennt aufbewahrt

worden, so dass man bis jetzt lediglich aufgrund der deutlich schlechteren

Qualität der Pfaffenhofener Ware vermuten kann, dass die jüngere Produktion

dorthin umgezogen ist.

Die Reliefsigillaten aus Westerndorf wurden in drei Werkstätten hergestellt:

denen von Comitialis, Helenius und Onniorix. Vor allem die Werkstatt des Helenius

weist viele Verbindungen mit der Rheinzaberner Manufaktur auf: Mehr als 40

Punzen, die in Rheinzabern ausschließlich vom dortigen Helenius verwendet wurden,

tauchen auch im Atelier des Westerndorfer Helenius auf. Zwischen dem Westerndorfer

Comitialis und dem Rheinzaberner Comitialis sind dagegen gar keine Verknüpfungen

nachweisbar.

In Westerndorf wurden nicht nur die Modeln regelmäßig signiert, sondern auch

die daraus hergestellten Ausformungen am Rand gestempelt. Von Helenius sind

Gefäße bekannt, bei denen der Model und später der Rand gestempelt wurden.

Seine Randstempel wurden nicht nur auf Produkten aus seiner eigenen Werkstatt

angebracht, sondern sind auch auf Rändern von solchen Gefäße nachgewiesen,

die in der Werkstatt des Comitialis hergestellt wurden.

In Westerndorf wurden nicht nur die Modeln regelmäßig signiert, sondern auch

die daraus hergestellten Ausformungen am Rand gestempelt. Von Helenius sind

Gefäße bekannt, bei denen der Model und später der Rand gestempelt wurden.

Seine Randstempel wurden nicht nur auf Produkten aus seiner eigenen Werkstatt

angebracht, sondern sind auch auf Rändern von solchen Gefäße nachgewiesen,

die in der Werkstatt des Comitialis hergestellt wurden.

Die Reliefsigillaten aus Westerndorf sind fast ausschließlich donauabwärts verbreitet.

Ähnlich wie Rheinzaberner Reliefsigillaten findet man auch Westerndorfer Bilderschüsseln

weit gestreut im Barbaricum, ohne dass die Punkte auf der Karte zu erkennen

geben, in welchen Mengen Westerndorfer Sigillata an den einzelnen Fundplätzen

auftritt: Der Großteil der Westerndorfer Sigillaten gelangte an die militärischen

Plätze entlang der Donaugrenze. Dort verbergen sich hinter einem Punkt oft

mehrere hundert Gefäße, während die Fundstellen im Barbaricum in der Regel

nur 1 oder 2 Gefäßreste repräsentieren.

Die Reliefsigillaten aus Westerndorf sind fast ausschließlich donauabwärts verbreitet.

Ähnlich wie Rheinzaberner Reliefsigillaten findet man auch Westerndorfer Bilderschüsseln

weit gestreut im Barbaricum, ohne dass die Punkte auf der Karte zu erkennen

geben, in welchen Mengen Westerndorfer Sigillata an den einzelnen Fundplätzen

auftritt: Der Großteil der Westerndorfer Sigillaten gelangte an die militärischen

Plätze entlang der Donaugrenze. Dort verbergen sich hinter einem Punkt oft

mehrere hundert Gefäße, während die Fundstellen im Barbaricum in der Regel

nur 1 oder 2 Gefäßreste repräsentieren.

Vor allem die Funddichte an der mittleren Donau ist - wie bei den Produktionsgruppen

4-6 aus Rheinzabern - sehr auffällig. In der Literatur werden häufig ausschließlich

die Markomannenkriege für dieses Phänomen verantwortlich gemacht. Dagegen spricht

allerdings, dass auch nach Ende der Markomannenkriege der Zustrom Westerndorfer

Sigillaten in dieses Gebiet weiter anhielt. Die Konzentration könnte deshalb

auch noch mit den Aufenthalten der Kaiser Septimus Severer und Caracalla in

dieser Region zwischen 190 und 212 in Zusammenhang stehen.

In Raetien wurden nur zwei Formschüsselfragmente außerhalb der ursprünglichen

Produktionszentren angetroffen. Dies ist eine auffällig geringe Menge, verglichen

mit den Formschüsselfunden in der benachbarten Provinz Germania Superior.

Der Fund eines in Westerndorf hergestellten Formschüsselbruchstückes in Kempten

ist darüber hinaus deshalb bemerkenswert, weil Kempten nicht im normalen Absatzgebiet

dieses Produktionszentrums liegt. Der angebliche Fund eines Rheinzaberner Modelrestes

in Bregenz ist mit Vorsicht zu betrachten, weil es sich hier um ein auffällig

großes modelgestempeltes Fragment handelt, das wohl eher am Ende des 19. Jhs.

in den Bestand des dortigen Museums gelangt sein dürfte – ähnlich wie Rheinzaberner

Formschüsselstücke in Lyon, Nantes und Bordeaux.

| Liste 1 | |||

| Fundort | Herstellungsort Model / Töpfer | Literatur | |

| Kempten | Westerndorf / Helenius |   |

Kellner 1962, Taf. 6-7; Czysz 1982, 344, Abb. 42; Schleiermacher 1972, Abb. 47 |

| Liste 2 | |||

| Ungesicherter Herkunft | |||

| Bregenz | Rheinzabern / Cerialis |   |

Forrer 1911, 695, Fig. 97; Kellner 1962, Taf. 8,10; Simon 1977, 473 |

| Liste 3 | |||

| Formschüsseln aus einheimischer Keramik | |||

| Fundort | Herstellungsort Model / Qualität Ausformung | Literatur | |

| Nassenfels | "Einheimischer Formschüssel" |  |

Kellner 1962, Taf. 6,1 |

Gabler 1996; Sölch 1999.

Datierung: 170-230 (Gabler 1996, 137).

Droberjar 1991; Gaber 1978, 97, Abb. 18; Gabler 1983, 349; Gabler / A.H. Vaday 1986; Gabler / A.H. Vaday 1992; Hansen 1987, 179-191; Kuzmová / Roth 1988; Kuzmová 1997; Popilian 1973; Sakař 1956; Tyszler 1999.

R. Christlein / H.-J. Kellner, Die Ausgrabungen 1967 in Pons Aeni. Bayerische Vorgeschichtsblätter 34, 1969, 76-161.

E. Droberjar, Terra Sigillata in Mähren. Funde aus germanischen Lokalitäten. Mährische archäologische Quellen (Brno 1991).

M. Erdrich, Rom und die Barbaren: das Verhältnis zwischen dem Imperium Romanum und den germanischen Stämmen vor seiner Nordwestgrenze von der späten römischen Republik bis zum gallischen Sonderreich. Römisch-germanische Forschungen 58 (Mainz 2001).

Th. Fischer, Das Umland des römischen Regensburg. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 42 (München 1990).

D. Gabler, Die Sigillaten von Pfaffenhofen in Pannonien. Acta Archaeologica Aademia Scientiorum Hungaricae 30 (1978).

D. Gabler, Die Westerndorfer Sigillata in Pannonien. Einige Besonderheiten ihrer Verbreitung. Jahrbuch RGZM 30, 1983, 349.

D. Gabler, Die Ware der Sigillatamanufaktur Schwabmünchen II in den mittleren Donauprovinzen. Rei Cretariae Romanae Fautorum 33, 1996, 135-137.

D. Gabler / A.H. Vaday, Terra Sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. Fontes Archaeologici Hungariae (Budapest 1986).

D. Gabler / A.H. Vaday, Terra Sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. 2. Teil. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 44, 1992, 83-160.

St. Groh / H. Sedlmayer, Forschungen im Vicus Ost von Mautern-Favianis.Die Grabungen der Jahre 1997–1999 (Wien 2006)

U. L. Hansen, Römischer Import im Norden. Warenaustausch zwischen den Römischen Reich und dem freien Germanien während der Kaiserzeit unter besonderer Berücksichtigung Nordeuropas (Køpenhavn 1987) 179-191.

G. Juhász, A brigetoi terra sigillaták (Die Sigillaten von Brigetio). Dissertationes Pannonicae 2,2 (Budapest 1935).

P. Karnitsch, Die Reliefsigillata von Ovilava (Wels, Oberösterreich). Schriftenreihe des Institutes für Landeskunde von Oberösterreich 12 (Linz 1959).

P. Karnitsch, Die Sigillata von Veldidena (Wilten-Innsbruck). Archäologische Forschungen in Tirol 1 (Innsbruck 1960).

P. Karnitsch, Sigillata von Iuvavum (Salzburg). Die reliefverzierte Sigillata im Salzburger Museum Carolino Augusteum. Salzburger Museum Carolino Augusteum Jahresschrift 16, 1970 (Salzburg 1971).

K. Kuzmová / P. Roth, Terra Sigillata v Barbariku, nálezy z germánskych sídlisk a pohrebísk na území Slovenska. Materialia Archaeoglogica Slovaca 9 (Nitra 1988).

K. Kuzmová, Terra Sigillata im Vorfeld des nordpannonischen Limes (Südwestslowakei). Archaeologica Slovaca Monographiae 16 (Nitra 1997).

K. Kuzmová / P. Roth, Terra sigillata v Barbariku. Nálezy z germánskch sídlisk a pohrebísk na území slovenska. Materialia Archaeologica Slovaca 9 (Nitra 1988)

K. Kuzmová, Terra Sigillata im Vorfeld des nordpannonischen Limes (Südwestslowakei). Archaeologica Slovaca Monographiae 16 (Nitra 1997).

H. Menke, Reliefverzierte Sigillata aus Karlstein-Langackertal, Ldkr. Berchtesgaden. Bayerische Vorgeschichtsblätter 39, 1974, 127-160.

S. Ortisi, Die Stadtmauer der raetischen Provinzhauptstadt Aelia Augusta - Augsburg. Die Ausgrabungen Lange Gasse 11, Auf dem Kreuz 58, Heilig-Kreuz-Stra. 26 und 4. Augsburger Beiträge zur Archäologie 2 (Augsburg 2000).

G. Popilian, La céramique sigillée d'importation découverte en Oltenie. Dacia 27, 1973, 197-216.

V. Sakař, Terra sigillata v českých nálezech. Památky archaeologické 47, 1956, 52-69.

W. Schleiermacher, Cambodunum-Kempten, eine Römerstadt im Allgäu (Bonn 1972).

A. Schaub, Markomannenkriegszeitliche Zerstörungen in Sulz am Neckar - Ein tradierter Irrtum. Bemerkungen zu reliefverzierter Terra Sigillata vom Ende des zweiten Jahrhunderts. In: H. Friesinger / J. Tejral / A. Stuppner (Hrsg.), Markomannenkriege - Ursachen und Wirkungen (Brno 1994) 439-444.

J. Schmid (Hrsg.), Gontia. Studien zum römischen Günzburg (Arethousa 2000).

H.-G. Simon, Zur Anfangsdatierung des Kastells Pförring. Bayerische Vorgeschichtsblätter 35, 1970, 94-105.

H.-G. Simon, Terra Sigillata: Bilderschüsseln und Töpferstempel auf glatter Ware. In: D. Baatz, Das Kastell Munningen im Nördlinger Ries. Saalburg Jahrbuch 33, 1976, 37-53.

H.-G. Simon, Römische Funde aus Theilenhofen. Bayerische Vorgeschichtsblätter 43, 1978, 25-56.

R. Sölch, Die Terra-Sigillata-Manufaktur von Schwabmünchen-Schwabegg. Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte, Reihe A, 81 (Kallmünz/Opf. 1999).

L. Tyszler, Terra Sigillata na ziemiach Polski. Acta Archaeologica Lodziensia 43/44 (Łódż 1999).

V. Vogel Müller, Ein Formschüsselfragment und ein Bruchstuck helvetischer Reliefsigillata aus Augst. Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst, 11, 1990, 147-152.

E. Vogt, Terra sigillatafabrikation in der Schweiz. Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 3, 1941, 95-109.

N. Walke, Das römische Donau-Kastell Straubing-Sorviodurum. Limesforschungen 3 (Berlin 1965).

W. Zanier, Das römische Kastell Ellingen. Limesforschungen 23 (Mainz 1992).