Inwieweit die Provinz Raetien in einzelne Gebietskörperschaften aufgeteilt war, ist weitgehend unbekannt. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Identifikation von Zentralorten. Lediglich das municipium Aelium Augustum-Augsburg, also ein Gemeinwesen mit Stadtrecht kann anhand von Inschriften als gesichert gelten. Der Beiname Aelium verweist auf eine Gründung in hadrianischer Zeit (117-138 n. Chr.). Ob diesem Municipium auch eine Civitas als selbstverwaltete Gebietskörperschaft vorausging, wissen wir nicht. Eine Existenz von mehreren Civitates kann aus einer fragmentarisch überlieferten Inschrift aus Isny gefolgert werden. Sie datiert um die Mitte des 2. Jh. n. Chr., enthält allerdings keine genaueren Angaben. Aufgrund ihres städtebaulichen Niveaus gelten auch Cambodunum-Kempten und Brigantium-Bregenz als Zentralorte der Estionen und Brigantier, zweier vorrömischer Stämme. Bereits Strabo benennt diese zwei Siedlungen als Mittelpunkt dieser Stammesgebiete mit dem griechischen Begriff polis im frühen 1. Jh. n. Chr. Das vermutlich mit der Siedlung auf dem Auerberg bei Schongau zu identifizierende Damasia ist bezeichnete er als akropolis. Als Hinweis auf eine zentralörtliche Funktion kann auch die Erwähnung Kemptens auf einem Meilenstein gewertet werden. Gleiches wurde für Bregenz angenommen, doch gilt dies mittlerweile als umstritten. Inschriften, die den Titel eines Gemeinwesens oder städtische Beamte nennen würden, fehlen jedenfalls. Wir kennen allerdings aus beiden Siedlungen insgesamt nur wenige Inschriften, so dass das Fehlen eindeutiger Zeugnisse auch hierin begründet liegen könnte. Hinzuweisen ist noch auf vollständig bzw. fragmentarisch erhaltene Inschriften zu Ehren von Angehörigen des Kaiserhauses aus Kempten, Chur und Bregenz, die aus der Frühzeit der römischen Herrschaft stammen, und als Hinweis auf eine frühe Civitasbildung gelten. Ihre Aussagekraft wird allerdings durch die fehlende Nennung der Stifter eingeschränkt. So ist auch der mögliche Status der Gemeinwesen, ob es sich nun um Kolonien oder Municipien als Städte mit einem Stadtrecht oder um Civitasvororte gehandelt haben könnte, unbekannt.

Für eine so große Provinz, wie sie Raetien flächenmäßig darstellt, wären allerdings drei Gebietskörperschaften im Vergleich mit den Nachbarprovinzen äußerst wenig. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund einer größeren Zahl von überlieferten Stammesnamen aus der Zeit der römischen Okkupation im Bereich der späteren Provinz Raetien. Als weitere mögliche Zentralorte gelten deshalb Curia-Chur im Alpenrheintal, Phoebiana-Faimingen im Bereich der Donau und vicus Scuttarensium- Nassenfels nördlich der Donau. Von den genannten Siedlungen lassen sich insbesondere für Faimingen mit der Nennung des Ortsnamens auf Meilensteinen und der Existenz einer Stadtmauer Argumente für eine solche Interpretation finden. Allerdings liegen hier durch das Heiligtum und den als gesichert geltenden Besuch Kaiser Caracallas besondere Bedingungen vor. Somit werden im Folgenden also nur Augsburg, Bregenz und Kempten berücksichtigt.

Cambodunum-Kempten gilt zudem aufgrund des frühen Ausbaus mit repräsentativen Gebäudekomplexen bereits im 1. Jh. n. Chr. als mögliche erste Hauptstadt der Provinz Raetien, die diese Funktion dann im 2. Jh. n. Chr. an das municipium Aelium Augustum-Augsburg abgegeben haben könnte.

Über die politische Struktur der Gebiete der späteren Provinz Raetien zum Zeitpunkt der Eroberung im Jahre 15 v. Chr. wissen wir wenig. Die Schriftquellen überliefern zwar eine relativ große Anzahl von Stämmen, ihre Lokalisierung bleibt jedoch teilweise unsicher. So können die Siedlungsgebiete der Raeter, die der Provinz ihren Namen gaben, nicht sicher bestimmt werden. Eine bedeutende Einheit bildeten die im Voralpenland siedelnden Vindeliker, die wiederum in vier Teilstämme zerfielen. Die keltische Kultur im Nordteil der späteren Provinz hatte bereits in der ersten Hälfte des 1. Jh. v. Chr. einen Niedergang erlebt, wie die Aufgabe des Oppidums von Manching zeigt.

Aus Bregenz und Augsburg liegt spätlatènezeitliches Fundmaterial vor. Da allerdings die zugehörigen Baustrukturen unbekannt sind, können sich keine Rückschlüsse auf Art und Größe der Siedlung bzw. eine mögliche Kontinuität bis zur Römerzeit gezogen werden.

Cambodunum-Kempten, für das uns letztlich ein eindeutiger inschriftlicher Beleg für die Funktion als Zentralort fehlt, wurde im zweiten Jahrzehnt n. Chr. gegründet. Der frühe Ausbau mit öffentlichen Steingebäuden schon um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. gibt allerdings einen Hinweis auf dessen herausgehobene Stellung. Dies lässt sich natürlich auch auf die Rolle als vermutete erste Provinzhauptstadt Raetiens zurückführen, kann jedoch auch als Hinweis auf einen Zentralort der Estionen gewertet werden.

Cambodunum-Kempten. Gesamtplan der römischen

Siedlung. |

In Augsburg lässt sich eine militärische Präsenz ab ca. 10 n. Chr. nachweisen, das Kastell in der Innenstadt existierte ab dem zweiten Jahrzehnt n. Chr. Ob bereits nach dessen Auflassung nach 69/70 n. Chr. und dem Beginn der zivilen Aufsiedlung des ehemaligen Lagerareals die Siedlung bereits die Rolle eines Zentralortes übernahm, ist unklar. Sicher ist lediglich, dass das municipium Aelium Augustum-Augsburg aufgrund des Beinamens von Kaiser Hadrian, möglicherweise anlässlich seiner Inspektionsreise durch die Provinz Raetien im Jahr 121 n. Chr., gegründet wurde. Ob sein Territorium das Gebiet des als Likatier oder Licaten überlieferten Stammes umfasste bzw. auf dieses beschränkt blieb, wissen wir nicht. Ein Stammesname fehlt jedenfalls in der Ortsbezeichnung. Außerdem ist noch ein Licate in der Mitte des 2. Jh. n. Chr. als Auxiliarsoldat ohne Bürgerrecht nachweisbar, was darauf hindeuten könnte, dass nicht alle Teile des Stammesterritoriums der Licaten im Municipium aufgingen.

Augusta Vindelicum-Augsburg Grundriss des

Militärlagers mit Ergänzungen. |

Municipium Aelium Augustum-Augsburg. Plan der

römischen Stadt mit ergänztem Straßennetz. |

Ebenfalls im zweiten Jahrzehnt n. Chr. wurde Brigantium-Bregenz gegründet. Die wenigen Zeugnisse, die auf eine frühere, wohl militärische Präsenz hindeuten, lassen keine kontinuierliche Entwicklung erkennen. Im Gegensatz zu Kempten kennen wir hier Reste eines Militärlagers der ersten Hälfte des 1. Jh. n. Chr., dessen Größe und tatsächliche Belegungsdauer allerdings unklar sind. So muss auch die Frage offen bleiben, ab wann die Siedlung als möglicher Civitas-Vorort der Brigantier gedient haben könnte. Der Ausbau in Stein und die Ausstattung mit den großen öffentlichen Gebäuden begann erst im 2. Jh. n. Chr.

Brigantium-Bregenz. Plan der römischen

Befunde im zentralen Siedlungsbereich. |

Brigantium-Bregenz. Modell der Siedlung.

Blick von Norden. |

Der Übergang von der Holz- zur Steinbauphase lässt sich bei den öffentlichen Gebäuden in Cambodunum-Kempten bereits um 50 n. Chr. nachweisen, während bei Wohnhäusern ab ca. 80 n. Chr. Steinsockel mit Holzfachwerkaufbauten verwendet wurden. Daneben existierten jedoch auch Holzbauten weiter bis ins 3. Jh. n. Chr. ein. In Augusta Vindelicum-Augsburg setzte die Steinbautätigkeit erst im frühen 2. Jh. n. Chr. Holzbauten in einzelnen Arealen waren noch länger üblich. Aufgrund der Forschungsstandes ist die Frage nach dem Wechsel der Bautechnik für Brigantium-Bregenz schwieriger zu beantworten. Mit einem Ausbau in Stein wird allgemein im 2. Jh. n. Ch., eventuell erst nach der Jahrhundertmitte, gerechnet. Für ältere Steinbauten spricht jedoch das in der zweiten Hälfte des 1. Jh. n. Chr. niedergelegte Bauopfer aus dem Bereich eines Tempels.

Ein Vergleich der öffentlichen Bauten ist schon aufgrund des unterschiedlichen Kenntnisstandes für die drei Zentralorte schwierig. Während in Cambodunum-Kempten und Brigantium-Bregenz der zentrale Siedlungsbereich vollständig bzw. annähernd vollständig bekannt sind, überwiegen aufgrund der modernen Überbauung in Augusta Vindelicum-Augsburg einzelne Ausschnitte, deren Interpretation nicht immer eindeutig ausfällt.

Forum und Basilika

Die Foren in Augsburg, Kempten und Bregenz waren unterschiedlich konzipiert. Während mit ca. 10.000 m2 bzw. 9.400 m2 die Anlagen in Kempten und Augsburg eine vergleichbare Dimension erreichten, fiel der Bau in Bregenz mit ca. 5.300 m2 kleiner aus.

Das älteste Forum lässt sich um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. in Cambodunum-Kempten nachweisen. Ungewöhnlicherweise war die Basilika zunächst freistehend und ohne Anbindung an die erste Forumsanlage. Beim Neubau im frühen 2. Jh. n. Chr. wurde die Basilika dann an die Längsseite des Forums angegliedert. An einer seiner Schmalseiten lag ein Tempel, an der anderen Funktionsräume, die eventuell als Versammlungsort der Ratsmitglieder zu deuten sind.

Das Forum der Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum-Augsburg ist nur in Ausschnitten bekannt. Es befand sch auf dem Areal des ehemaligen Kastells im Bereich der Hauptstraßen wohl an der Stelle des ehemaligen Stabsgebäudes (principia). An der nördlichen Stirnseite lässt sich eine zweischiffige Basilika nachweisen. Die Säulen im mutmaßlichen Eingangsbereich waren rot verputz, was sich auch in Bregenz der Fall war.

Das Forum von Brigantium-Bregenz fiel nicht nur kleiner aus als die beiden anderen Anlagen, es fehlen auch Hinweise auf eine Basilika. Bemerkenswert sind große Fundamentplatten, die auf die Aufstellung von Standbildern, möglicherweise Reiterstandbilder hinweisen. Dies könnte für eine Darstellung von Angehörigen des Kaiserhauses sprechen, was sich allerdings nicht durch Inschriften absichern lässt. Innerhalb des Hofes konnte auch ein zweiräumiges Kultgebäude(?) nachgewiesen werden. Beheizbare Räumlichkeiten an der Rückseite dienten wohl Verwaltungszwecken.

Municipium Aelium Augustum-Augsburg. Befunde

im Bereich des Forums mit Ergänzungen und angrenzende Bauten. |

Cambodunum-Kempten. Das Forum in der älteren

Periode. |

Cambodunum-Kempten. Das Forum in der jüngeren

Periode mit Kenzeichnung der Mauerzüge der älteren Periode. |

Cambodunum-Kempten. Rekonstruktion des Forums

in der jüngeren Periode. |

Brigantium-Bregenz. Grundriss des Forums. |

Bäder

Mindestens eine größere öffentliche Thermenanlage ist in jedem unserer raetischen Zentralorte nachgewiesen. Im municpium Aelium Augustum-Augsburg entstanden im 2. Jh. n. Chr. eine große, mindestens zweiphasige Thermenanlage im Norden der Stadt sowie eine weitere westlich des Forums. Letztere, von der nur Ausschnitte bekannt sind, galt zunächst als mögliche Residenz des Statthalters. Von einer dritten Badeanlage kennen wir lediglich den Grundriss, ihre Entstehungszeit ist unklar.

Municipium Aelium Augustum-Augsburg. Gesamtplan

des Thermengebäudes (Pettenkoferstraße). |

Municipium Aelium Augustum-Augsburg. Gesamtplan des Thermengebäudes (Georgenstraße). |

Ebenfalls drei Badeanlagen sind aus Cambodunum-Kempten überliefert. Ein kleineres öffentliches Bad stellt das direkt beim Tempelbezirk gelegene, so genannte Thermenhaus dar. Bereits um 40 n. Chr. in Stein errichtet, verfügte es neben den Baderäumen auch über eine Latrine. In der zweiten Hälfte des 1. Jh. n. Chr. wurde das Gebäude nach einem Brand umgestaltet und fortan für Wohnzwecke benutzt. Als Große Thermen wird ein Komplex von ca. 4.200 m2 bezeichnet, der angrenzend an die Baderäume über einen großen Sportplatz (palaestra) verfügte. Erbaut spätestens im letzten Viertel des 1. Jh. n. Chr., führte ein Umbau in der Mitte des 2. Jh. n. Chr. zu einer neuen Raumfolge und der Verkleinerung der Baderäume um ein Fünftel. Die so genannten Kleinen Thermen waren von dem Statthalterpalast (praetorium) bzw. Unterkunftsgebäude (s.u.) interpretierten Baukomplex aus zugänglich. Somit ist ihre öffentliche Nutzung fraglich. Zwei angebaute Latrinen konnten hingegen von der Straße her betreten werden. Die Kleinen Thermen entstanden um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. und wurden später noch durch ein Schwitzbad erweitert.

Cambodunum-Kempten. Grundriss der so genannten

Kleinen Thermen in der älteren (oben) und jüngeren Phase (unten). |

Cambodunum-Kempten. Grundriss der so genannten

Großen Thermen in der zweiten Hälfte des 1. Jh. n. Chr. (links) und

ab der Mitte des 2. Jh. n. Chr. (rechts). |

Die öffentlichen Thermen in Brigantium-Bregenz bestanden aus einem Gebäude mit neun teilweise beheizbaren Räumen (ca. 40 x 40 m), das von einer Mauer umschlossen war. Angrenzend an das Areal der Thermen, aber scheinbar ohne direkten Zugang, befand sich eine zweischiffige Wandelhalle mit einem großen Vorplatz. Ob es sich hier um ein dem Badegebäude funktional angegliedertes Ensemble handelte, ist unklar.

Brigantium-Bregenz. Grundriss der öffentlichen Thermen.

Brigantium-Bregenz. Grundriss der öffentlichen Thermen.

Herbergen

Einem repräsentativen Baukomplex in Cambodunum-Kempten wurde die Funktion als Statthalterpalast (praetorium) im 1. Jh. n. Chr. zugedacht. Später soll er nach der vermuteten Verlagerung der Provinzhauptstadt nach Augsburg eine Funktion als Unterkunftshaus übernommen haben. Der Gebäudekomplex lag neben dem Forum. An einen repräsentativen Eingangsbereich schlossen sich mehrere große Räume und ein Innenhof an. Der rückwärtige Teil bestand aus einem Garten, an den wiederum Raumeinheiten grenzten. Zu dem Gebäudekomplex gehören die so genannten Kleinen Thermen, die nur von hier aus, jedoch nicht von der Straße her betreten werden konnten. Ein direkter Zugang bestand auch zur Forumsbasilika. Die im vorderen Gebäudeteil später eingebauten Fachwerkwände, die zu einer Verkleinerung der Räume führten, gelten als Indizien für eine Nutzung als Unterkunftsgebäude.

Cambodunum-Kempten. Die zentralen Großbauten. |

Cambodunum-Kempten. Rekonstruktion des Statthalterpalastes

bzw. Unterkunftsgebäudes und der so genannten Kleinen Thermen. |

Weder im municipium Aelium Augustum-Augsburg noch in Brigantium-Bregenz lassen sich Herbergen sicher nachweisen. Für Augsburg war ein Ensemble aus drei Bauten, das auch ein kleines Badegebäude umfasste, als mögliche Herberge bzw. auch als Benefiziarierstation interpretiert worden. Die für Bregenz als Unterkunftsgebäude vorgeschlagenen Bauten im Westen der Siedlung bzw. die so genannte Villa auf dem Steinhübel erfüllten nach heutigem Forschungsstand nicht diese Funktion.

Municipium Aelium Augustum-Augsburg. Plan der Herberge (?). 2=Badegebäude,

3=angebliches Mithräum.

Municipium Aelium Augustum-Augsburg. Plan der Herberge (?). 2=Badegebäude,

3=angebliches Mithräum.

Theater und Amphitheater

Theater oder Amphitheater konnten bislang in keiner der hier behandelten raetischen

Zentralorte nachgeweisen werden. Die Existenz eines Theaters im Laufe des 2.

und 3. Jh. n. Chr. wird man aber zumindest für Augsburg annehmen dürfen.

Der bislang nicht gelungene Nachweis könnte hier in der bruchstückhaften

Überlieferung begründet sein. Da in Bregenz und Kempten wesentlich

größere Flächen der antiken Siedlungen archäologisch untersucht

wurden, erschiene auch ein Fehlen von Spielstätten denkbar.

Tempel

In den raetischen Zentralorten sind eine Reihe von Kultbauten nachgewiesen. Auf dem Forum von Cambodunum-Kempten befand sich auf einer Schmalseite ein rechteckiger Bau, der ebenso als Heiligtum gedeutet wird wie ein zweiräumiges Gebäude im Hofbereich des Forums von Brigantium-Bregenz. Dort ließ sich ein Kapitolstempel zur Verehrung der Staatsgötter Iupiter, Iuno und Minerva nachweisen. Als Indiz gilt die Dreiteilung des in römischer Bautradition stehenden Tempels, der innerhalb einer Umfassungsmauer lag. Aus diesem Areal dürfte auch ein Depotfund von etwa 80 Fibeln stammen, bei dem es sich wohl um ein Bauopfer handelt, das um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. niedergelegt wurde. Zwei wohl als Podiumstempel zu deutende Bauten kennen wir aus Augsburg. Sie lagen dicht beim ehemaligen südlichen Lagertor und datieren wohl ins 2. Jh. n. Chr. Wahrscheinlich um zwei Podiumstempel mit Vorhalle handelt es sich bei zwei Gebäuden südlich des Kemptener Forums. Unsicher ist die Existenz eines Mithräums in Augsburg, das sich bei der vermeintlichen Herberge (s.o.) befunden haben soll.

Cambodunum-Kempten. Grundriss des mutmaßlichen

Tempels südlich des Forums. |

Brigantium-Bregenz. Tempel östlich des Forums. |

Ein ummauerter heiliger Bezirk (238 x 179 m) mit einem in der Mitte gelegenen Altar lag in Cambodunum-Kempten direkt südlich des Forums. Der um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. errichtete Komplex war über einen monumentalen Eingangsbereich (50 x 13 m) zugänglich. Die Anlage wird mit dem Kaiserkult in Verbindung gebracht und soll auch für Versammlungen des Provinziallandtages gedient haben. Als Vorbild gilt der Altar für Augustus und Roma in Lugdunum-Lyon. Dies lässt sich bislang allerdings nicht durch Inschriften absichern. Eine mögliche Funktion als heiliger Bezirk wird auch für ein Areal im municipium Aelium Augustum-Augsburg erwogen. Dort konnte westlich des früheren Lagertores eine größere, mit Schotter belegte Fläche nachgewiesen werden, die frei von Bebauung war. Auf dem Gelände befanden sich Postamente für Statuen. Reste einer größeren Umfassungsmauer haben sich auch nördlich des Stadtzentrums von Brigantium-Bregenz erhalten. Ob an dieser Stelle ein sakraler Bereich vorliegt, ist allerdings fraglich.

![]() Cambodunum-Kempten. Rekonstruktion des Heiligen Bezirks mit zentralem Altar.

Cambodunum-Kempten. Rekonstruktion des Heiligen Bezirks mit zentralem Altar.

Tempelbezirke mit gallorömischen Umgangstempeln konnten in Cambodunum-Kempten und Brigantium-Bregenz nachgewiesen werden. Am Westrand von Cambodunum-Kempten standen in dem von einer Mauer mit beidseitigem Umgang eingefassten Bezirk zwei Umgangstempel, ein quadratischer Tempel mit Aspis sowie kleinere Tempelbauten und Kapellen. Belegt ist durch Inschriften und Statuetten die Verehrung von Herkules, der keltischen Göttin Epona sowie von Merkur. Die Steinbauten entstanden ab dem letzten Drittel des 1. Jh. n. Chr. Zuvor hatten sich auf dem Areal ab dem zweiten Viertel des 1. Jh. n. Chr. bereits rechteckige Holzbauten befunden, bei denen es sich ebenfalls um Tempel handeln dürfte. Ein kleiner Tempelbezirk mit zwei Umgangstempeln und einer Kapelle befand sich an der östlichen Peripherie von Brigantium-Bregenz. Eine hier gefundene Inschrift war allen Göttern und Göttinnen geweiht.

Cambodunum-Kempten. Holzbebauung im Bereich des Tempelbezirks. |

Cambodunum-Kempten. Die Steingebäude des Tempelbezirks. |

Stadtmauern

Eine Stadtmauer ist nur für das municipium Aelium Augustum-Augsburg nachgewiesen. Sie entstand in den bislang wissenschaftlich ausgewerteten Abschnitten in den 60er Jahren des 2. Jh. n. Chr., allerdings soll sich im Norden der Stadt noch ein älterer Abschnitt befinden. Die umschlossene Fläche betrug 65 ha, während die unbefestigte Siedlung größer war. Zwei Spitzgräben waren der Mauer vorgelagert, die aus einem Kern aus Gussmauerwerk und einer Verkleidung aus Tuffquadern bestand. Die vorspringen Türme waren erst im 4. Jh. n. Chr. angebaut worden. Für Cambodunum-Kempten und Brigantium-Bregenz dürfte eine Stadtmauer wohl auszuschließen sein. Dies lässt sich jedoch nicht unbedingt auf den Status der Städte zurückführen, wie die Beispiele aus der Nachbarprovinz Obergermanien zeigen.

Municipium Aelium Augustum-Augsburg. Schnitt durch die römische

Stadtmauer und einen rückwärtigen Verstärkungspfeiler.

Municipium Aelium Augustum-Augsburg. Schnitt durch die römische

Stadtmauer und einen rückwärtigen Verstärkungspfeiler.

Wasserleitungen

Eine Wasserleitung ist für Cambodunum-Kempten durch hölzerne Kanäle belegt, die im Bereich des Heiligen Bezirks nachgewiesen sind. Woher das zugeführte Wasser stammt und wie die Verteilung innerhalb der Siedlung verlief, ist unbekannt. Auch über die Wasserversorgung des municipium Aelium Augustum-Augsburg sind wir nur unzureichend informiert. Eine aufgrund von Luftbildern postulierte, von Süden her kommende Fernwasserleitung ist bislang archäologisch nicht untersucht worden.

Der Rechtsstatus ist lediglich für das municipium Aelium Augustum-Augsburg sicher belegt. Als Municipium verfügte die Siedlung über ein Stadtrecht. Ob es sich dabei um eine Stadt römischen oder latinischen Rechts handelte, kann beim momentanen Forschungsstand nicht festgelegt werden. Über den Status von Cambodunum-Kempten und Brigantium-Bregenz sind wir nicht informiert. Tacitus erwähnt in seiner Ende des 1. Jh. n. Chr. vollendeten Schrift Germania (41) eine "glanzvollste Kolonie der der Provinz Raetien" (splendissima Raetiae provinciae colonia), ohne jedoch ihren Namen zu nennen. Dies könnte sich aufgrund des fortgeschrittenen Ausbaus der Stadt eher auf Kempten als auf Augsburg beziehen, was jedoch nicht sicher ist. Außerdem stellt sich die Frage, ob Tacitus tatsächlich eine Kolonie im rechtlichen Sinne gemeint hat, oder ob er den Begriff eher als Beschreibung eines bestimmten städtebaulichen Niveaus gebrauchte. Als mögliches Indiz für einen solchen Status wird eine Inschrift aus Aquincum-Budapest angeführt, die einen aus Cambodunum stammenden Legionsveteranen erwähnt, dessen Vater wohl unter Claudius das Bürgerrecht erhalten hatte. Dies ist allerdings kein Beweis für eine Erhebung der Siedlung zur Kolonie.

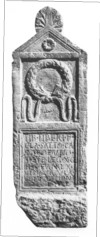

Aquincum-Budapest. Grabstein des aus Cambodunum-Kempten Legionsveterans Tiberius Claudius Satto.

Aquincum-Budapest. Grabstein des aus Cambodunum-Kempten Legionsveterans Tiberius Claudius Satto.

Für die Existenz mehrerer Civitates in Raetien um die Mitte Mitte des 2. Jh. n. Chr. spricht die bereits erwähnte Inschrift aus Isny. Die Verhältnisse in dieser Provinz werden jedoch unklar bleiben, solange nicht Neufunde von Inschriften die Quellenlage verändern.

Was wir über die Bewohner der raetischen Zentralorte wisssen, ist überwiegend

durch Inschriften aus Augsburg und seiner Umgebung überliefert. Darunter

finden sich auch Magistrate und Mitglieder des Stadtrates des municipium

Aelium Augustum-Augsburg. Eine Inschrift aus Aquincum-Budapest belegt

den bereits erwähnten Legionsveteran aus Cambodunum-Kempten.

Neben den oben angeführten Tempeln kennen wir insbesondere aus dem municipium

Aelium Augustum-Augsburg eine Reihe von Inschriften, die uns über das

religiöse Leben in der raetischen Provinzhauptstadt informieren. Dabei

lassen sich der Kaiserkult sowie römische und orientalische Gottheiten

nachweisen. Eine Inschrift belegt die Wiederherstellung eines Tempels für

Mars und Victoria. Aus dem Bereich der orientalischen Religionen sind Sol Elagabal

und Isis überliefert. Für Cambodunum-Kempten und Brigantium-Bregenz ergeben sich aufgrund des Mangels an Inschriften nur wenige Hinweise auf Kulte.

Im letztgenannten ist eine einheimische Gleichsetzung mit Merkur belegt.

Für die Provinz Raetien kann bislang lediglich das municipium Aelium Augustum-Augsburg sicher als Zentralort bestimmt werden. Es handelt sich bei diesem um einen ehemaligen Militärstandort, der von Kaiser Hadrian wohl um 121 n. Chr. den Stadtstatus erhielt. Ob die Siedlung vorher eine Funktion als Vorort einer Civitas der am oberen Lech siedenden Licaten erfüllte, wissen wir nicht.

Aufgrund städtebaulicher Gegebenheiten dürfte es sich auch bei Cambodunum-Kempten und Brigantium-Bregenz um Zentralorte gehandelt haben. Sie lagen im Gebiet der bereits in vorrömischer Zeit hier siedelnden Stämmen der Estionen und Brigantier. Ihr Status bleibt aber unklar. Die Erwähnung einer Kolonie in der Provinz Raetien bei Tacitus könnte sich auf Kempten beziehen, doch lässt sich dies nicht beweisen. Ob in der Provinz weitere Civitates und somit auch Zentralorte existierten, muss ebenso offen bleiben. In der Diskussion stehen Curia-Chur im Alpenrheintal, Phoebiana-Faimingen und vicus Scuttarensium-Nassenfels im Nordteil der Provinz.

Mit Augsburg und Bregenz standen in zwei der hier behandelten Zentralorte Militärlager am Anfang der römischen Siedlungsentwicklung. Bei diesen beiden ist auch spätkeltisches Fundmaterial bekannt, doch lässt dies keine Rückschlüsse auf eine noch ältere einheimische Siedlung zu. Dagegen war Kempten sicher eine rein zivile Neugründung aus dem zweiten Jahrzehnt des 1. Jh. n. Chr., die bereits um die Mitte 1. Jh. n. Chr. öffentliche Bauten aus Stein erhielt. Deutlich später begann der Ausbau von Augsburg und Bregenz mit großen öffentlichen Gebäuden und steinernen Privatbauten im 2. Jahrhundert, obwohl die Siedlungen zu einem vergleichbar frühen Zeitpunkt entstanden. Deshalb wird die Hauptstadt der Provinz Raetien im 1. Jh. n. Chr. in Cambodunum-Kempten vermutet, wo sich auch ein Statthalterpalast interpretierter repräsentative Bau befand. Spätestens ab dem 2. Jh. n. Chr. resiedierte der Statthalter im municipium Aelium Augustum-Augsburg.

Mit einer Größe von 80 ha bzw. 65 ha nach dem Bau der Stadtmauer ist in Augsburg der mit Abstand größte Zentralort in der Provinz nachgewiesen. Dabei fällt auf, dass in Kempten das Zentrum mit den öffentlichen Gebäuden im Verhältnis zu den Wohnquartieren überdimensional groß vor. Dies spricht für eine großflächiger geplante Siedlung, die jedoch die angestrebte Ausdehnung nicht erreichte. So war das Kemptener Forum größer als die Anlage in Augsburg. Aufgrund flächiger moderner Überbauung sind aus Augsburg viele Bauwerke nur in Ausschnitten bekannt und entsprechend schwierig zu interpretieren. Von den drei hier behandelten Zentralorten besaß lediglich das municipium Aelium Augustum-Augsburg eine Stadtmauer, die in den 60er Jahren des 2. Jh. n. Chr. errichtet worden war. Das Fehlen von Amphitheatern und Theatern dürfte zumindest im Fall von Augsburg auf den Forschungsstand zurückzuführen sein. Eine Besonderheit stellt der heilige Bezirk von Cambodunum-Kempten dar, der in seiner Anlage an den Altar für Roma und Augustus im gallischen Lyon erinnert. Ob er jedoch auch eine Funktion als Versammlungsort des Provinziallandtages erfüllte, lässt sich aufgrund fehlender Inschriften nicht mehr festlegen. Selbst wenn man eine schlechtere Quellenlage in Betracht zieht, so zeigt sich doch eine geringere Erschließung Raetiens mit städtischen Zentren als in den Nachprovinzen Obergermanien und Noricum.

Thomas Schmidts

Das römische Brigantium. Ausstellungskatalog des Vorarlberger Landesmuseums 124 (Bregenz 1985).

G. Alföldy, Latinische Bürger in Brigantium und im Imperium Romanum. Bayerische Vorgeschichtsblätter 51, 1986, 188-220.

L. Bakker, Augusta Vindelicum. Augsburgs Weg vom römischen Garnisonsort zur Hauptstadt Raetiens. In: Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer (Mainz 2000) 88-94.

W. Czysz/K. Dietz/H.-J. Kellner/Th. Fischer, Die Römer in Bayern (Stuttgart1995).

Ch. Ertel, Landschaftsbezogenes Bauen in Brigantium. Jahrbuch des Vorarlberger Landesmusvereins 134, 1990, 63-86.

P. Gleischer, Topographisches zum antiken Brigantium. Montfort 37, 1985, 283-290.

G. Gottlieb (Hrsg.), Geschichte der Stadt Augsburg. 2000 Jahre von der Römerzeit bis zur Gegenwart (Stuttgart2 1985).

G. Gottlieb, Die regionale Gliederung in der Provinz Rätien. In: Raumordnung im Römischen Reich. Zur regionalen Gliederung in den gallischen Provinzen, in Rätien, Noricum und Pannonien. Schriften der Philosophischen Fakultäten der Universität Augsburg 38 (München 1989) 75-87.

G. Grabher, Bregenz/Brigantium. Archäologie Österreichs 5/1, 1994, 59-66.

G. Grabherr, Zur sogenannten Via Decia, Bayerische Vorgeschichtsblätter 61, 1996, 229-244.

H.-J. Kellner, Augsburg, Provinzhauptstadt Rätiens. In: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II,5.2, 1976, 690-717.

W. Kleiss, Die öffentlichen Bauten von Cambodunum. Baubeschreibung und Rekonstruktion. Materialhefte Zur Bayerischen Vorgeschichte 18 (Kallmünz/Opf. 1962).

B. Overbeck, Raetien zur Prinzipatszeit. In: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II,5.2, 1976, 658-689.

A. Schaub/L. Bakker, Zur Stadtentwicklung des römischen Augsburg. In: Genese, Struktur und Entwicklung römischer Städte. Xantener Berichte 9 (Mainz 2001) 177-189.

A. Schaub, Topographie und Stratigraphie des römischen Augsburg aufgrund neuerer Ausgrabungen. In: Römische Besiedlung zwischen Oberrhein und Enns. Schriftenreihe der Archäologischen Staatssammlung 3 (Grunbach 2002) 109-120.

W. Schleiermacher, Cambodunum-Kempten. Eine Römerstadt im Allgäu (Bonn 1972).

G. Weber (Hrsg.), Cambodunum-Kempten. Erste Hauptstadt der römischen Provinz Raetien? (Mainz 2000).

H. Wolff, Einige Probleme der Raumordnung im Imperium Romanum, dargestellt an den Provinzen Obergermanien, Raetien und Noricum. Ostbairische Grenzmarken 28, 1986, 152-177.

H. Wolff, Die verspätete Erschließung von Ostraetien und der Nordgebiete von Noricum – ein Forschungsproblem. Ostbairische Grenzmarken 30, 1988, 9-16.

H. Wolff, Die römische Erschließung der Rhein- und Donauprovinzen im Blickwinkel ihrer Zielsetzung. In: Römische Inschriften – Neufunde, Neulesungen und Neuinterpretationen. Festschrift H. Lieb (Basel 1995) 309-340.