Virunum wurde unter Kasier Claudius (41–54 n.Chr.) als Nachfolgerin der seit der Mitte des 1. Jh. v.Chr. von römischen Händlern besiedelten Stadt auf dem Magdalensberg in der verkehrstechnisch wesentlich günstigeren Ebene des Zollfeldes an der Glan als geplantes municipium gegründet. Damit standen von Beginn an etwa 3.000 römische bzw. stark romanisierte Einwohner zur Verfügung. Die Stadt war von der Einrichtung der Provinz Noricum bis zu den Markomannenkriegen um 170 n.Chr. Sitz des Präsidialprocurators von Noricum und damit gleichsam Hauptstadt der Provinz. Der dem neuen, in Lauriacum residierenden Statthalter und Legionskommandanten zur Seite gestellte kaiserliche Fiscalprocurator, der für die Steuereinhebung der Provinz verantwortlich war, hatte seinen Amtssitz weiterhin in Virunum.

Von einer augusteischen Händlersiedlung im Bereich der späteren Stadt gibt es nur geringe Spuren. Eine frühkaiserzeitliche wichtige Händlersiedlung scheint sich aber nur etwa 2 km weiter nördlich bei St. Michael am Zollfeld entwickelt zu haben. Da hier in hadrianischer Zeit ein großer Tempelbezirk angelegt wurde, dürfte diese Siedlung aber nicht zugunsten der neuen Stadt verlassen worden sein.

|

|

| Umgebung Virunum | Ausdehnung Virunum |

Ein nur durch Luftbilder geortetes Militärlager am Ostrand von Virunum könnte aber bereits vor der Stadtgründung existiert haben.

Einigermaßen bedeutende keltische Siedlungen sind bisher weder im Nahbereich der Stadt auf dem Magdalensberg noch im Bereich des Zollfeldes entdeckt worden. Die Lage der zentralen Siedlungen und der Königsburg der Norici, deren Stammesgebiet im Territorium von Virunum aufging, sind unbekannt.

Die Stadt wurde unter Traian und Hadrian monumantal ausgebaut (Forum und Haupttempel, Amphitheater) dürfte in den Markomannenkriegen gelitten haben und erreichte ihre größte und beste bauliche Ausgestaltung unter den Severerkaisern.

|

| Militärlager und praetorium |

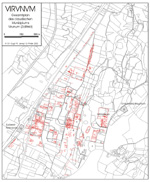

Der Stadtplan von Virunum auf dem Zollfeld bei Maria Saal zeichnet sich, da das Stadtgebiet nach dem Ende der Römerzeit nicht mehr mit größeren Siedlungsstrukturen überbaut wurde, noch heute teilweise in Straßen, Feldwegen und Parzellengrenzen ab. Fast 1 km nördlich des dicht verbauten, mit einem regelmäßigen Straßenraster ausgestatteten Stadtkerns von etwa 1 km² Größe teilt sich die durchziehende Fernstraße, wobei ein Ast tangential im Westen an der Stadt vorbeiläuft. Der andere führt als decumanus maximus des innerstädtischen Vermessungssystems axial auf die am Forum liegende area sacra mit dem Haupttempel der Stadt zu und teilt die insulae nördlich und südlich des Forumsareals in zwei schmale Streifen. Zwischen dem Tempelbezirk und Forum verläuft in Ost-West-Richtung der cardo maximus. Die Wohnviertel liegen im Wesentlichen zwischen dem Forum und der Tangentialstraße, die meisten Baublöcke von etwa quadratischer Form besitzen Seitenlängen von etwa 66 bis 72 oder knapp 100 m, einige insulae sind auch bedeutend kleiner bzw. rechteckig ausgelegt. Die Breiten der geschotterten Straßen liegen zwischen 10 und 15 m. Die genaue Bestimmung des Vermessungssystems und des innerstädtischen Straßenrasters scheitert derzeit noch daran, dass die Pläne der Grabungen vor dem 1. Weltkrieg oft nur sehr ungefähr in den heutigen Katasterplan eingepasst werden können.

|

|

| Stadtplan Virunum | Virunum Rastersystem |

Östlich des Forums verläuft nur noch eine Insulareihe, dann steigt das Gelände hügelig an. Am Rande des Anstiegs befinden sich das einzige Bühnentheater in Noricum und ein Amphitheater, weiter oben ein als Statthalterpalast gedeuteter, nie näher untersuchter Gebäudekomplex und ein jüngst durch Luftaufnahmen und Geländebegehungen entdecktes Militärlager.

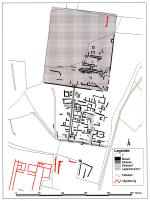

Das bereits 1909–1911 teilweise ausgegrabene und danach wieder verschüttete Forum (ca. 120 × 95,5 m) liegt fast am Ostrand der Stadtanlage in der Achse des von Norden in die Stadt führenden decumanus maximus. Der offene Hofteil war mit Steinplatten belegt. Die zur area sacra gerichtete Nordseite war offen, an den übrigen drei Seiten lief eine einschiffige Porticus um den Platz. Hinter dieser lagen an den Längsseiten Amtslokale und Geschäftsräume an der Westseite nach einer hier gefundenen Inschrift anscheinend auch ein Heiligtum für den Genius Noricorum. Die Südseite nahm eine einschiffige Basilika (58 × 12 m) mit je einer Apsis an beiden Enden ein, die wiederum zu einem dahinter liegenden Apsidenraum Zugang gewährten. An der Südfront besaß die Basilika drei monumental gestaltete Zugänge, zwischen denen vier lang gestreckte schmale Räume eingebaut waren. Von diesen war der zweite von Westen aus gesehen mit einer flächigen Hypokaustheizung ausgestattet, was auf seine Funktion als tabularium, als Archivraum, deuten könnte.

|

|

|

| Forum und Tempelbezirk | Forum mit Basilika | Forum und Tempelbezirk |

Grabungen um 1910 brachten die nördlich an das Forum anschließende, zentrale area sacra in Virunum zutage, die sich als von Hallen mit Kryptoporticus U-förmig eingefasste und künstlich um 1,8 m erhöhte Platzanlage über eine ganze Insula (annähernd 90 m Seitenlänge) nördlich anschließend an das Forum erstreckte. Die Errichtung des Heiligtums in der bekannten Form dürfte nach Resten der Architekturausstattung in der Zeit des Kaisers Hadrian (117–138) erfolgt sein. In der Mitte des Platzes stand ein Podiumstempel (35,6 × 24,6 m) mit tiefer, nur durch Säulen gebildeter Vorhalle und im Verhältnis von 1 : 2 : 1 dreigeteilter Cella, der in der Literatur allgemein als Kapitol bezeichnet wird. Fast direkt westlich dieses Haupttempels wurde eine weitere Plattform von 22,35 × 11,1 m aufgedeckt, die lange Zeit als Denkmalbasis gedeutet wurde, nach einem neuesten Vorschlag aber als Unterbau eines weiteren Tempels anzusehen ist.

Ein weiterer namenloser Podiumstempel am nördlichen Stadtrand ist nur durch seinen Unterbau fassbar. Noch weiter stadtauswärts, im Zwickel der an Virunum vorbeiführenden Überlandstraße (Tangentialstraße) und des von ihr abzweigenden, auf das Forum zuführenden Straßenastes (decumanus maximus) liegt ein nur aus Luftbildaufnahmen bekanntes, ummauertes Areal von ungefähr 130 zu 150 m Erstreckung mit einem einzigen, annähernd zentralen Bau im Inneren. Nach der Ähnlichkeit der Anlage mit einer aus Cambodunum in Raetien bekannten wird das Monument als ara Noricorum, als Versammlungsplatz des norischen Landtags mit Kaiseraltar gedeutet.

Am nördlichen Stadtrand wurde 1913 ein vierräumiges Gebäude (17,7 × 11,6 m) ausgegraben, das nach dem darin gefundenem Kultinventar und einer in der Nähe gefundenen Bauinschrift aus dem Jahr 189 als Kultbau für Iuppiter Dolichenus identifiziert wurde. Nach verschiedenen Inschriften – darunter einer im Westen der Stadt in einer Bergegrube entdeckten Bronzetafel mit dem Mitgliederverzeichnis einer Mithrasgemeinde – und den Fragmenten eines marmornen Kultbildes mit Reliefs aus der Mithraslegende, gab es im späten 2. Jh. mindestens zwei Mithräen in Virunum. Auch von einem Tempel der ägyptischen Isis wurde die Bauinschrift gefunden.

|

| Dolichenum |

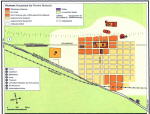

Etwa 2,7 km nördlich des Forums von Virunum, an einer Kreuzung der nach Virunum führenden Nord-Süd-Straße und einer in das Glantal führenden Ost-West-Verbindung wird seit 2001 ein Tempelbezirk bei einem an dieser Straßenkreuzung entstandenen vicus untersucht. Über älteren, nicht sicher mit kultischen Handlungen in Verbindung zu bringenden Bauten wurde höchstwahrscheinlich in hadrianischer Zeit ein schiefwinkeliger, geschlossener, mit Steinplatten gepflasterter Platz von 60 × 52 m Gesamtfläche geschaffen. Die umgebenden Hallen weisen im Westen und Osten zwei einander gegenüberliegende große Exedren auf, an die nach außen geöffnete, tabernenartige Kammern anschließen. Der nach Süden orientierte, zweiräumige Podiumtempel (16,8 × 9,6 m) besaß einen in der Achse liegenden Altar, dessen Sockelmaße 3,6 × 2,7 m betragen. Fragmente von zwei Votivaltären, einer Votivsäule und einer Bronzestatuette vom Typus des Hercules bibax (betrunkener Herkules) – weisen auf diesen Gott als Inhaber des Tempels.

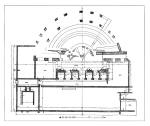

Das 1926–1930 ausgegrabene Bühnentheater, das einzig bisher bekannte in Noricum, wies einen halbrunden Zuschauerraum mit 35 m Radius auf. Als oberer Abschluss verlief ein Wandelgang mit von Pfeilern getragener Decke. Die Bühne war 32,5 breit und 5,8 m tief. Hinter ihr lag eine 4,5 m breite Halle mit sieben Kammern und einer zweistöckigen, in Nischen gegliederten Prunkfassade zur Stadt hin. Tiefer im Hang lagen treppenartig übereinander gestaffelt zwei Hallen. Ein Anbau an das Bühnengebäude im Norden wurde als Tempel gedeutet.

|

| Bühnentheater |

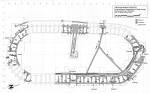

Das inschriftlich trotz seiner Circus-ähnlichen Form mehrfach als solches bezeichnete Amphitheater wurde frühestens nach dem Jahr 131 (Fälldatum der Bäume) errichtet und unter Kaiser Commodus generalsaniert. Die wahrscheinlich in das Jahr 183 zu datierende Bauinschrift nennt verputzte Mauern, Hauptzugang und Türen. Eine Ausstattung mit Wandmalereien (picturae) erfolgte während der gemeinsamen Herrschaft des Septimius Severus mit seinen Söhnen (Bauinschrift aus der Zeit 198–211). Weitere Umbauten und Erneuerungen nach Bränden waren im 3. Jh. (Bauinschrift vom 15. Mai 237) noch mehrfach nötig. Unter Kaiser Constantinus I. (309–337), bald nach 315 n.Chr., scheint der Spielbetrieb eingestellt worden zu sein, die Weihaltäre und Reliefs der Gladiatoren und Spielgeber für ihre Göttin Nemesis wurden mit einigen zeitgenössischen Münzen absichtlich unterirdisch deponiert, das Heiligtum der Göttin im Ostscheitel des Amphitheaters verschlossen.

|

|

| Grabungsplan Amphitheater | Luftbild Amphitheater |

Die Konstruktion bestand im Wesentlichen aus einem doppelten Oval von 108,10 × 46,5 m maximalen Maßen mit etwa 4,5–4,7 m Abstand der aus Bruchstein-Kalkmörtel errichteten Mauern zueinander. Die Zuschauertribünen dürften als Holzkonstruktion auf diesen Grundmauern aufgerichtet worden sein. Wahrscheinlich boten sieben Sitzreihen insgesamt ca. 3.000 Personen Platz.

Bei der Ausgrabung des Amphitheaters kamen neben diversen Entwässerungskanälen auch eine unter dem Bau durchführende hölzerne Rohrleitung und eine Quellfassung zutage, die zur Trinkwasserversorgung der Stadt beitrugen.

Bereits anfangs des 20. Jh. wurden die dem Forum westlich benachbarten Insulae I (sog. Bäderbezirk) und IV ausgegraben, vor wenigen Jahren zwei weitere Baublöcke ganz am westlichen Stadtrand. So weit aus diesen Ausgrabungen, Oberflächensurveys und weiteren Beobachtungen erkennbar, besaßen die Wohninsulae geschlossene Außenmauern, die Fragen um eine normierte Binnenteilung und die Parzellengrößen sind noch nicht hinreichend geklärt.

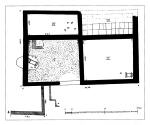

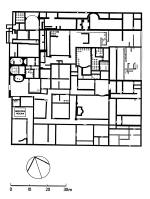

Die quadratische Insula I (Seitenlänge ca. 72 m) wies im Nordwesten ein Bad vom Ringtypus mit Höfen und beheizten weiteren Raumeinheiten von insgesamt 1060 m² Grundfläche auf, dem der gesamte Baukomplex seinen Namen "Bäderbezirk" verdankt. Es scheint sich um das Privatbad der Wohneinheit zu handeln, deren großer Peristylhof östlich anschließend erkennbar ist. Die bisher meist gegebene Datierung des Bades in das 4. Jh. ist wohl zu spät. Näheres zum Grundriss dieses Hauses, von dem vier Bauperioden des 1. bis 4. Jh. festgestellt wurden, ist in einer bestimmten Zeit nicht mit Sicherheit zu sagen.

|

| Bäderbezirk |

Eine weitere Wohneinheit mit Badetrakt scheint das südöstliche Drittel der Insula eingenommen zu haben, wenn es sich dabei nicht um mehrere getrennte Wohnungen handelt.

In der Südwestecke der Insula lag eine weitere Einheit mit einem Apsidensaal (13 × 8 m), dessen südlicher Vorraum mit einem fast ganz erhaltenen Mosaikboden von 30 m² mit dionysischen Motiven ausgelegt war; zwei weitere Räume, davon einer beheizt, schlossen nach Süden zu an, ein langer Gang im Osten. Der im Osten anschließende Hoftrakt mit mehreren Räumen könnte zur selben Einheit gehört haben. Hier wurden weit verstreut die im 4. Jh. zerschlagenen, knapp lebensgroßen Marmorstatuen eines Götterensembles (Aphrodite, Fortuna/Noreia, Mars, Dioskuren, Satyr, Dionysos) aus dem mittleren 2. Jh. gefunden. Nach bisheriger Interpretation handelt es sich um eine schola, ein Versammlungslokal eines Vereins, es könnte aber auch ein großes Wohnhaus mit Peristylhof und repräsentativem Empfangssaal vorliegen.

Die nördlich anschließende Insula IV (ca. 70 × 37 m) wies wahrscheinlich nur eine Wohneinheit mit einem Persitylhof auf, an dessen Ostseite zwei apsidale beheizte Säle lagen. Diese dienten zumindest in Bauperiode 2 als Bad. Im östlichen Drittel der Insula lagen repräsentartive Wohn- und Empfangsräume, eine Raumreihe im Süden beherbergte wohl Geschäftslokale.

|

| Insula IV |

Am Westrand von Virunum, am Cardo V-West, wurden ab 1992 Teile zweier Insulae untersucht, die frühestens ab dem mittleren 2. Jh. Hausbauten trugen, aber erst in severischer Zeit voll bebaut wurden. So weit wegen der starken Zerstörung infolge moderner landwirtschaftlicher Tätigkeit noch erkennbar, bestand der sog. "Baukomplex Nordost" (44 × 29 m) aus zwei durch einen Hof getrennten Trakten. Im Norden lagen mehrere, mit einfachen Lehmböden ausgestattete Wirtschaftsräume, im Süden ein Ensemble (260 m²) von drei, jeweils eigens beheizten Zimmern, davon eines mit Apsis, und Korridoren. Der "Baukomplex Südost" war noch schlechter erhalten, wies aber wiederum eine flächig beheizte Raumgruppe mit einem Apsidenraum auf. In den bisherigen Vorberichten werden diese beheizten und mit polychromer Wandmalerei ausgestatteten Ensembles mit relativ großem apsidalen Hauptraum als Wohntrakte angesprochen, eine Nutzung als Bäder wird ebenfalls erwogen.

|

| Baukomplexes Nordost |

Das Amphitheater wird seit 2003 konserviert und Besuchern zugänglich gemacht, die übrigen Befunde sind nur als Geländemerkmale erkennbar, überbaut oder zugeschüttet. Im Umkreis von Virunum sind an Kirchen (besonders in Maria Saal und St. Donat) und Schlössern viele Steindenkmäler sichtbar eingemauert, auf dem Zollfeld selbst steht das sog. Prunnerkreuz, eine vom Altertumsforscher Johann Dominikus Prunner 1692 mit antiken Steindenkmälern errichtete kleine Kapelle.

Die Funde, darunter die Skulpturengruppe aus dem sog. Bäderbezirk und die bronzene Mithrastafel, sind im Landesmuseum Kärnten in Klagenfurt ausgestellt.

Carinthia Romana und die Römische Welt. Festschrift für Gernot Piccottini zum 60. Geburtstag, hrsg. von F.W. Leitner, Aus Forschung und Kunst 34 (2001).

M. Doneus – Ch. Gugl – R. Jernej, Ein neu entdecktes römisches Militärlager in Virunum (Noricum). Erste Ergebnisse der Luftbildauswertung, Archäolog. Korrespondenzblatt 33, 2003, 393–402.

M. Doneus – Ch. Gugl – R. Jernej, Luftbildarchäologie in Virunum: Ein römisches Militärlager östlich der Stadt, Forum Archaeologiae 29/XII/2003 (http://farch.net).

M. Doneus – Ch. Gugl – R. Jernej, Neue Ergebnisse zur Siedlungstopographie von Virunum: ein neu entdecktes römisches Militärlager, in: Die norisch-pannonischen Städte und das römische Heer im Lichte der neuesten archäologischen Forschungen. II: Internationale Konferenz über norisch-pannonische Städte, Budapest-Aquincum 11.–14. September 2002, Aquincum Nostrum II.3 (2005) 217–231.

Ch. Gugl – R. Jernej (Hrsg.), Virunum. Das Römische Amphitheater. Die Grabungen 1998–2001 (2004).

O. Harl, Der Stadtplan von Virunum, Jahrbuch Zentralmuseum Mainz 36, 1989, 521–598.

O. Harl, Zum gallorömischen Umgangstempel in Österreich, Archäolog. Korrespondenzblatt 15, 1985, 217–234.

E.M. Luschin, Das Stadtzentrum von Virunum, Jahreshefte Österr. Archäolog. Inst. 72, 2003, 149–175.

G. Piccottini, Virunum (mit Beiträgen von H. Dolenz, F. Glaser und R. Jernej), in: M. Šašel Kos – P. Scherrer (Hrsg.), The Autonomous Towns in Noricum and Pannonia – Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien: Noricum, Situla 40 (2002) 103–134.

G. Piccottini, Mithrastempel in Virunum, Aus Forschung und Kunst 28, 1994

C. Praschniker – H. Kenner, Der Bäderbezirk von Virunum (1947).

H. Vetters, Virunum, ANRW II 6 (1977) 302–354.

Wege nach Virunum, Archäologieland Kärnten 1 (1999).

Grabungsberichte und Einzelstudien laufend in: Carinthia; Rudolphinum. Jahrbuch des Landesmuseums Kärnten; Fundberichte aus Österreich

Virunum – Abbildungen

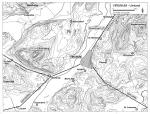

1 Umgebung von Virunum

2 Die bauliche Ausdehnung von Virunum

3 Lagebezug von Militärlager und praetorium

4 Stadtplan von Virunum, bekannte Strukturen

5 Stadtplan von Virunum, Rekonstruktionsversuch des Rastersystems

6 Forum und Tempelbezirk nördlich davon, ergänzter Grundriss

7 Forum-Südteil mit Basilika, Rekonstruktionsversuch

8 Forum und Tempelbezirk: Rekonstruktionsvorschlag

9 Dolichenum am nördlichen Stadtrand, Grundriss

10 Bühnentheater, Grundriss

11 Grabungsplan des Amphitheaters (2005)

12 Luftbild des Amphitheaters (2002)

13 Plan der Insula I ("Bäderbezirk")

14 Plan der Insula IV im Stadtzentrum

15 Vorläufiger Plan des "Baukomplexes Nordost" am Westrand von Virunum mit beheizter Raumgruppe im Süden und Wirtschaftsräumen im Norden