Kauramin-Methode1

1. Geschichte

Vor bereits 40 Jahren wurde das Verfahren, mit wasserverdünnbaren Melaminharzen archäologische Naßhölzer zu konservieren, am Bernischen Historischen Museum von A. Haas und H. Müller-Beck entwickelt und als "Arigal C-Methode" veröffentlicht2. Als die Produktion von Arigal-C in den siebziger Jahren eingestellt wurde, bot der Hersteller3 vergleichbare Melaminharze unter dem Handelsnamen »Lyofix« an, deren Einsatz sich unter anderem auch in unserem Haus bewährte4. Das aktuell in unserem Institut verwendete Melaminharz trägt die Produktbezeichnung »Kauramin® Tränkharz 800«5.

2. Eigenschaften von Kauramin 800

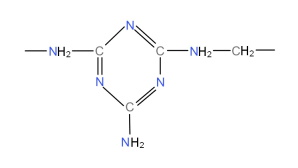

Die seit 1936 in Deutschland erstmals verwendeten Melaminharze finden in der Industrie ein breites Anwendungsspektrum (z.B. Holz-, Möbel-, Textilindustrie, Lederhilfs- und Bodenverbesserungsmittel). Die Wasserverdünnbarkeit, die niedrige Viskosität (150-200mPa·s), die geringen Molekülgrößen (1 Melaminmolekül = 5 Ångström) und das damit verbundene gute Eindringverhalten sind die wichtigen Eigenschaften des Harzes, weshalb es sich für die Konservierung archäologischer Hölzer gut eignet. Die Härtung, genauer Polykondensation, ist die dreidimensionale, irreversible Vernetzung des Harzes. Sie wird beschleunigt durch Säure, d.h. niedrigen pH-Wert und erhöhte Temperatur. Der Trockengehalt liegt bei 70%, der Wirkstoffgehalt des Harzes beträgt 90%.

Kauramin 800 unterscheidet sich von den Arigal- und Lyofix-Typen u.a. durch die vollständige Veretherung mit Alkohol, welche den Viskositätsanstieg verlangsamt und die Lebensdauer eines Tränkbades auf bis zu 14 Monaten verlängert. Das bedeutet in der Praxis: Tränkbäder »kippen« nicht mehr um, spontan entstehende Harzniederschläge auf der Holzoberfläche, wie sie bei Lyofix immer zu befürchten waren, kommen nicht mehr vor. übliche Aminoharze werden bei Härtung spröde bis hart. Kauramin 800 ist u.a. mit Ethylenglykol modifiziert, um das Harz dadurch zu elastifizieren. Das hat zur Folge, dass die konservierten Hölzer weniger auf Sprödigkeit zurückzuführende Querrisse bekommen, als es bei der Lyofix-Konservierung der Fall war.

3. Behandlungsablauf am RGZM

Auf einer über 35-jährigen Erfahrung im Umgang mit Melaminharzen in Verbindung mit Naßholz aufbauend, hat sich folgender Behandlungsablauf am Römisch-Germanischen Zentralmuseum entwickelt:

Reinigung der Naßhölzer

Nach der mechanischen Reinigung der Holzoberfläche wird das Objekt in deionisiertes Wasser eingelegt. Dadurch werden organische und anorganische Säurereste (vor allem bei Eichenholz und Hölzern aus Kloaken) ausgewaschen. Das ist notwendig, da Kauramin 800 ein säurehärtendes Melaminharz ist, und ein verunreinigtes Konservierungsbad (z.B. durch Huminsäurereste im Holz) die Lebensdauer verkürzt und die Aushärtung zu früh auslöst. Die Behälter werden mit schwarzer Folie abgedeckt, um das Reinigungsbad vor Licht- und Luftzutritt zu schützen. Durch dieses einfache, aber wirkungsvolle Mittel in Verbindung mit regelmäßigem Wechsel des deionisierten Wassers ist es möglich, auf die Zugabe von Bioziden zu verzichten. Der Reinigungsprozeß wird überprüft durch a) Messung des pH-Wertes (Reinigungsbad sollte möglichst pH-neutral werden) und b) Messung des Leitwertes (solange sich noch Bodensalze auswaschen lassen, sollte die Reinigung fortgesetzt werden). Die Reinigungsdauer ist von vielen Faktoren abhängig: Holzart, Holzgröße, Abbaugrad, Bodenbeschaffenheit, Dauer der Lagerung im Boden, Verhältnis Holzvolumen zu Wassermenge und Häufigkeit des Wasserwechsels. Man benötigt im allgemeinen 1-5 Monate. Die anschließende Verarbeitung des Melaminharzes wird bei Raumtemperatur durchgeführt (heizbare Wannen sind unnötig). Jeder wasserdichte Behälter ist verwendbar. Um die Lösungsmenge bei großen Objekten klein zu halten, können Wannen aus Sperrholz paßgenau angefertigt und mit Folie wasserdicht ausgekleidet werden.

Zusammensetzung der Konservierungslösung

Kauramin 800 wird 90%ig (Wirkstoffgehalt) geliefert und bei Raumtemperatur mit deionisiertem Wasser auf 25% verdünnt. (dem mathematisch durchschnittlich gebildeten Mitteleuropäer fällt es nicht immer auf Anhieb leicht, zu errechnen, wie eine Lösung von 90% auf 25% verdünnt wird. Abgesehen von „Mischformel bzw. Mischkreuz“, hilft folgender Rechenansatz: 90÷25=3,6 das bedeutet 1 Teil Harz wird mit 2,6 Teilen Wasser gemischt. Soll eine 30%ige Lösung verwendet werden: 90÷30=3, ergo 1 Teil Lösung zu 2 Teilen Wasser) Versuche mit 10%, 15%, 25%, 35%, 45% und 90%igen Lösungen Anfang der neunziger Jahre zeigen, dass bereits Lösungskonzentrationen oberhalb von 20% in Verbindung mit einer sorgfältigen Trocknung (siehe unter 4. Trocknung melaminharzkonservierter Hölzer) zu guten Ergebnissen führen.

-5% Harnstoff6 werden zugegeben, weil er die Viskosität der Lösung senkt und somit die Eindringfähigkeit der Kunstharzlösung verbessert. Harnstoff bindet freies Formaldehyd (Gesundheitsschutz) und bildet damit ein zusätzlich festigendes Harnstoffharz.

-10% Triethylenglycol7 werden zugeben, damit wird das entstehende Melaminharz flexibler, Querisse im Holz reduziert bzw. verhindert.

-Zugabe von Triäthanolamin (Optional): Fungiert als basischer Puffer. Es neutralisiert die im Holz vorhandenen Säuren und verlängert somit die Standzeit der Lösung auf bis zu 14 Monaten.

Die Empfehlung von BASF-Chemikern war, nicht mehr als 1 % zuzugegeben, da ansonsten die Polykondensation ganz verhindert werden könne. Bei mächtigen Eichebalken (40cm/40cm 4m) einer römischen Kaianlage aus Köln, lag die Zugabe des basischen Puffers bei 3%, um eine „Tränkbadlebensdauer“ von ca. 12 Monaten zu erreichen. Das Harz verhielt sich wie üblich und härtete problemlos aus. Bei kleinen Objekten mit einer Tränkzeit von max. 2 Monaten kann man auf die Zugabe verzichten.

Konservierungsdauer

Die Konservierungsdauer ist aufgrund der kleinen Molekülgröße (5-30 Ångström) der Melaminharze und der niedrigen Viskosität des Konservierungsbades im Vergleich zu anderen Holzkonservierungsmethoden kurz, von wenigen Wochen für kleine Objekte bis zu ca. einem Jahr für sehr große. Die Ausgangsviskosität des Kauramin 800 (150-200mPa· s) wird durch die Verdünnung mit Wasser und den Harnstoffzusatz etwa um den Faktor 20 herabgesetzt (auf ca. 10-11mPa·s/20°C). Dementsprechend groß ist die Diffusionsgeschwindigkeit, die sich durch Temperaturerhöhung nur noch unwesentlich steigern läßt. Das bedeutet, eine Erwärmung der Harzlösung während der Tränkung ist unnötig.

Temperaturabhängigkeit der Viskosität8:

| Temperatur in °C |

Viskosität in mPa· s |

|---|---|

| 5 | 15,4 |

| 12 | 13,5 |

| 20 | 10,8 |

| 25 | 9,1 |

Die guten Diffusionseigenschaften und das Eindringverhalten lassen sich über Stickstoffbestimmung dokumentieren und nachweisen. Dazu werden Bohrproben konservierter (oder in der Konservierungslösung befindlicher) Hölzer 15 Stunden bei 105° C getrocknet. übrig bleiben Holzmasse und gehärtetes Harz. Der Stickstoffgehalt wird dann durch Elementaranalyse bestimmt, und die Harzkonzentration errechnet Am Beispiel eines römischen Schiffes aus der Donau bei Oberstimm in Bayern9 dazu einige Erklärungen:

– Das Schiff befand sich 4 1/2 Monate in einer 25%igen Konservierungslösung,

– die Diffusionsgeschwindigkeit sollte überprüft werden.

Probe A von Spant 4 (6cm dickes Eichenholz)

| Bohrtiefe | N g/100g |

|---|---|

| 0-10mm | 12,3g |

| 10-20mm | 10,8g |

| 20-30mm | 4,8g |

Probe B von Planke 1 (4cm dickes Kiefernholz)

| Bohrtiefe | N g/100g |

|---|---|

| 0-10mm | 13,8g |

| 10-20mm | 13,3g |

Probe C vom Kiel (8cm dickes Eichenholz)

| Bohrtiefe | N g/100g |

|---|---|

| 0-10mm | 13,1g |

| 10-20mm | 12,9g |

| 20-30mm | 12,2g |

| 30-40mm | 12,0g |

Das unkonservierte Holz hat einen Stickstoffanteil von 1-2%, der noch jeweils abgezogenwerden muß.

Am Beispiel der Probe A 0-10mm heißt das: 12,3 minus 2 = 10,3% N. Ausgehärtetes 100%iges Kauramin 800hat einen Stickstoffanteil von 40% (also 10,3 : 0,4 = 25,75). 12,3% N entsprechen also rechnerisch einer Harzkonzentration von 25,75%. Die Stickstoffanteile des Harnstoffs und des Triethanolamins erklären diese Werte, die über der 25%igen Ausgangskonzentration liegen. Nach weiteren 3 Monaten Tränkzeit wurden denselben Bauteilen erneut Proben entnommen, jedoch von anderen Stellen (das erklärt die unterschiedlichen Stickstoffkonzentrationen z.B. bei Probe B/B2).

Probe A 2 von Spant 4 (6cm dickes Eichenholz)

| Bohrtiefe | N g/100g |

|---|---|

| 0-10mm | 13,2g |

| 10-20mm | 13,3g |

| 20-30mm | 5,4g |

Probe B 2 von Planke 1 (4cm dickes Kiefernholz)

| Bohrtiefe | N g/100g |

|---|---|

| 0-10mm | 13,5g |

| 10-20mm | 12,8g |

Probe C 2 vom Kiel (8cm dickes Eichenholz)

| Bohrtiefe | N g/100g |

|---|---|

| 0-10mm | 13,8g |

| 10-20mm | 13,3g |

| 20-30mm | 13,0g |

| 30-40mm | 12,2g |

Es zeigt sich bei der abschließenden Bewertung, daß die Imprägnierung mit Melaminharz schnell und gleichmäßig verläuft. Der auffallend niedrige Stickstoffwert von Spant 4 (Probe A und A 2) in einer Tiefe zwischen 20-30mm hängt möglicherweise damit zusammen, daß die Spanten aus krummgewachsenem Astholz bestehen.

Kontrolle der Konservierungslösung

Wöchentlich wird eine Probe entnommen und der pH-Wert gemessen, der von anfangs pH 8-9 langsam fällt. Ebenfalls wöchentlich werden einige Tropfen der Tränklösung in ein Reagenzglas mit klarem Wasser gegeben. Ist die Mischung nicht mehr klar und transparent, sondern milchigtrüb (etwa bei pH 7-7,5), steht die Aushärtung des Harzes bevor. Das Erreichen dieses »Trübungspunktes10 « ist eine hervorragende Methode zur Früherkennung der beginnenden Polykondensation, noch lange bevor die gesamte Konservierungslösung trübe wird, und sich dadurch auf der Holzoberfläche unerwünschter Harzniederschlag bilden kann. Nun wird die Konservierungslösung ersetzt oder die Konservierung beendet und das Objekt entnommen.

Tränkungsende und Härtung des Harzes

Nach dem Erreichen des Trübungspunktes wird das Holz entnommen und unter fließendem Wasser abgespült, danach sorgfältig in nassen Zellstoff eingewickelt, in Folie gepackt (z.B. Gripbeutel, Schlauchfolie) und bei 60 °C im Wärmeschrank behandelt. Die Funktion des Zellstoffes ist es, im Wärmeschrank eventuell ausschwitzendes Kunstharz aufzunehmen, damit sich dieses nicht auf der Holzoberfläche niederschlägt (Achtung: Zellstoff darf während der Wärmeschrankbehandlung nicht austrocknen, da er sonst nur schwer von der Holzoberfläche zu entfernen ist!). Eine Probe des Konservierungsbades wird als Indikator des Aushärtungsendes mit in den Wärmeschrank gestellt. Bei 60°C dauert das (abhängig vom pH-Wert) normalerweise 3-4 Tage, manchmal länger. Eine Erhöhung der Temperatur beschleunigt die Aushärtung, erfordert aber die Verwendung hitzebeständiger Folien. Temperaturen unter 60 °C verlängern die Aushärtungszeit; aber auch bei Raumtemperatur härtet das Harz, entsprechend langsam, aus (das ist nützlich bei großen Objekten, wenn kein entsprechend großer Wärmeschrank zur Verfügung steht).

Trocknung

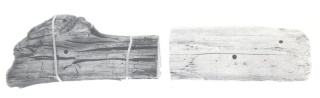

Nach der Aushärtung des Harzes ist das Holz noch immer wassergesättigt, muss also getrocknet werden. Die sorgfältige Trocknung melaminharzbehandelter Nassholzer ist von entscheidender Bedeutung, um gute Konservierungsergebnisse zu erreichen (Vermeidung von Rissen, Verformung, Schwund). Das heisst, die Konzentration der Konservierungslösung und die Tränkzeit sind nicht die einzigen Faktoren, die das Resultat beeinflussen, wichtiger noch ist die anschliessende Trocknung (s.Abb.).

Die einfachste, seit Jahrzehnten bewährte Trocknungsmethode ist die stark verlangsamte Trocknung der Hölzer in wasserdampfdurchlässigen PE-Folien. Das Holz wird dazu dicht in PE-Folie (ca. 10 μ) eingewickelt bzw. in Grip-Tüten gesteckt. Von Zeit zu Zeit wickelt man das Holz aus und entfernt das sich bildende Kondenswasser. Das Wasser diffundiert dampfförmig durch die Folie. Der Nachteil dieser Methode, die langen Trocknungszeiten (Wochen - Monate für kleinere Objekte, bei grossen Objekten kann es auch Jahre in Anspruch nehmen), wird durch die hervorragenden Resultate ausgeglichen. Schrumpfung und Verwerfen der Hölzer werden völlig vermieden11, Bildung von Haarrissen quer zur Faser minimiert bzw. ebenfalls völlig vermieden. Um den Nachteil der langen Trocknungszeit auszugleichen, wurden Anfang der neunziger Jahre umfangreiche Versuche zu einer beschleunigten Trocknung durchgeführt. 150 Proben aus stark abgebautem Eichenholz (U max. 650-850) mit einem Naßgewicht zwischen 0,5-6kg wurden in 25%iger Melaminharzlösung konserviert, gehärtet und wie folgt getrocknet:

– gefriergetrocknet bei -5° C und 4mbar

– gefriergetrocknet bei -40° C und 0,12mbar

– mikrowellengetrocknet bei 40 °C und Normaldruck (Die Einhaltung der Temperatur wird über einen Wärmefühler im Holzinneren geregelt).

Bei gefriergetrockneten Proben waren keine Verwerfungen feststellbar. Ca. 10% der Proben zeigten bis zu 1% Längenschrumpfung und bis zu 3% Volumenschrumpfung; die restlichen 90% blieben formstabil. Bei -5 °C und 4mbar traten wenige, aber auffällige Querrisse auf. Bei -40 °C und 0,12mbar nahm zwar die Anzahl der Querrisse zu, aber sie waren klein und unauffällig. Die Behandlungsdauer verdoppelte sich im Verhältnis zur Trocknung bei 4mbar. Mikrowellengetrocknete Hölzer wiesen weniger Querrisse auf, aber bei ca. 5% der Hölzer kam es zu Längenschrumpfung von ca. 2% und Volumenschrumpfung bis zu 4%. Diese Hölzer verformten sich auch durch die schnelle Trocknung (Veränderungen traten immer in der kritischen Phase der Trocknung oberhalb der Fasersättigung – ab einer Feuchte von ca. 40% – ein). In der Gesamtbeurteilung beider Trocknungsmethoden schnitten die mikrowellengetrockneten Hölzer etwas besser ab als gefriergetrocknete (s.Abb.).

Weitere Vorteile der Mikrowellentrocknung sind:

– kurze Behandlungsdauer

– Kühl- bzw. Gefrierräume sind unnötig

– Objekte sind während der Behandlung jederzeit zugänglich

– Mikrowellen geben ihre Energie da ab, wo das meiste Wasser vorhanden ist, d. h. dieTrocknung erfolgt von innen.

Um Verformungen und Querrisse zu vermeiden, aber dennoch die Trocknungszeit zu verkürzen, kombinieren wir die (Vorteile der) Mikrowellentrocknung mit denen der Folientrocknung. Die Holzobjekte werden in der Mikrowelle bei 30°-40°C vorgetrocknet (Holz muß so gelagert werden, daß von allen Seiten Luft an das Objekt kommt; wird das nicht beachtet, trocknet die Oberseite schneller als die Unterseite, es entstehen Spannungen und das Holz verformt sich) bis auf eine Holzfeuchte oberhalb der Fasersättigung (40-50%). Anschließend wird das Objekt aus der Mikrowelle entnommen, sorgfältig in Folie eingewickelt und langsam weitergetrocknet, bis eine Holzfeuchte von ca. 15% erreicht ist.

Nachbehandlung

Die Oberfläche behandelter trockener Hölzer ist hell, ähnlich ausgeblichenem Treibholz, manchmal weich (ähnlich wie Balsaholz) und kalkig. Eine Nachbehandlung verbessert die Farbe und betont die Holzstruktur. Außerdem wird die Oberfläche gefestigt und (das sehr saugfähige Holz) vor Feuchtigkeitsschwankungen geschützt. Verwendbar sind lösemittelverdünnbare Wachse oder Kunstharze 12 oder auch trocknende öle13.

Eigenschaften konservierter Hölzer

Konservierte und getrocknete Hölzer sind dauerhaft durch den geringen Formaldehydanteil vor dem Befall durch Mikroorganismen geschützt, geben feinste Oberflächendetails, Bearbeitungs- und Abnutzungsspuren wieder. Jahrringe sind sehr gut erkennbar, so daß dendrochronologische Untersuchungen auch nach der Konservierung durchführbar sind. Das geringe Gewicht melaminharzkonservierter Hölzer erleichtert den Aufbau und die Ausstellung großer Gebilde, wie sie beispielsweise Schiffe darstellen. Klebungen und Ergänzungen können mit allen Produkten ausgeführt werden, die sich für trockene, saugende Oberflächen eignen. Kleine und leichte Objekte lassen sich gut mit Mecosan (Nitrocellulosekleber) kleben. Für große, schwere Hölzer eignet sich Sista-Acrylkautschuk14. Diese Dispersion ist selbsthaftend, überstreichbar und elastoplastisch. Sie kann sich somit dem arbeitenden Holz anpassen. Die Masse trocknet innerhalb eines Tages, frische überschüsse können mit Wasser abgewaschen werden. Wenn man vor der Klebung die Bruchstellen befeuchtet, wird die Haftung verbessert. Um die Stabilität der Bruchstellen zu erhöhen, können zusätzlich V2A-Stahldübel eingesetzt werden. Die Konservierung archäologischer Hölzer mit anhaftenden organischen und anorganischen Resten wie Pech, Leder, Textilien, wasserunlöslichen Tinten, Eisen oder Stein ist problemlos möglich15 (s.Abb.).

Kupferlegierungen verlieren in der schwach basischen Lösung ihre Patina, müssen also entfernt oder sorgfältig abgedeckt werden. Nachteile der Konservierung mit Melaminharzen: Nach der Polykondensation sind die Melaminharzmoleküle duroplastisch, d. h. irreversibel vernetzt. Nur eine sorgfältige zeitintensive Trocknung ab der Fasersättigung vermeidet das Auftreten von Querrissen (schnelle Trocknung verursacht Querrisse und Volumenveränderungen).

Rückformung archäologischer Naßhölzer bei der Konservierung mit Melaminharzen

Ist es notwendig, archäologische Naßhölzer, die mit Kauramin 800 behandelt werden sollen, rückzuformen, macht man das am besten nach der Reinigung, aber vor der Tränkung im Konservierungsbad. Dazu werden die Objekte mit wasserbeständigen Schablonen in ihre ursprüngliche Form gebracht und mit diesen zusammen konserviert und getrocknet. Korrekturen sind aber auch nach der Trocknung des Objektes (z.B. mit Hilfe von Wasserdampf) möglich.

Gesundheitsschutz

Die Verarbeitung von Melamin-Formaldehydharzen erfordert, wie im Arbeitsbereich eines Restaurators üblich, die Einhaltung der Gefahrstoffverordnung. Kauramin 800 enthält in der konzentrierten Form ca. 0,5% freies Formaldehyd. Durch die Zugabe von Harnstoff (bindet freies Formaldehyd), die Verdünnung auf 25% und das sorgfältige Abdecken aller Konservierungsbehälter ist es problemlos möglich, die von den Berufsgenossenschaften vorgeschriebenen Werte16(MAK 0,5ml/m3) nicht nur einzuhalten, sondern weit zu unterschreiten. Die höchsten Formaldehydemissionen treten während der Wärmeschrankbehandlung auf, daher empfiehlt es sich, Objekte am Ende der Wärmeschrankbehandlung nicht im noch warmen Zustand zu entnehmen und auszupacken, sondern sie im abgeschalteten Wärmeschrank auskühlen zu lassen.

Entsorgung

Das Einleiten von Abwasser aus der Kondensationsharzverarbeitung in eine öffentliche Abwasseranlage ist durch örtliche Satzungen geregelt, die Angaben über die zulässige Beschaffenheit des Abwassers enthalten. Richtwerte für Abwasser17 in eine öffentliche Abwasseranlage:

– Temperatur bis 35° C

– pH: 6,5-10

Diese Richtwerte sind problemlos einzuhalten. Die gebrauchten Konservierungsbäder enthalten Formaldehyd in Konzentrationen, die durch im Kanalnetz und Klärwerk vorhandenen Bakterien gut abbaubar sind.

Anmerkungen

1 Wittköpper, 1998: M. Wittköpper, Der aktuelle Stand der Holzkonservierung mit Melamin / Aminoharzen am Römisch-Germanischen Zentralmuseum (AdR, Heft 2, Gruppe 8. (1998).

2 A. Haas / H. Müller-Beck, Ein neues Verfahren zur Konservierung

3 Ciba-Geigy / Basel.

4 A.Kremer Holzkonservierung mit der Lyofixmethode. Der Präparator 30 1984 389-395- H.Ebert Feuchtholzkonservierung mit Lyofix DML. Arbeitsblätter für Restauratoren Heft 1, 1977, Gruppe 8 Holz , S. 78-80- A. Haas Die Methode Lyofix DML. In U. Braker/J. Bill (Hrsg),Zum derzeitigen Stand der Nassholzkonservierrung. Zeitschr.Schweizer Arch. Und Kunstgesch.36.Heft 2.1979.121-124

5 Kauramin® Tränkharz 800 (2,56Euro/l) BASF Aktiengesellschaft Leime und Tränkharze Benckiserplatz1 67059 Ludwigshafen

6 bezogen auf 100% Harzgehalt

7 bezogen auf 100% Harzgehalt

8 die Stickstoffanalysen wurden in der BASF durchgeführt

9 C.-M. Hüssen / K. H. Rieder / H. Schaaff, Die Römerschiffe in Oberstimm - Ausgrabung und Bergung. Das Archäologische Jahr Bayern 1994, 112ff.

10 Aus: Aminoharze. H. Diem u. G. Matthias, Amino Resins. In: Ullmann Enzyclopedia of Technical Chemistry. BASF Ludwigshafen 1985.

11 Haas stellt sogar leichte Volumenvergrößerung melaminharzkonservierter Hölzer fest. Haas in: Braker / Bill (Anm. 26)

12 Ebert (Anm. 26) empfiehlt eine Mowilithlösung.

13 Wir haben gute Erfahrungen mit dem Natur-Harzölimprägniergrund Nr. 121 und der Natur- Hartölimprägnierlasur Nr. 126. der Fa Auro gemacht.

14 Siehe 11.3 Materialliste

15 Das entspricht auch den Erfahrungen von Haas in: Braker/ Bill (Anm. 26).

16 Formaldehyd Merkblatt M 010 BGH Chemie 3/82 ZH 1/296.

17 Aus: Abwasser und Rückstände. Technische Information CIL/E 016 d September 1988 BASF.