Problemstellung

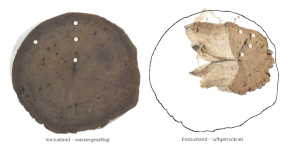

Holz ist seit den frühesten Anfängen menschlicher Entwicklung einer der wichtigsten Werkstoffe. Seine gute Verfügbarkeit, leichte Bearbeitbarkeit und vielseitigen Werkstoffeigenschaften bis hin zum Gebrauch als Energieträger machen Holz bis in die heutige Zeit zu einem wichtigen Rohstoff. Allerdings „verrottet“ Holz in relativ kurzer Zeit. Neben tierischem Schädlingsbefall zersetzen hauptsächlich Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien die chemischen Bestandteile des Holzes – Cellulose, Hemicellulose und Lignin. Auf archäologischen Grabungen Mitteleuropas findet man daher meist nur Reste größerer Konstruktionshölzer als dunkle torfige Bodenverfärbungen. In permanent wassergesättigten und sauerstoffarmen Böden, wie z.B. Mooren, im Grundwasserbereich oder an Gewässerufern können Hölzer auch archäologisch relevante Zeiträume überdauern. Unter solchen sauerstofffreien oder zumindest sauerstoffreduzierten Bedingungen wird Holzsubstanz nur von anaeroben Bakterien zersetzt, dabei werden Cellulose und Hemicellulose nach und nach abgebaut, das Ligningerüst bleibt aber oft weitestgehend erhalten.Wasser füllt die geschädigten und geschwächten Zellen aus und hilft, sie so weiter in Form zu halten. Darauf beruht auch der Name archäologisches Nassholz, weil das Holz komplett mit Wasser gesättigt ist. Stark abgebautes Holz kann äußerst weich sein, ähnlich wie ein vollgesogener Schwamm. So hilfreich das Wasser für die Erhaltung ist, so problematisch ist aber auch seine schadensfreie Entfernung für eine Aufbewahrung der Hölzer unter raumklimatischen Bedingungen. Aufgrund seiner hohen Oberflächenspannung wirken beim Verdunsten Zugkräfte auf die geschwächten Zellen, die zu einem irreversiblen Zellkollaps führen können. In der Folge würden die Nasshölzer bei einem unkontrollierten Austrocknen übermäßig stark schrumpfen, reißen und sich verwerfen. Alle Informationen über Form, Bearbeitungsspuren oder Alter (dendrochronologische Datierung) wären somit unwiederbringlich verloren.

Mit der Freilegung bzw. Bergung archäologischer Nasshölzer müssen schon vor Ort, erste präventive, konservatorische Maßnahmen eingeleitet werden um ein Austrocknen der Objekte zu verhindern. Meist werden dazu die trocknungsempfindlichen Hölzer in Wassertanks deponiert oder in wasserdampfundurchlässigen Folien eingeschweißt. Ein stabiler Zustand wird allerdings nicht durch Lagerung in Wasser erreicht. Hydrolytische oder bakterielle Abbauprozesse werden nicht unterbrochen.

Um archäologische Nasshölzer unter normalen raumklimatischen Bedingungen zu lagern oder zu präsentieren muss eine Konservierung erfolgen und dabei zweierlei gewährleisten:

- die für das Objekt schadensfreie Entfernung des Wassers

- die Stabilisierung der geschwächten Holzzellen durch das Einbringen eines Festigungsmittels

Die heutzutage praktizierten Methoden lassen sich nach zwei Vorgehensweisen unterscheiden:

- Tränkung mit wasserlöslichen Festigungsmitteln und anschließender Trocknung

- Tränkung mit wasserunlöslichen Festigungsmitteln mit vorhergehendem Austausch des Wassers durch organische Lösungsmittel

Nach einer Tränkung mit wasserlöslichen Festigungsmitteln ist der abschließende Trocknungsvorgang von besonderer Bedeutung, da beim Verdunsten des Wassers starke Kontraktionskräfte auf die geschwächten Zellen wirken. Um dies zu minimieren oder gar auszuschließen, kommen schonende Trocknungsverfahren, wie die Gefriertrocknung (Sublimation des Wassers) oder eine langsame, kontrollierte Lufttrocknung (Verdunstung bei möglichst geringer Differenz des Feuchtegehaltes zwischen Oberfläche und Holzinnerem) zur Anwendung.

Vor einer Tränkung mit wasserunlöslichen Festigungsmitteln, werden die wassergesättigten Hölzer in organischen Lösungsmitteln entwässert. Ist das Wasser restlos durch Lösungsmittel ersetzt worden, wird das Festigungsmittel eingebracht. Der Vorteil bei dieser Vorgehensweise besteht darin, dass die verwendeten Lösungsmittel nur eine geringe Oberflächenspannung besitzen und somit beim Verdampfen keine starken Zugkräfte auf die Holzzellen ausüben können - die Dehydrierung erfolgt hierbei also vor der eigentlichen Tränkung mit Festigungsmitteln.